Vom Schul-Dresscode im Sommer, vom Schwimmen und Frieren und vom „Spring Sing“. Warum mich immer mal wieder der Eltern-Blues plagt und „Positive Discipline“ mir hilft. Und wie wir mit „Strep-Throat“ alle verrückt gemacht haben.

Der Mai fängt so an, wie der April aufgehört hat. Von Frühling keine Spur: viel zu kalt und viel zu viel Regen. In den (wenigen) Regenpausen gibt es dafür wirklich spektakuläre Naturschauspiele. Wenn eine Windböe kommt und in die Blüten der Bäume fegt, sieht der umherfliegende weiße Pollen wirklich wie Schnee aus – verrückt. Theo (8) und Tim (7) husten und schniefen ganz schön. Die Magnolienbäume blühen erst spät, und durch heftigen Regen ist die Pracht auch schnell wieder zerstört (kein Vergleich zum letzten Jahr 🙁 ).

Aber was sollen wir uns beschweren – in Joplin (Missouri) sind diesen Monat über 100 Leute bei einem Tornado umgekommen. Für genau 38 Minuten hat der EF 5-Tornado mit mehreren Wirbeln in Joplin gewütet, mit einem Durchmesser von 1,6 km (1 Meile). Insgesamt liegt die Zahl der Tornado-Opfer 2011 höher als seit über 60 Jahren und es entstand ein Sachschaden von 2,8 Milliarden Dollar. Wie gut, dass wir nicht in einer typischen Tornado Region liegen (und wenn es einen Tornado hier in NJ gibt, dann ist es keinesfalls einer dieser gigantischen Monsterstürme).

Eis mit Musik

Das Leben auf den Spielplätzen kommt wieder in Gang, und immer öfter hört man den Eiswagen anrollen, angekündigt durch eine verzerrte zweistimmige Synthesizer-Musik. Aber unsere Kinder stört diese „Gruselmusik“ nicht: Sie stürmen wild enthusiastisch nach den ersten beiden Tönen den anderen Kindern hinterher, um sich dann gesittet in der Schlange anzustellen: Es gibt fertig verpacktes Eis am Stiel – Bällchen bekommt man hier nicht.

Besuch weg, Mücken da

Auch bei uns zuhause tut sich eine Menge: Im Mai fliegen alle unsere Kurz- und Dauergäste kurz hintereinander wieder nach Hause. Nach insgesamt 23 Wochen mit Besuch sind wir jetzt wieder unter uns – auch schön! Ohne „Beobachter“ ist das Familienleben weniger dynamisch, man kann mal fünf gerade sein lassen und endlich wieder in Unterhosen durch die Gegend laufen, wenn man sich nachts Wasser holt. Und Marc und ich müssen uns auch nicht mehr in unsere Waschküche zurückziehen, um ein ungestörtes Wort wechseln zu können.

Als alle weg sind, kommt Ende Mai dann doch endlich mal der Sommer mit 25 bis 30 Grad – und mit ihm auch die endlosen Mückenscharen. Durch das feuchte Wetter vorher gibt es beste Vermehrungsbedingungen, und morgens wird man am bus stop bei lebendigem Leibe fast aufgefressen!

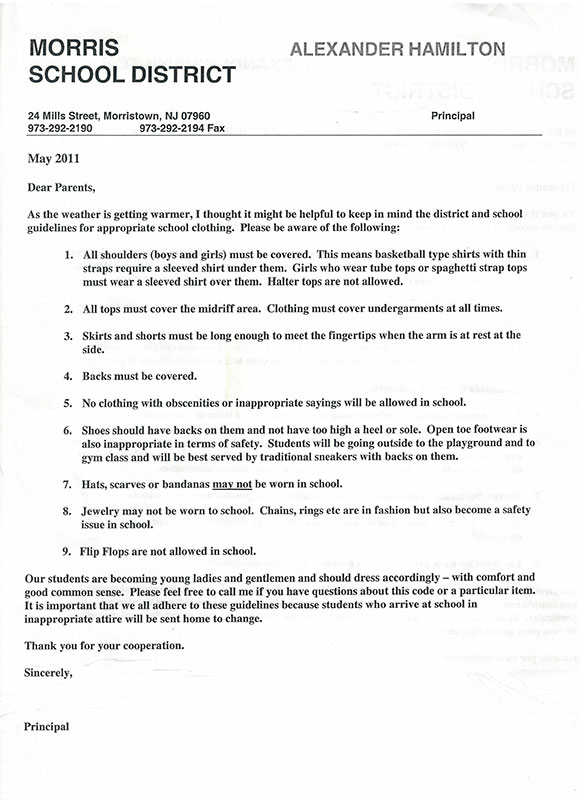

Schul-Dresscode

Von Theos Schule gibt es in einem Elternbrief klare Ansagen, was den Sommer–Dresscode angeht. Eigentlich ist alles verboten, was Spaß macht:

- Die Schultern müssen bedeckt sein (also keine Tops für Mädels und keine „Muskelshirts“ für Jungs).

- Es darf keine Unterwäsche sichtbar sein, Oberteile müssen über die Taille gehen.

- öcke und Hosen müssen so lang sein „to meet the fingertips when the arm is at rest at the side“ (und bei den Miniröcken gehört trotzdem immer noch eine Art Sporthose unten drunter).

- Keine nackten Rücken, keine offenen Schuhe („inappropriate in terms of safety“! – unsere deutschen Sandalen sind also auch verboten), keine Hüte, Tücher, kein Schmuck, keine Flip-Flops.

Die Begründung kommt am Ende des Briefes:

„Our students are becoming young ladies and gentlemen and should dress accordingly – with comfort and good common sense … It is important that we all adhere to these guidelines because students who arrive at school in inappropriate attire will be sent home to change“.

Also, wenn ich da an meine Schule in Deutschland denke, müssten an heißen Tagen gleich alle Schüler/innen sowie die Hälfte der Lehrkräfte zum Umziehen nach Hause geschickt werden – und das eher weniger wegen offener Sandalen 🙂 .

Memorial Day und Flaggen-Hype

Im Moment hat die US-Flagge wieder Hochkonjunktur – in den Geschäften gibt es erneut patriotische Cupcakes und Kuchen (rot-blau-weiß verziert) zu kaufen: Sie kündigen den Feiertag „Memorial Day“ Ende Mai an – der Tag, an dem die ganze Nation der gefallenen US-Soldaten und Soldatinnen gedenkt. Gleichzeitig wird mit ihm offiziell die „Sommersaison“ eröffnet – ab jetzt sind auch alle öffentlichen Toiletten geöffnet. Ich gerate mit Theo und Tim zufällig in die „Memorial Day Gedenkfeier“ bei uns auf dem Green (zentraler Platz in Morristown), das mit 1.600 Flaggen geschmückt ist! Theo hat es gar nicht gefallen, er fand es unheimlich. Und mich hat es etwas nachdenklich gemacht.

Chocolate-cake und Chauffeurin

Vitoria lebt sich weiterhin gut ein – aber sie ist stur wie ein Esel: Kleine Tipps bügelt sie glatt ab, wenn ihre Mama ihr das anders erklärt hat. So spült sie weiter unter laufendem Wasser und verbraucht Unmengen Spüli und Wasser. Dafür sieht sie immer, was zu tun ist (unbezahlbar) und übernimmt viele Aufgaben mit großer Selbstverständlichkeit. Außerdem backt sie genial leckeren Schokokuchen! Vitoria übernimmt jetzt auch Chauffeur-Aufgaben – eine von uns macht die „school-Tour“, die andere die „preschool-Tour“. Es ist zwar ein komisches Gefühl, seine Kinder in das Auto einer 19-Jährigen zu setzen, aber es bringt auch ziemliche Entspannung in unser Haus, weil wir jetzt ab 16 Uhr nicht immer alle zu Hause hocken, sondern entweder die älteren oder die jüngeren Kinder noch was unternehmen – z. B. auf den Spielplatz gehen. Ole (5) bleibt jetzt übrigens tatsächlich bis 15 Uhr in der preschool – das war das Ziel am Anfang des Schuljahres und jetzt, nach neun Monaten und kurz vor Ende des Kindergartenjahres, sind wir tatsächlich angekommen.

Hier ist das Rezept für Vitorias Schokoladenkuchen:

|

Tipp: Wenn man das Ganze auf einem normalen Backblech machen möchte, am besten doppelte Menge Teig und doppelte bis dreifache Menge für die Glasur. Vitorias Schokoladenkuchen Zutaten:

Zubereitung des Teigs:

Schokoglasur (die ist das Beste, finde ich) Zutaten:

Zubereitung der Glasur: Alle Zutaten in einem Topf bei niedriger Temperatur erhitzen und dann rühren, rühren, rühren … bis das Ganze dickflüssig wird. Dann über den gebackenen, abgekühlten Kuchen gießen und verteilen – warten … Die Glasur wird nie richtig „hart“ wie Schokolade, sondern bleibt weich und klebrig. |

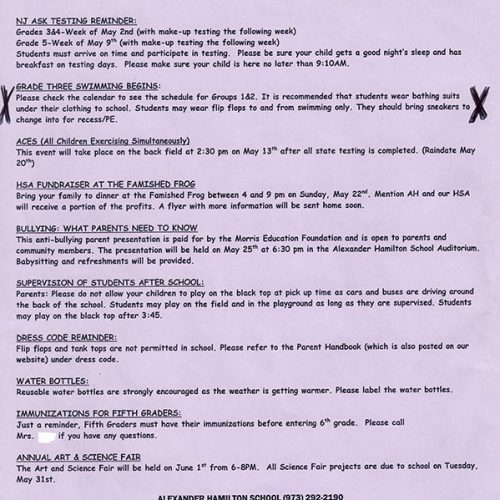

Ungemütliches Schwimmvergnügen

Theo hat seit einigen Wochen Schulschwimmen. Er hat bisher nur darüber geflucht, denn der Pool ist natürlich – wie es sich hier gehört – draußen, und der ganze Mai war mit 10 bis 15 Grad Außentemperatur und Regen ja doch ganz schön kalt. Aber da kennen die hier kein Pardon – im Mai gibt es für die 3rd-graders eben immer Schwimmen und damit basta.

Wenn Theo Schwimmen hat, sieht der Tag so aus: Morgens geht er schon mit Schwimmhose unter den Klamotten in die Schule (das ist ausdrücklich gewünscht), dann läuft er mitten am Schultag zu Fuß in Schwimmklamotten zum Highschool Pool rüber, schwimmt, friert, friert, friert und dann geht’s in nassen Klamotten wieder zurück zur Schule, wo die Kinder sich dann einzeln auf den Toiletten umziehen.

Er war auch ziemlich erbost darüber, dass die Lehrerin ihn aufgefordert hat, doch bitte „ordentlich“ zu schwimmen – sein in Deutschland mühsam gelerntes Brustschwimmen (wir haben eineinhalb Jahre in Schwimmkursen verbracht, bis es endlich das ersehnte Seepferdchen gab!) kann er hier getrost vergessen – statt „breaststroke“ steht hier „freestyle“ an (egal wie koordiniert, Hauptsache wildes Arme-nach-vorne-ziehen und Kopf-hin-und-her-reißen). Damit niemand untergeht, passen Highschool-Kids sowie professionelle Rettungsschwimmer auf die Kids auf – im Verhältnis „sechs Schulkinder zu einer Retterin/einem Retter“. Na, davon können wir in Deutschland nur träumen, oder?

Frühlingssingen

Ole (5) und Paul (4) haben in der preschool ihren ersten öffentlichen Auftritt beim „Spring Sing“, wo die Kinder ihre über das Jahr eingeübten Lieder vor allen Eltern präsentieren. Das ist ein kleiner Meilenstein, denn unsere Kinder sind wohl schon so weit angepasst, dass man sie auf die Bühne lassen kann (letztes Jahr sind wir inoffiziell ausgeladen worden – ich war stinksauer und bin trotz nachgeholter Einladung und Entschuldigung nicht hingegangen).

Ole zieht es professionell durch, ist beim „Pledge of Allegiance“ sogar flagholder. Paul ist danach mit seiner Gruppe dran, und er hat einen Riesenspaß, klatscht und hüpft mit den anderen Kindern. Viele Mädchen tragen festliche Kleider und Ballerinas, die Jungs haben artig gescheitelte, gegelte Haare und – Paul in der Mitte, die Hände tief in den Taschen seiner Latzhose vergraben – so singen sie gemeinsam auf Spanisch von Farben und auf Englisch von „home runs“.

Einmal um die Erde

Marc hat diesen Monat eine Reise der besonderen Art hinter sich gebracht: Von Newark nach Deutschland und von da direkt weiter nach Hongkong, um dann über Peking und Tokyo wieder nach Morristown zu kommen – das ist einmal komplett um die Welt. Details dazu gibt es im Juni-Brief. Dabei ist er über die Datumsgrenze gekommen, die ungefähr am 180. Längengrad mitten über dem Pazifik liegt. Marc ist immer nach „rechts“, also nach Osten geflogen, und daher musste er beim Rückflug von Tokyo in die USA mitten über dem Wasser das Datum um einen Tag zurückstellen. Er ist ja eigentlich ziemlich abgebrüht, was Fliegen angeht, aber das hat ihn dann doch beeindruckt: Ist ja auch verrückt, dass man einen Tag früher landet als man abgeflogen ist 🙂 .

Elternblues

Ich freue mich über die Entlastung durch Vitoria, übe weiter fleißig Gitarre spielen und langsam werde ich auch etwas besser. Die Kids bewundern ganz ehrlich meine „Künste“ (sie haben ja wahrlich auch keinen Vergleich 🙂 ). Das Beste: Morgens setze ich mich in den Hausflur und wecke alle Kinder gleichzeitig mit kräftigem Gitarrengeschrammel – spart Zeit, schont die Stimme und bringt direkt eine gute Morgenatmosphäre.

Ansonsten plagt mich ein eher universelles Eltern-Problem. Ich bin im Moment richtig gefrustet mit unseren Erziehungsbemühungen: Klamotten wild verteilt, Ohren auf Durchzug, altes gammeliges Essen im Schulrucksack, Badezimmerchaos mit Zahnpasta-Schmiererei, keine Lust mit anzupacken in der Küche, sightwords auf den letzten Drücker, schmutzige Klos … Ich sehe ja ein: Mit Mikromanagement, Gardinenpredigten und alltäglichen Machtkämpfchen macht es wenig Freude, vier Kinder groß zu bekommen … da verlieren alle – aber was dann? Wir haben noch 46 „Erziehungsjahre“ vor uns, bis alle vier 18 Jahre alt sind. Uff – also da muss uns noch etwas Besseres einfallen….

Ich sehe mich durch die kulturellen Neu-Erfahrungen hier ja auch oft genug als Kind (im Sinne von keine-Ahnung-haben, wie etwas läuft und dann öfter mal anecken) und weiß, wie allergisch ich auf Regeln und Bräuche reagiere, die ich für sinnlos halte. Habe mich in den letzten Monaten ja selbst dabei beobachtet, wie ich entweder eine Faust in der Tasche mache, mich der Sache entziehe, rebelliere oder die Regeln hinten herum umgehe. Ja, ich erlebe mich manchmal wirklich als sneakerin oder Querulantin – alles Rollen, in denen ich mich vorher nicht gekannt habe. Von daher kann ich unsere Kids auch ein Stück weit verstehen. Egal – Jammern hilft ja nun nicht, und in einer Familie braucht man neben Nestwärme eben auch klare Regeln und Grenzen, die von allen mitgetragen werden …

Wie gut, dass wir im Moment hier leben, denn seitdem sind uns unzählige Werbe-/ Infoblätter mit „parenting tips“ (Erziehungs-Hinweise) durch Theo und Tims Schule ins Haus geflattert. Es geht um „discipline solutions, good choices, choosing to behave, expect the best, Teen anxiety in the 21st Century, help for bullying, „Smart Discipline ®“ …

Positiv hilft (www.positivediscipline.com)

Ich habe mir einfach einen vielversprechenden Ansatz herausgesucht und muss sagen, ich bin beeindruckt: Er heißt „Positive Discipline“ (nein, ist keine Sekte), hat rein gar nichts mit „Laissez-faire“ zu tun, sondern ist eine Erziehungsmethode, die auf den Grundsätzen der individuellen Psychologie von Alfred Adler und Rudolf Dreikurs (vielleicht schon mal gehört? – ich mal wieder nicht) aufbaut. Das klingt jetzt etwas abgehoben – ist aber genau das Gegenteil. Jeden Mittwoch für zwei Stunden gibt es jetzt für unsere Gruppe eine erfrischend andere Erziehungsmethode präsentiert von Teresa – unserem „facilitator“ – so nennt sich das hier, in Deutschland sagt man wohl eher „Moderatorin“.

Was ich wirklich klasse finde, ist diese geniale amerikanische Mischung aus Alltagstauglichkeit (eine siebenfache, frustrierte Mutter hat die „Bewegung“ vor über 40 Jahren ins Rollen gebracht), verbindlicher und positiver Auseinandersetzung mit dem Thema in einem Kurs (wir haben eine Menge Spaß und lachen auch dabei, auch über uns Eltern) und solidem Hintergrund (s. Adler). Also, fragt mich in fünf Jahren noch mal, aber im Moment halte ich das für eine vielversprechende Kost für unsere Familie – Marc werde ich auch noch in so einen Kurs stecken, so viel steht fest.

„Everything starts with how you feel“ – ja, und nach einigen Kursabenden macht mir das Muttersein auch schon wieder mehr Spaß.

Super Hero und Balance Bars

Ansonsten durfte ich mich beim Super Hero Halbmarathon in Morristown austoben und, bevor es losging, wieder einmal die Anstelldisziplin der Leute vor dem Start bewundern: Da sind fünf Minuten vor dem Startschuss noch 40 Meter lange, kreuz und quer über den Campus laufende Schlangen der Läufer/innen, die alle vor den Dixi-Klos enden – nein, kein Gedrängel, keine bösen Blicke, alle nähern sich einfach langmütig im Gänseschritt den Toiletten. Da kann man als Deutsche nur mit offenem Mund dastehen. Habe niemanden gesehen, der sich in die Büsche geschlagen hat. Nach dem Rennen gab es dann wieder einige kostenlose Reklame-Leckerbissen, an denen ich natürlich nicht vorbeigehen konnte: „Balance Bars“ in interessanten Geschmacksrichtungen wie „cookie dough“ und „double chocolate brownie“ – sie waren lecker, aber ich habe Sodbrennen davon bekommen (dann doch lieber die übliche Banane hinterher).

Strep Throat

Es gibt Wörter, die man hier je nach Situation am besten gar nicht laut ausspricht, weil man sonst MEGA-Ärger bekommen kann. So sollte man z. B. bei der Einreise in die USA NIEMALS auch nur im Spaß das Wort „Bombe“ aussprechen – das gibt „Befragung in der Einzelkabine“ (und tschüss). Ähnliches ist uns jetzt im Mai mit dem Wort „strep throat“ in der preschool passiert. Insofern ist das jetzt eine gute Gelegenheit, um Einblicke in den Umgang mit Hygienevorstellungen und dem alltäglichen Staatfeind No. 1, den „germs“, also Krankheitserregern, zu geben:

Mit bakteriellen Entzündungen im Hals darf man nicht spaßen, weder in Deutschland noch in den USA – keine Frage. Die Bezeichnungen und Diagnosen dafür sind dagegen eine interkulturelle Herausforderung. Vorweg: Wer hier an „angina“ leidet, hat’s mit dem Herzen zu tun („Angina pectoris“ – Vorsicht, false friend!). An dieser Stelle ein kurzer Ausflug zu Herpes: “I have a cold sore” sagen die Leute hier bei Lippenherpes. “Herpes” wird umgangssprachlich immer nur für Genitalherpes genutzt! Das kann sonst ziemlich peinlich werden, weil einem direkt eine STD (sexually transmitted disease) angedichtet wird.

Zurück zur Halsenzündung: Wenn ein Kind in der Schule fehlt, hört man öfter: „He/she has strep.“ Was dann soviel heißt wie „strep throat“ oder auf Deutsch: „eine durch Streptokokken hervorgerufene Halsinfektion“. Dies ist nicht unbedingt deckungsgleich zum deutschen Klassiker „eitrige Mandelentzündung“, die bei uns ja üblicherweise diagnostiziert wird, wenn man mit starken Schluckbeschwerden zur kinderärztlichen Praxis geht.

Es gibt diverse Internetforen, die über die Beteiligung von Körperteilen, verursachende Erreger und semantische Schnittmengen diskutieren:

Was ist also was?

„Mandelentzündung“

„Angina“

„sore throat“

„angina tonsillaris“

“tonsillitis”

„pharyngitis“

„pharyngotonsillitis“

Viel Spaß schon mal beim Googeln …

Das Tückische bei strep: Kann ganz verschiedene Symptome haben, also neben den klassischen Halsschmerzen und Fieber auch Bauchschmerzen oder Hautausschlag. Das Praktische bei strep: Kurzer Abstrich im Hals und zehn Minuten später gibt es Gewissheit– und das für schlappe 120 Dollar pro Test! Wenn der Schnelltest negativ ist, wird noch über Nacht bebrütet. Bei positivem Ergebnis kommt man für 24 Stunden in Quarantäne (also keine Schule – yepeee!).

In Deutschland hatte ich noch nie was von „strep throat“ gehört, aber inzwischen sind wir hier schon öfter mit dieser Diagnose von unserer Kinderärztin nach Hause gekommen. Diesen Monat ging es dann so richtig rund. Tims Heuschnupfensymptome mit Halskratzen waren auch nach einer Woche Antiallergikum nicht besser, daher ging‘s noch mal zum Kinderarzt. Die Diagnose war dann auch „strep“. Unvorsichtigerweise habe ich davon einer anderen Mutter beim drop-off in der preschool erzählt (also das Wort „strep“ erwähnt). Fünfzehn Minuten später hatte ich einen Anruf von der preschool, Ole sei sofort abzuholen, er beklage sich über einen „itchy back“: Ja, er hat Neurodermitis, seit Monaten, das wissen Sie doch … Nein, das könnte auch „strep“ sein … (eine der Lehrerinnen hatte am Morgen aufmerksam mein Gespräch mitgehört). Es half nichts, ich musste ihn natürlich zu unserer Kinderärztin mitnehmen (mit klarer Ansage, dass er die preschool erst wieder mit schriftlicher ärztlicher Bestätigung, dass er clean ist, betreten dürfe). I was not amused – und ich war mir meiner Sache so sicher … und dann testet er auch positiv … Die Kinderärztin empfiehlt, grundsätzlich alle Geschwisterkinder testen zu lassen – nun gut.

Zunächst muss ich in der preschool reumütig zu Kreuze kriechen, als ich Paul abhole. Am nächsten Morgen kommt mir eine andere deutsche Mutter schon mit einem breiten Grinsen im Treppenhaus, mit einem Zettel wedelnd, entgegen: „Seid ihr das?“ „We have had one confirmed case of strep in Mrs. Pisani´s class. Please be assured that we regularly disinfect the classroom. We are also encouraging the children to wash their hands several times during the school day and at home.“ Danach gibt es noch eine Definition, Symptome, Diagnose und Behandlung und Rückkehr-policy für die erkrankten Kinder.

Ja, das sind wir. 🙂

Lange Rede, kurzer Sinn: Wir lassen alle übrigen „gesunden“ Kids und direkt auch Vitoria und mich durchchecken. Theo ist der einzige, der den Schnelltest negativ „überlebt“, aber am nächsten Morgen kommt dann der Anruf vom Kinderarzt, dass die Übernachtbebrütung auch bei ihm positiv ist. Wir dürfen also alle für zehn Tage ein Antibiotikum schlucken – und ich frage mich, ob in Deutschland auch nur ein einziger von uns mit dieser Diagnose nach Hause gegangen wäre (außer Tim hatte niemand von uns auch nur in Ansätzen Halsschmerzen). Marc ist verschont geblieben – der hatte sich früh genug ans andere Ende der Welt aus dem Staub gemacht.

Special: Staatsfeind Nummer 1: germs |

Special: Bleach – Allheimittel Bleichlauge |

Britta beim Zahnarzt

Warum man beim Zahnarzt wie in einem Großraumbüro liegt und wie ich Bekanntschaft mit einem Ganzkörperkondom machte. Und warum ich danach immer noch Zahnschmerzen hatte, aber froh war übers Auftauen.

Und dann ging es weiter mit meinen Zähnen: Ich hatte mir wirklich ganz fest vorgenommen, keine Zahnschmerzen in Amerika zu bekommen. Aber es hilft ja alles nichts – am Ende war der Leidensdruck so groß, dass ich nicht um einen Zahnarzt-Besuch herumkam. Nach Hause fliegen stand nur kurz im Raum, aber das wäre dann doch etwas kostspielig geworden 🙂

Mein allererster Eindruck von amerikanischen Praxen: Riechen tut es wie bei uns, auch die typischen Geräusche sind da, nur dass sie sich mit Country Music vermischen. Und die Sprechstundenhilfen sind definitiv viel netter als ihre durchschnittlichen Kollegen/innen in den allgemeinmedizinischen Praxen hierzulande.

Auf dem Tresen begrüßt mich das Schild: „Deep bleaching! The most effective whitening process ever invented.“ Hier wird also auch gebleicht – Hauptsache, es ist hinterher weiß. Der auszufüllende Fragebogen lässt keinen Zweifel, dass Zahnhygiene sehr groß geschrieben wird: Ob ich „mouth wash“ benutze und wie oft, und dann soll ich Zutreffendes bitte ankreuzen: „previous teeth cleaning frequency“: 3 months, 4 months, 6 months. Also, jetzt mal Hand aufs Herz: Lasst ihr eure Zähne seit Jahren alle drei Monate reinigen? Hab ich da was verpasst?

Großraumbehandlung

Die größte Überraschung gibt es, als ich dran bin: Hier gibt es für uns alle nur eine Art „Großraum-Behandlungszimmer“. Ich sehe mehrere Leute auf den Stühlen liegen, getrennt durch Stellwände (so wie man das in Spielfilmen bei amerikanischen Büros oft sieht); das Bohren und Gurgeln ist von diversen Stellen zu hören. Der Behandlungsstuhl in meinem „cubicle“ ist mit einem „Ganzkörperkondom“ hygienisch verpackt – ich muss mich an den Armlehnen festkrallen, weil es so rutschig ist.

Eine Zahnhygienikerin macht die Erstuntersuchung mit ziemlich modernen Geräten – ich kann jedenfalls alles vom Stuhl aus am Bildschirm mitverfolgen. Da sie nichts Verdächtiges am Zahn erkennen kann, schlägt sie direkt X-rays vor. Kein Aufstehen nötig – wird alles im Stuhl erledigt. Das Röntgengerät steckt auch in tausend Plastiktüten. Und da es bei den ersten Malen nicht so recht klappen will, machen wir einfach ein paar Aufnahmen mehr (Klick, Klick), bis endlich eine dabei ist, die gut ist. Als Dr. Campbell dann kommt, um sich das alles anzugucken, bin ich am Stuhl festgefroren. Was fast schon wieder gut ist, denn es lenkt von den Zahnschmerzen ab. (Ich hatte ganz vergessen, dass, wenn es draußen im Frühling wärmer wird, in den amerikanischen Innenräumen die Eiszeit ausbricht). Ich bekomme ein Decke: „Wait, I will tuck you in“ (die Sprechstundenhilfe ist richtig fürsorglich).

Und dann irgendwann bin ich fertig: Der Grund für die Zahnschmerzen war trotz X-rays nicht erkennbar (vermutlich eine Irritation der Zahnwurzeln im Oberkiefer durch meine Kieferhöhlenentzündung), dafür hatte ich eine angeregte Unterhaltung mit dem Zahnarzt (wieder so ein sozial geschmeidiger Amerikaner). Endlich aus der Praxis raus, bin ich im ersten Moment einfach nur froh, dass ich langsam wieder auftauen darf.

Musik, Musik, Musik!

Was hält die Laune oben, bei so vielen Fahrten zwischen Kinderarzt, pharmacy and Abholen von kranken Kindern? Laute Musik im Auto – ich habe bisher noch nichts drüber geschrieben – aber jetzt! Es macht definitiv gute Laune, wenn man hier über die Straßen und den Highway braust und dabei einen Sender hört, der, wie Marc immer sagt, die „ten songs club rotation“ spielt – also so ungefähr die zehn aktuellen Hits rauf und runter. Das war mir in Deutschland nicht klar, aber amerikanische Musik passt einfach viel, viel besser nach Amerika und macht viel mehr Sinn hier: Die Straßen sind breiter, der Himmel ist meist blauer und vielleicht kommt ja auch noch ein bisschen mehr Abenteuer in unserem Leben dazu. Allein dafür lohnt es sich mal, rüber nach Amerika zu kommen – um im Auto zu sitzen und endlich mal amerikanische Musik zu hören. In dem Land, wo sie herkommt und hinpasst.

Auch Theo und Tim hören immer ganz fasziniert auf der Rückfahrt von der Schule zu – sie gucken zum Fenster raus, lassen die Landschaft und Musik auf sich wirken und genießen einfach nur. Das Lied „Granade“ von Bruno Mars ist auf diese Weise jedenfalls tief in ihre Köpfe eingebrannt.

Singen, tanzen, Musik machen … Hauptsache spontan!

Und dann gibt es als Abschluss noch einen kurzen Bericht über die beeindruckendste Darbietung von amerikanischer Lebensfreude und Spontanität, in die Marc und ich rein zufällig eines Abends nach dem Dinner reingeraten sind.

Angelockt von Musik und Gejohle entdeckten wir in der sportsbar nebenan einige Herren mittleren Alters, die richtig losrockten (und zwar gut!). Alle in bunten Pyjamas und flauschigen Riesen-Tiger-Hausschlappen. Ich fand das Outfit schon bemerkenswert, aber es schien sich niemand dran zu stören, und die Stimmung war kolossal gut! Während der Bassist und der Drummer leise weitermachten, moderierte der Sänger dann auch noch spontan eine kurze Modenschau von einer zufällig anwesenden Bachelorette-Party (die Kleider alle so grell, dass ich mal wieder nicht so richtig sicher war, ob das eine „most ugly dress“-Party war oder doch normaler Dresscode): Die Damen präsentierten sich alle locker, drehten sich ein paarmal herum und dann kam schon die nächste. Komplett verrückt.

Und genauso schnell, wie die Damen gekommen waren, waren sie wieder verschwunden und es ging weiter zum nächsten Programmpunkt: Wer aus dem Publikum will etwas vorsingen? Eine Frau meldete sich, sprach kurz mit der Band das Lied ab und legte dann auch schon richtig los (das war jedenfalls nicht das erste Mal, dass die gesungen hat!). Applaus, sie ging wieder von der Bühne, erneut weiter mit der Band.

Also echt, jetzt verstehe ich auch, warum es in amerikanischen Filmen so oft Gesangseinlagen gibt und die öfter mal statt eines Films direkt ein Musical machen. Nehmen die etwa alle Gesangsunterricht? Egal, ich bin beeindruckt, wie entspannt, locker, respektvoll und selbstsicher die Leute hier in Kontakt treten und miteinander umgehen (und das auch noch vor Publikum!), sich selbst nicht immer so ganz ernst nehmen und dabei eine gute Zeit haben. Davon könnten wir uns in Deutschland mal eine dicke Scheibe abschneiden …

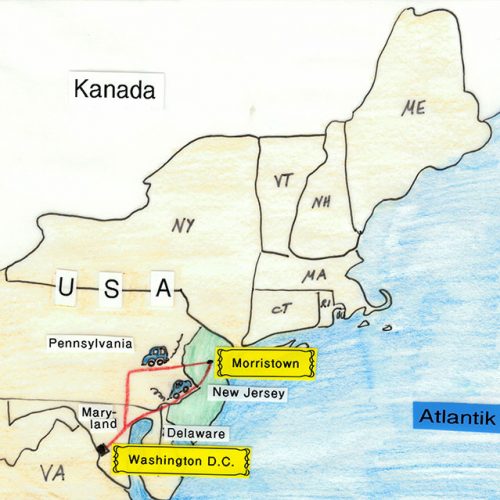

Washington, D.C., Mai 2011

Zu zweit nach Washington

Wie schön! Marc und ich haben mal wieder zweieinhalb Tage Familien-Auszeit – und diesmal geht es nach Washington. Vier Stunden Autofahrt durch vier Staaten: New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland. Wir sind ziemlich abgearbeitet, aber das Wetter ist super und nach einem Tag Durchatmen in diversen Cafés sind wir bereit fürs minimale Sightseeing-„Pflicht“programm.

In Washington wohnt ja nicht nur der Präsident der Vereinigten Staaten im White House, sondern hier gibt es wirklich jede Menge „amerikanische Geschichte“, Museen und Gedenkstätten zu bestaunen – vieles sogar kostenlos, wie die Smithsonians Museen.

Auf Rollen durch die Stadt

Eine neue Art der Stadtführung ist hier momentan Segway fahren. Anfangs noch ungewohnt, fühlt man sich nach einer Stunde schon sicher, nach zwei Stunden ist man Profi. So düsen wir von der National Mall vom Capitol (dem Sitz des Repräsentantenhaus‘ und des Senats) zum Washington Memorial und weiter zum Lincoln Memorial, wo der 16. Präsident der USA gigantisch groß auf seinem Marmorstuhl sitzt.

Auf dem Rückweg geraten wir in eine Total-Sperrung, überall ist Polizei. Rätselraten, bis wir sehen, wer da kommt: eine lange Schlange von Motorrädern und schwarzen Limousinen. Als der Krankenwagen hinter einer der Limousinen auftaucht, werden alle ganz nervös und rufen „That´s the president“. Na bitte, hat sich also schon gelohnt die Reise – Obama fährt keine 75 Meter von uns entfernt in seiner Limousine vorbei (wenn er es denn wirklich war!) 🙂 .

Mein ganz persönlicher Schatz

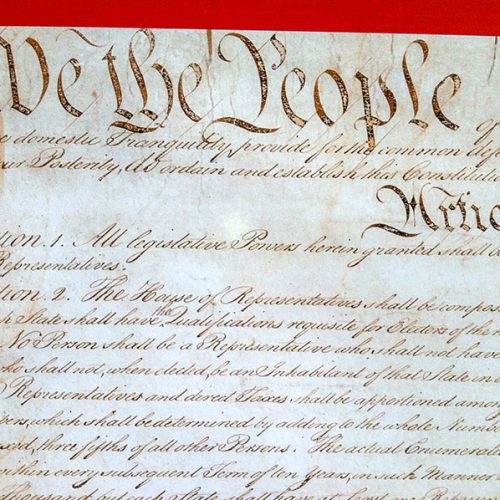

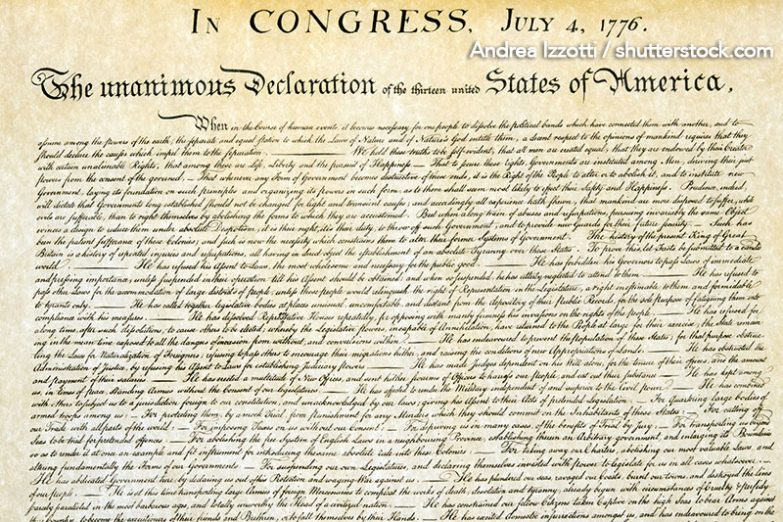

Aber das Beste kommt am nächsten Tag. Der Tipp von unserem asiatisch aussehenden, amerikanischen Touristenführer, der zu unserer totalen Überraschung mit muttersprachlichem Deutsch in ein Gespräch zwischen Marc und mir einsteigt (sein Vater war in Deutschland stationiert): In den nationalen Archiven kann man sich kostenlos eine Sammlung an historischen Dokumenten der Unabhängigkeit der USA anschauen. In imposanten halbrunden Gewölbehallen liegen die drei „Charters of Freedom“ nebeneinander in prunkvollen Schaukästen: „Declaration of Independence“ (1776), die „US Constitution“ (1787) und „The Bill of Rights“ (1789), im Halbdunkeln und Eiskalten und im Edelgas Argon gelagert. Hier ist nichts „hands-on“: Nicht zum Anfassen, nicht zum Riechen, nicht zum Fotografieren, aber doch wohl zum Lesen und nicht weniger beeindruckend.

Ich weiß sofort, wo ich hinwill: Es ist schon ein besonderer Moment für mich, eine ca. 60 x 80 Zentimeter große Original-Urkunde der Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1776 vor mir zu haben. Das Lesen fällt nicht gerade leicht: Eine Zeile ist 60 Zentimeter lang, die Schrift recht klein und verschnörkelt und in den letzten knapp 230 Jahren fast komplett verblichen (das dicke Panzerglas macht die Sache auch nicht gerade leichter). Trotzdem: Ich lehne mich auf den Schaukasten und suche die Zeilen mit meinem Finger ab. Und dann finde ich doch tatsächlich den Satz, den ich auswendig kenne und den ich schon so oft als Papierarbeitsblatt an meine Schulkinder ausgeteilt habe:

„We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness …“

Das steht echt da, Wort für Wort! Auf Deutsch wäre das so ungefähr:

„Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, dass zu diesen Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit gehören.“

Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, maßgeblich verfasst von Thomas Jefferson, ist das erste offizielle Dokument, das allgemeine Menschenrechte postuliert hat. Sie ist bis heute unübertroffen als Signal, wenn es um die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Volkssouveränität geht.

Ich bin jedenfalls hin und weg und kann mich kaum losreißen. Die Museumsaufsicht entdeckt mich erst spät und ihre Ermahnung „please don’t lean on the display“ fällt erfreulich milde aus – Glück gehabt. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte, und außerdem ist es auch schon wieder höchste Zeit, sich auf den Rückweg zu machen.

Ich habe vier Stunden Autofahrt zum Schwärmen (bevor mich der Alltag wiederhat) und auch die total irren Truckfahrer/innen auf dem Highway können mich nicht aus meiner „Glückseligkeit“ reißen – das war es allemal wert. Wenn ihr das euren Kindern noch zeigen wollte, dann solltet ihr nicht mehr allzu lange warten – in ein paar Jahren ist da nichts mehr zu lesen.

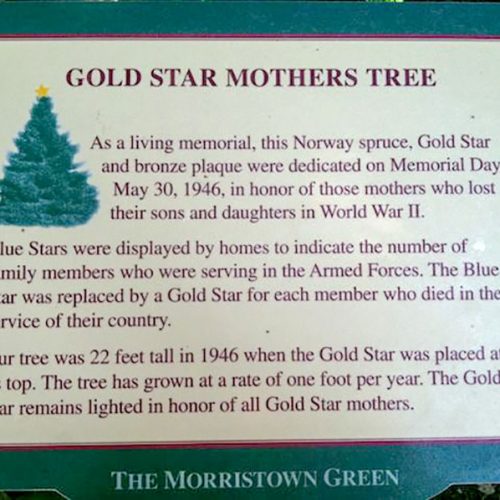

Memorial Day

Der letzte Montag im Mai ist „Memorial Day“, ein Gedenktag für alle im Dienst gefallenen US-Soldatinnen und Soldaten – und das sind mehr als eine Million Menschen. Das ist nicht zu verwechseln mit dem „Veterans Day“ (dazu hatte ich im November ja schon etwas geschrieben), an dem alle Veteraninnen und Veteranen der US-Armee gefeiert werden. Der Memorial Day diesen Monat ist der zweite „Militär-Gedenktag“, den wir hier ganz bewusst erleben. Das Wochenende davor und der Montag selbst sind jedenfalls schon besondere Tage – eine verrückte Mischung aus Feiertags-Ferienstimmung und landesweiten Gedenkfeiern. Seit der vorangehenden Woche sprechen die Moderatoren und Moderatorinnen im Radio oft vom „Happy Memorial Day Weekend“, denn viele Leute nutzen das lange Wochenende für einen Ausflug. Am Samstag vorher sind einige öffentliche Gebäude geschlossen (z. B. die Bibliothek), montags fällt natürlich die Schule aus, das Parken in Morristown ist kostenlos, und ein offenes Geschäft zu finden, ist reine Glückssache. Ich will mit Theo und Tim essen gehen, aber das Restaurant ist ebenfalls geschlossen – „in observance of memorial day“ (in Einhaltung des Gedenktages). So geraten wir zufällig in die Memorial Day-Gedenkfeier, die auf dem Green mitten in Morristown stattfindet.

Überall im Land besuchen die Leute heute die Friedhöfe und Gedenkstätten, stecken unzählige US-Flaggen auf die Gräber und legen Blumen dort ab. Friedhöfe sehen hier übrigens ganz anders aus als die in Deutschland: eine große Anzahl symmetrisch angeordneter kleiner Grabsteine auf einer großen grünen Rasenfläche. Auf der Frontseite unserer Zeitung (WSJ) war das Bild einer jungen Witwe mit Kleinkind auf dem Arm am Grab ihres Mannes – ganz schön traurig. In vielen Städten gibt es Umzüge, die von „marching bands“, militärischem Personal und Militärfahrzeugen geprägt sind. Die US-Flagge weht bis zwölf Uhr mittags auf Halbmast, danach wird sie wieder hochgezogen – als Zeichen dafür, dass die Lebenden den Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit für alle fortsetzen.

Auch unser Green ist geschmückt – „1.600 flags were planted on the Morristown Green“ (so die Headline in unserer lokalen Tageszeitung) – das heißt für unseren kleinen zentralen Park, dass dort an den Rändern alle 25 Zentimeter ein Fähnchen in die Erde gesteckt ist.

In der Mitte des Platzes stehen ein Rednerpult und einige Stuhlreihen mit geladenen Gästen. Viele haben militärische „Ausgeh“-Uniformen an (also keinen Tarnlook, sondern „schick“ mit etlichen „Orden“), einige Frauen sitzen in Zivil in der ersten Reihe, einige haben auch „farbige Anzüge“ an mit Hütchen auf dem Kopf, die mich an die Kopfbedeckungen unseres rheinischen Karnevals erinnern (das ist jetzt nicht respektlos gemeint). Die Musiker der „marching band“ mit Trompeten, Fanfaren usw. tragen ein „colonial outfit“ mit schwarzen Dreieckshüten. Einige Veteranen sitzen mit Jeans und Lederweste (mit Orden dran) im Rollstuhl. Und dann sind da noch die unzähligen Zuschauer/innen und zufällig Vorbeigehende im Sommerlook, einige mit patriotischen „Accessoires“ (also Krawatte und T-Shirt im blau-weiß-rot-gestreiften Look), die Hände andächtig vor dem Körper übereinandergelegt – sie gucken sich die Feier in gebührenden Abstand an, während sie einfach stehenbleiben.

Alles sehr neu für uns, und man fühlt sich schon etwas am fehl am Platz, weil man im Gegensatz zu allen anderen Anwesenden unbeteiligt ist. Aber ich will mir das anschauen, weil es so fremd und faszinierend zugleich ist. Um elf Uhr geht es mit der Gedenkfeier dann los – wir schauen aus sicherer Entfernung zu – zuerst gibt es ein gemeinsames Gebet und dann einige Ansprachen. Einer der Redner ist ein Veteran aus dem 2. Weltkrieg und Koreakrieg, der seit 55 Jahren (in Folge) hier die Rede zur Ehrung seiner im Dienst gefallenen Kameradinnen und Kameraden hält. Nach den Reden kommt als Höhepunkt die „rededication“ (Umwidmung) eines Baumes auf dem Green. Diese Fichte wurde 1946 als lebendes Denkmal gepflanzt, ursprünglich allen Müttern zu Ehren, die ein Kind im 2. Weltkrieg verloren hatten. Jetzt, 65 Jahre später, soll sie auch an die Mütter erinnern, die in späteren Kriegen Kinder verloren haben.

Gold Star Moms

Bei der Gedenkfeier sind auch einige „Gold Star Moms“ anwesend – hört sich ja irgendwie toll an, aber ist eher ganz schön traurig. Die Idee mit dem „Gold Star“ stammt aus dem 1. Weltkrieg. Damals entwarf ein Vater, der zwei seiner Söhne im 1. Weltkrieg verloren hatte, eine sogenannte „service flag“. Das ist eine weiße Flagge mit dickem rotem Rand und einem blauen Stern in der Mitte. Familien, deren Angehörige im Dienste der US-Armee sind, dürfen zu Kriegszeiten diese Flagge gut sichtbar in ein Fenster ihres Hauses hängen. Jedes Familienmitglied im Dienst wird durch einen eigenen blauen Stern repräsentiert. Stirbt ein Soldat oder eine Soldatin, wird aus dem blauen Stern ein goldener Stern (etwas kleiner als der blaue, so dass der blaue Rand noch sichtbar bleibt). Dann weiß jeder, der am Haus vorbeigeht, dass diese Familie ein Familienmitglied verloren hat. Also, wer “Gold Star Mom“ ist, hat einen Sohn oder eine Tochter im Dienst der US-Armee verloren.

Die beiden anwesenden Mütter auf dem Green haben ihre Söhne verloren – die ältere Frau in den 1960er Jahren in Vietnam, die andere 2004 im Irak. Sie stehen um den Nadelbaum herum – direkt gegenüber von meinem Lieblingscafé, wo ich schon so viele Stunden gesessen habe – und sprechen einige Worte. Oben auf dem Baum ist ein goldener Stern angebracht, den ich vorher noch nie wahrgenommen habe. Der ist nachts immer beleuchtet, ich habe hinterher mal drauf geachtet.

Ich bin erst mal platt, dass die beiden Frauen da so ruhig stehen können und diese ganze Prozedur mitmachen, ohne in Tränen auszubrechen. Dieses Thema löst bei mir definitiv ein ganz mulmiges Gefühl in der Magengegend aus. Theo ist das Ganze auch nicht geheuer, er jammert, dass er endlich weg will, weil es ihm unheimlich ist.

Mutter sein in Amerika

Mal ganz platt heraus: In Erziehungsfragen gibt es zwischen den deutschen und den amerikanischen Eltern, wie ich ja schon öfter beschrieben haben, einige Unterschiede (wann lesen lernen, wann sauber sein, wann allein raus dürfen etc.). Aber das geht noch viel weiter und tiefer – „Mutter sein“ ist hier einfach ein ganz anderer „package deal“.

I’m done

Während man in Deutschland mit vier Kindern vielerorts ja schon fast als asozial gilt (also ab dem dritten Kind haben mir die meisten Kolleginnen und Kollegen nicht mehr gratuliert, sondern mich nur schräg von hinten angeguckt und miteinander getuschelt), fällt man hier neben den vielen anderen kinderreichen Familien weit weniger auf. Aber klar, mit vier Jungs im Schlepptau bekommen wir öfter Bemerkungen („Oh, you got your hands full – I can see that.“) zu hören und uns wird die Frage gestellt, ob die Brüder denn noch auf eine Schwester hoffen dürfen. Klare Antwort von mir: „I´m done. / Mir reicht´s“.

In Amerika Mutter von vier Kindern sein, bringt zusätzlich ganz andere Fragen mit sich, wie z. B. „How are you going to afford for college?“ – „Wie wollt ihr das ganze Studiengeld für so viele Kinder aufbringen?“ Und die Frage ist wirklich berechtigt, denn College ist richtig teuer (durchschnittlich über 20.000 Dollar pro Jahr, geht aber auch bis über 65.000 Dollar je nach Uni). Die Frage mit den Ausbildungskosten für die Kinder hat mich in Deutschland noch nie jemand gefragt.

Und um zu den Gold Star Moms zurückzukommen, kann man sich insbesondere als Mutter von vier Jungen seiner Kinder „nicht so sicher sein“. So hat es mir jedenfalls Jane, unsere erste „Kinderfrau“, geschildert. Als ihr dritter Sohn gerade geboren war, war sie geschockt und hat geweint, weil sie dachte, dass sie nun keinen ganz sicher behalten könne und vielleicht alle verlieren würde. Das habe ich zuerst gar nicht verstanden, bis sie mir erklärt hat, dass eines ihrer Kinder schon Soldat ist.

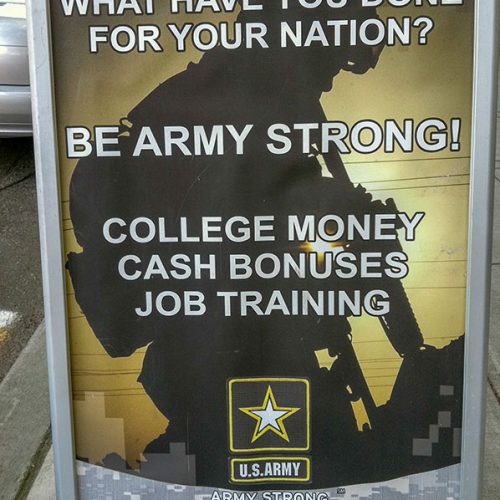

Dieser Gedanke war mir im Zusammenhang mit unseren vier Jungen noch nie gekommen. Jane ist nicht die einzige, die sich Sorgen macht – auch eine andere Mutter hat mir schon von ihrer Angst erzählt, dass ihr Sohn später zur Armee will. Sie hat Angst vor den Rekrutierungen in der Highschool und auch davor, dass eines Tages Soldaten vor ihrer Haustür stehen und Werbung machen („Die lass ich nicht ins Haus!“). Die Armee ist ja auch im Alltag der Kinder sehr oft präsent (ihr erinnert euch an den Veteranentag im November). In Morristown haben wir auf der Haupteinkaufsstraße auch ein Rekrutierungsbüro mit dickem Werbeposter auf dem Gehsteig, und im Radio gibt es auch öfter Werbung.

Eine echte Salve von bedeutungsschweren Stichworten und amerikanischen Grundwerten prasselt da auf einen ein: „triumph, legacy, courage, pride, tradition, to rise to the challenge, to fulfill your potential, destiny, honor, courage, commitment …“ Und dann am Ende (ohne Musik) das Finale: „There is Strong. And then there is Army Strong.“ Uauh! Das klingt zunächst irgendwie nach einem Werbespot für ein neues Hollywood-Kriegsdrama, mit markanter Männerstimme und hoch dramatischem Orchester à la „The Rock“. Uncle Sam geht ganz schön offensiv bei der Rekrutierung vor, aber das ist wohl nichts Neues – da kann ich die Mütter hier schon verstehen. Einigen ist das aber auch egal – eine Mutter sagte mir, dass ihr Sohn doch bitte machen solle, was er wolle. Und wenn er zur Armee ginge, dann wäre das total okay für sie.

Also: Beruhigend und gut ist zumindest, dass ich nie eine „Gold Star Mom“ werden kann. Weil unsere Kids einfach keine Amerikaner sind und somit auch nicht in die US-forces gehen können. Aber irgendwie hat mich diese Zeremonie auch beeindruckt, die Unterstützung und Anerkennung, die diese Mütter von den anderen erfahren. Die amerikanische Gesellschaft fängt ihre „Gold Star Moms“ sicher besser auf als das deutsche Volk die Soldatenmütter, die in letzter Zeit ein Kind verloren haben. Also, da wäre ich dann doch lieber eine amerikanische Gold Star Mom als eine deutsche.

PS: Hier geht’s weiter zum nächsten Monatsbrief. Viel Spaß beim Lesen!