Der letzte Montag im Mai ist „Memorial Day“, ein Gedenktag für alle im Dienst gefallenen US-Soldatinnen und Soldaten – und das sind mehr als eine Million Menschen. Das ist nicht zu verwechseln mit dem „Veterans Day“ (dazu hatte ich im November ja schon etwas geschrieben), an dem alle Veteraninnen und Veteranen der US-Armee gefeiert werden. Der Memorial Day diesen Monat ist der zweite „Militär-Gedenktag“, den wir hier ganz bewusst erleben. Das Wochenende davor und der Montag selbst sind jedenfalls schon besondere Tage – eine verrückte Mischung aus Feiertags-Ferienstimmung und landesweiten Gedenkfeiern. Seit der vorangehenden Woche sprechen die Moderatoren und Moderatorinnen im Radio oft vom „Happy Memorial Day Weekend“, denn viele Leute nutzen das lange Wochenende für einen Ausflug. Am Samstag vorher sind einige öffentliche Gebäude geschlossen (z. B. die Bibliothek), montags fällt natürlich die Schule aus, das Parken in Morristown ist kostenlos, und ein offenes Geschäft zu finden, ist reine Glückssache. Ich will mit Theo und Tim essen gehen, aber das Restaurant ist ebenfalls geschlossen – „in observance of memorial day“ (in Einhaltung des Gedenktages). So geraten wir zufällig in die Memorial Day-Gedenkfeier, die auf dem Green mitten in Morristown stattfindet.

Überall im Land besuchen die Leute heute die Friedhöfe und Gedenkstätten, stecken unzählige US-Flaggen auf die Gräber und legen Blumen dort ab. Friedhöfe sehen hier übrigens ganz anders aus als die in Deutschland: eine große Anzahl symmetrisch angeordneter kleiner Grabsteine auf einer großen grünen Rasenfläche. Auf der Frontseite unserer Zeitung (WSJ) war das Bild einer jungen Witwe mit Kleinkind auf dem Arm am Grab ihres Mannes – ganz schön traurig. In vielen Städten gibt es Umzüge, die von „marching bands“, militärischem Personal und Militärfahrzeugen geprägt sind. Die US-Flagge weht bis zwölf Uhr mittags auf Halbmast, danach wird sie wieder hochgezogen – als Zeichen dafür, dass die Lebenden den Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit für alle fortsetzen.

Auch unser Green ist geschmückt – „1.600 flags were planted on the Morristown Green“ (so die Headline in unserer lokalen Tageszeitung) – das heißt für unseren kleinen zentralen Park, dass dort an den Rändern alle 25 Zentimeter ein Fähnchen in die Erde gesteckt ist.

In der Mitte des Platzes stehen ein Rednerpult und einige Stuhlreihen mit geladenen Gästen. Viele haben militärische „Ausgeh“-Uniformen an (also keinen Tarnlook, sondern „schick“ mit etlichen „Orden“), einige Frauen sitzen in Zivil in der ersten Reihe, einige haben auch „farbige Anzüge“ an mit Hütchen auf dem Kopf, die mich an die Kopfbedeckungen unseres rheinischen Karnevals erinnern (das ist jetzt nicht respektlos gemeint). Die Musiker der „marching band“ mit Trompeten, Fanfaren usw. tragen ein „colonial outfit“ mit schwarzen Dreieckshüten. Einige Veteranen sitzen mit Jeans und Lederweste (mit Orden dran) im Rollstuhl. Und dann sind da noch die unzähligen Zuschauer/innen und zufällig Vorbeigehende im Sommerlook, einige mit patriotischen „Accessoires“ (also Krawatte und T-Shirt im blau-weiß-rot-gestreiften Look), die Hände andächtig vor dem Körper übereinandergelegt – sie gucken sich die Feier in gebührenden Abstand an, während sie einfach stehenbleiben.

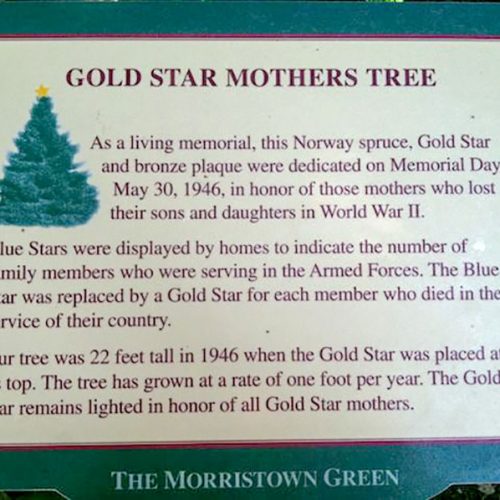

Alles sehr neu für uns, und man fühlt sich schon etwas am fehl am Platz, weil man im Gegensatz zu allen anderen Anwesenden unbeteiligt ist. Aber ich will mir das anschauen, weil es so fremd und faszinierend zugleich ist. Um elf Uhr geht es mit der Gedenkfeier dann los – wir schauen aus sicherer Entfernung zu – zuerst gibt es ein gemeinsames Gebet und dann einige Ansprachen. Einer der Redner ist ein Veteran aus dem 2. Weltkrieg und Koreakrieg, der seit 55 Jahren (in Folge) hier die Rede zur Ehrung seiner im Dienst gefallenen Kameradinnen und Kameraden hält. Nach den Reden kommt als Höhepunkt die „rededication“ (Umwidmung) eines Baumes auf dem Green. Diese Fichte wurde 1946 als lebendes Denkmal gepflanzt, ursprünglich allen Müttern zu Ehren, die ein Kind im 2. Weltkrieg verloren hatten. Jetzt, 65 Jahre später, soll sie auch an die Mütter erinnern, die in späteren Kriegen Kinder verloren haben.

Gold Star Moms

Bei der Gedenkfeier sind auch einige „Gold Star Moms“ anwesend – hört sich ja irgendwie toll an, aber ist eher ganz schön traurig. Die Idee mit dem „Gold Star“ stammt aus dem 1. Weltkrieg. Damals entwarf ein Vater, der zwei seiner Söhne im 1. Weltkrieg verloren hatte, eine sogenannte „service flag“. Das ist eine weiße Flagge mit dickem rotem Rand und einem blauen Stern in der Mitte. Familien, deren Angehörige im Dienste der US-Armee sind, dürfen zu Kriegszeiten diese Flagge gut sichtbar in ein Fenster ihres Hauses hängen. Jedes Familienmitglied im Dienst wird durch einen eigenen blauen Stern repräsentiert. Stirbt ein Soldat oder eine Soldatin, wird aus dem blauen Stern ein goldener Stern (etwas kleiner als der blaue, so dass der blaue Rand noch sichtbar bleibt). Dann weiß jeder, der am Haus vorbeigeht, dass diese Familie ein Familienmitglied verloren hat. Also, wer “Gold Star Mom“ ist, hat einen Sohn oder eine Tochter im Dienst der US-Armee verloren.

Die beiden anwesenden Mütter auf dem Green haben ihre Söhne verloren – die ältere Frau in den 1960er Jahren in Vietnam, die andere 2004 im Irak. Sie stehen um den Nadelbaum herum – direkt gegenüber von meinem Lieblingscafé, wo ich schon so viele Stunden gesessen habe – und sprechen einige Worte. Oben auf dem Baum ist ein goldener Stern angebracht, den ich vorher noch nie wahrgenommen habe. Der ist nachts immer beleuchtet, ich habe hinterher mal drauf geachtet.

Ich bin erst mal platt, dass die beiden Frauen da so ruhig stehen können und diese ganze Prozedur mitmachen, ohne in Tränen auszubrechen. Dieses Thema löst bei mir definitiv ein ganz mulmiges Gefühl in der Magengegend aus. Theo ist das Ganze auch nicht geheuer, er jammert, dass er endlich weg will, weil es ihm unheimlich ist.

Mutter sein in Amerika

Mal ganz platt heraus: In Erziehungsfragen gibt es zwischen den deutschen und den amerikanischen Eltern, wie ich ja schon öfter beschrieben haben, einige Unterschiede (wann lesen lernen, wann sauber sein, wann allein raus dürfen etc.). Aber das geht noch viel weiter und tiefer – „Mutter sein“ ist hier einfach ein ganz anderer „package deal“.

I’m done

Während man in Deutschland mit vier Kindern vielerorts ja schon fast als asozial gilt (also ab dem dritten Kind haben mir die meisten Kolleginnen und Kollegen nicht mehr gratuliert, sondern mich nur schräg von hinten angeguckt und miteinander getuschelt), fällt man hier neben den vielen anderen kinderreichen Familien weit weniger auf. Aber klar, mit vier Jungs im Schlepptau bekommen wir öfter Bemerkungen („Oh, you got your hands full – I can see that.“) zu hören und uns wird die Frage gestellt, ob die Brüder denn noch auf eine Schwester hoffen dürfen. Klare Antwort von mir: „I´m done. / Mir reicht´s“.

In Amerika Mutter von vier Kindern sein, bringt zusätzlich ganz andere Fragen mit sich, wie z. B. „How are you going to afford for college?“ – „Wie wollt ihr das ganze Studiengeld für so viele Kinder aufbringen?“ Und die Frage ist wirklich berechtigt, denn College ist richtig teuer (durchschnittlich über 20.000 Dollar pro Jahr, geht aber auch bis über 65.000 Dollar je nach Uni). Die Frage mit den Ausbildungskosten für die Kinder hat mich in Deutschland noch nie jemand gefragt.

Und um zu den Gold Star Moms zurückzukommen, kann man sich insbesondere als Mutter von vier Jungen seiner Kinder „nicht so sicher sein“. So hat es mir jedenfalls Jane, unsere erste „Kinderfrau“, geschildert. Als ihr dritter Sohn gerade geboren war, war sie geschockt und hat geweint, weil sie dachte, dass sie nun keinen ganz sicher behalten könne und vielleicht alle verlieren würde. Das habe ich zuerst gar nicht verstanden, bis sie mir erklärt hat, dass eines ihrer Kinder schon Soldat ist.

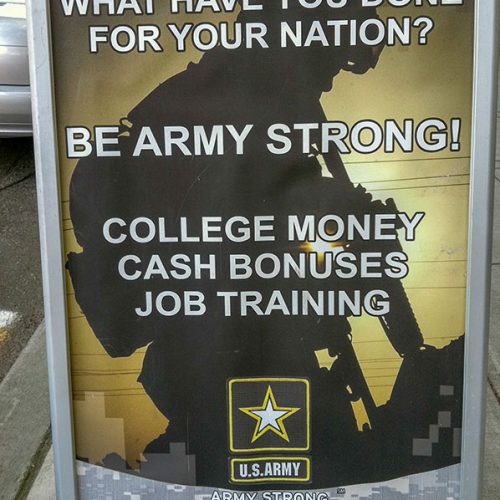

Dieser Gedanke war mir im Zusammenhang mit unseren vier Jungen noch nie gekommen. Jane ist nicht die einzige, die sich Sorgen macht – auch eine andere Mutter hat mir schon von ihrer Angst erzählt, dass ihr Sohn später zur Armee will. Sie hat Angst vor den Rekrutierungen in der Highschool und auch davor, dass eines Tages Soldaten vor ihrer Haustür stehen und Werbung machen („Die lass ich nicht ins Haus!“). Die Armee ist ja auch im Alltag der Kinder sehr oft präsent (ihr erinnert euch an den Veteranentag im November). In Morristown haben wir auf der Haupteinkaufsstraße auch ein Rekrutierungsbüro mit dickem Werbeposter auf dem Gehsteig, und im Radio gibt es auch öfter Werbung.

Eine echte Salve von bedeutungsschweren Stichworten und amerikanischen Grundwerten prasselt da auf einen ein: „triumph, legacy, courage, pride, tradition, to rise to the challenge, to fulfill your potential, destiny, honor, courage, commitment …“ Und dann am Ende (ohne Musik) das Finale: „There is Strong. And then there is Army Strong.“ Uauh! Das klingt zunächst irgendwie nach einem Werbespot für ein neues Hollywood-Kriegsdrama, mit markanter Männerstimme und hoch dramatischem Orchester à la „The Rock“. Uncle Sam geht ganz schön offensiv bei der Rekrutierung vor, aber das ist wohl nichts Neues – da kann ich die Mütter hier schon verstehen. Einigen ist das aber auch egal – eine Mutter sagte mir, dass ihr Sohn doch bitte machen solle, was er wolle. Und wenn er zur Armee ginge, dann wäre das total okay für sie.

Also: Beruhigend und gut ist zumindest, dass ich nie eine „Gold Star Mom“ werden kann. Weil unsere Kids einfach keine Amerikaner sind und somit auch nicht in die US-forces gehen können. Aber irgendwie hat mich diese Zeremonie auch beeindruckt, die Unterstützung und Anerkennung, die diese Mütter von den anderen erfahren. Die amerikanische Gesellschaft fängt ihre „Gold Star Moms“ sicher besser auf als das deutsche Volk die Soldatenmütter, die in letzter Zeit ein Kind verloren haben. Also, da wäre ich dann doch lieber eine amerikanische Gold Star Mom als eine deutsche.