Wenn wir gleich landen, dann gelten wieder die anderen Regeln, die wir inzwischen schon besser kennen. Es gibt eine Reihe von „Kleinigkeiten“, die einen ganz schön, zumindest kurzfristig, aus dem Konzept bringen können. Oder sie können sich unversehens zu einer „Riesensache“ aufblähen, die sogar einmal ein ganzes Flugzeug zu einer spektakulären Notlandung gebracht hat.

1. Der Jetlag

Umstellung der inneren Uhr: Wer mit dem Flugzeug nach Osten oder Westen fliegt, wechselt oft nicht nur den Kontinent, sondern auch die Zeitzone. Und das ist nicht so angenehm, weil die biologische Uhr erst einmal gehörig durcheinandergerät (Stichwort: Jetlag – zu Deutsch weniger schön „Zeitzonenkater“): Man ist müde und zerstreut, wacht mitten in der Nacht auf und will schlafen, wenn man aufstehen muss. Man muss zu Unzeiten aufs Klo, einem ist zu kalt oder zu warm und man sitzt ohne Appetit vor dem Frühstück. Der innere Tag-Nacht-Rhythmus wird durch einen Bereich des Zwischenhirns gesteuert, der über verschiedene Zwischenstationen eben jene Funktionen (Hunger, Durst, Schlaf, Körpertemperatur, Verdauung, Blutdruck) steuert. Das Geniale ist: Geeicht wird dieser Bereich durch das Sonnenlicht – daher kann man sich dann auch immer wieder an eine andere Zeitzone gewöhnen. Man muss eben nur den Tag- und Nachtrhythmus vor Ort einige Tage mitmachen.

Die Ostküste der USA liegt zeitlich sechs Stunden „hinter“ Deutschland, weil die Sonne dort später aufgeht. Wenn sich in Deutschland langsam alle in Richtung Bett begeben, kommen in den USA gerade die Kinder aus den Schulen, und wenn wir in Deutschland aufstehen müssen, können sich die Menschen in New York noch gemütlich für einige Stunden in die Federn kuscheln.

Nach Osten, also nach „links“ fliegen, heißt „mit der Sonne zu fliegen“, d. h. der Tag verlängert sich etwas. Davon träumen wir doch alle, oder? Die Zeitverschiebung, die wir jetzt nach dem Rückflug in die USA wieder durchmachen werden, ist definitiv die angenehmere Anpassung. Wir springen von Central European Time zu Eastern Standard Time (EST). Das ist so, als ob wir für sechs Stunden unsere Uhren anhalten und der Tag einfach einige Stunden länger dauert. Das schaffen selbst die Kids mittlerweile ganz gut (und dürfen endlich mal so richtig lange aufbleiben! 🙂 ). Am nächsten Morgen springen sie dann allerdings um vier oder fünf Uhr putzmunter aus dem Bett, weil die innere Uhr noch nach deutscher Zeit tickt (in Deutschland sind die Leute zu dieser Zeit ja schon beim zweiten Frühstück am späten Vormittag).

Nach Westen, also nach „rechts“, fliegen, ist die ätzende Richtung (das finden übrigens 80 Prozent der Menschen), denn der Tag wird verkürzt: Als wir Weihnachten nach Deutschland gekommen sind, hat man uns sechs Stunden vom Tag bzw. die komplette Nacht geklaut. Man muss seine innere Uhr also vorstellen. Bei der Landung um sechs Uhr morgens fühlt man sich eher nach Mitternacht und Bett, während hier bereits der nächste Tag startet. Die Kinder schaffen den anbrechenden Tag auf keinen Fall ohne ein kleines Nickerchen am Vormittag. Nur nicht zu lang schlafen lassen, denn ansonsten sind sie nachts noch putzmunter (in den USA ist es dann ja noch Tag) und morgens kaum wachzubekommen.

Die Kinder und ich haben bisher immer ziemlich genau drei Tage gebraucht, bis der Körper einigermaßen umgestellt ist – dann wacht zumindest keiner mehr nachts auf und keiner ist tagsüber so unausgeglichen, dass man ihn in Watte packen muss. Nach einer Woche ist man dann wieder völlig im Rhythmus, und der Zeitunterschied ist für unser Alltagsleben fast komplett irrelevant.

Marc ist da naürlich mal wieder eine Ausnahme. Was den Jetlag angeht, ist er völlig schmerzfrei. Egal welche Richtung – er schlägt sich den Tag auch ohne Nacht um die Ohren, bzw. er kann einfach überall sofort einschlafen (liegt vielleicht auch an der permanenten Überarbeitung). Paradoxerweise bleibt für ihn der Zeitunterschied im Alltag viel realer, weil er geschäftlich auch mit den Leuten reden muss, die auf der anderen Seite des Atlantiks sitzen, was dann im Büro in Morristown heißt, frühmorgens mit Deutschland zu konferieren oder aber in Deutschland nächtliche Telefonkonferenzen mit den USA zu machen. Mich würde das total nerven, aber er beschwert sich nicht.

Kleine Tipps gegen den Jetlag:

- Nach Westen: direkt nach der Security noch im deutschen Flughafen pro Person ein bis anderthalb Liter Wasser einkaufen und im Handgepäck verstauen. Nach den acht Stunden Flug ist man meist ziemlich dehydriert (im Flieger gibt es nur Minibecher mit Getränken), und nach der Landung kann man erst hinter der Immigration wieder Wasser kaufen. Und eins steht fest: Müde, mit Kopfschmerzen und durstig noch ein bis zwei Stunden an der Immigration zu warten, kann die Stimmung ganz schön versauen. Dann schon lieber ausreichend Wasser tanken und dazu noch einen Schokoriegel – das pusht. Auch ein kleines Nickerchen auf dem Flug gibt extra Energie für den verlängerten Tag.

- Nach Osten: Der Tag verkürzt sich, bzw. bei unserem Flug wird einem die gesamte Nacht geklaut. Ätzend! Kleine Abhilfe: Während des Flugs einfach auf „Nacht“ umschalten, auch wenn man nicht schlafen kann. Bei uns heißt das: 100 Prozent Screen-Verbot für die Kinder (sonst drehen die nach sechs Stunden TV ohne Schlaf am nächsten Morgen komplett am Rad), und ich stelle mich „tot“. Heißt: Ich mache alle Sinne dicht (Augenklappen drauf, Ohrenstöpsel rein), wenig trinken (dann muss man nicht dauernd aufs Klo), aufs Abendessen im Flieger verzichten (dafür lieber am Nachmittag im Flughafen genug essen) und auf keinen Fall Fernsehen gucken. Oft döse ich sogar mal für eine halbe Stunde ein. Wenn man dann nach sechs Stunden die Augen wieder aufmacht, hat das Gehirn zumindest eine Verschnaufpause gehabt. Ein bis zwei Stunden Schlaf am Vormittag helfen (aber bloß nicht am Nachmittag!), den Stahlbolzen im Kopf loszuwerden und den Rest des Tages zumindest halbwegs zu funktionieren. Abends fällt man dann totmüde ins Bett. Am nächsten Tag nach einem „good nights sleep“ sieht die Welt dann schon wieder viel bunter aus.

Noch eine kleine Kuriosität, wie ich finde:

Die reine Flugzeit von Düsseldorf nach New York (ca. 7,5 Stunden) ist länger als beim Rückflug nach Deutschland (ca. 6 bis 6,5 Stunden). Das ist erst mal überraschend, weil man ja das genaue Gegenteil erwarten könnte: Beim Flug nach Westen (Richtung NYC) dreht sich die Erde unter dem Flugzeug weg und Amerika kommt einem quasi entgegen, während es beim Flug nach Osten, wo sich Flugzeug und Erde in die gleiche Richtung drehen (daher also der Zielort direkt mit weiter wegdreht), länger dauern müsste. Stimmt aber nicht. Der Grund ist der sogenannte Jetstream (die Höhenwinde). Das sind warme Luftmassen, die am Äquator aufsteigen und in Richtung Nord- und Südpol strömen. Sie können in bis zu 18 Kilometern Höhe über die Erde hinweg sausen und wehen mit rund 200 km/h, manchmal sind sogar bis zu 500 km/h drin. Die Höhenwinde schieben das Flugzeug vom Westen nach Osten. Beim Flug nach Osten hat man also starken Rückenwind (die Erdatmosphäre, in der sich das Flugzeug bewegt, dreht sich ja mit der Erdrotation). Beim Flug nach Westen muss das Flugzeug aber gegen diese starken Winde ankämpfen. Das kann übrigens dazu führen, dass wir in New York schon öfter über eine Stunde auf die Starterlaubnis warten mussten, damit wir nicht zu früh in Düsseldorf ankommen – Landungen sind dort nämlich erst ab sechs Uhr morgens erlaubt.

2. Das Datum:

Unser „date of departure“ in Newark an Weihnachten war „12/17/2010“, unsere Ankunft in Düsseldorf „12/18/2010“. Sieht doch auf den ersten Blick etwas komisch aus, oder? Also, die Amerikaner/innen nennen immer zuerst den Monat, dann den Tag und dann das Jahr. Das klingt eigentlich nicht so kompliziert, aber man muss sich doch daran gewöhnen. Bei Terminabsprachen oder beim DOB (Date of Birth) also immer achtgeben: Wenn ich in der Kinderarztpraxis die Geburtstage der Jungs nennen muss, ist höchste Konzentration angesagt, und die Sprechstundenhilfen gucken mich meist ziemlich irritiert an, wenn ich mir bei den vier Geburtsdaten immer einen zurechtstammle und mich trotz Schneckentempo oft verbessern muss … Probiert es doch mal aus. 🙂

Ist eine Kleinigkeit, ja, aber aufpassen muss man dennoch, weil man manchmal zwischen den beiden Systemen hängt, wenn ich z. B. Termine mit Deutschland mache. Viele Daten sind in Bezug auf Tag und Monat nicht so eindeutig wie unser Abflugdatum – besonders die ersten zwölf Tage eines jeden Monats bergen Potential für Missverständnisse: Zum Beispiel ist der 6-3-10 per se nicht eindeutig. Das ist schon ziemlich „verführerisch“ für einen anders gepolten Kopf. Was hilft: Viel üben und dann unbedingt einheitlich halten, sonst weiß man nachher nicht mehr, was man gemeint hat (z. B. wenn ich auf Kinderzeichungen das Datum notiere) – oder einfach immer den Monat ausschreiben (das ist „fail safe“ oder „fool prove“, wie sie hier sagen).

Für „Fortgeschrittene“ nun noch die Daten auf dem Schulflyer für unseren ersten Elternsprechtag (inklusive Druckfehler 🙂 ) – das hat mich einige Zeit gekostet, bis ich es ausgetüftelt hatte: Also, wann würdet ihr zur Schule gehen, wenn am „4/11-12/08 parent-teacher conferences“ angesetzt sind? Freiwillige vor … 🙂

Noch ein Tipp: Die letzte Zahl war falsch ausgedruckt, hätte eine „10“ sein müssen …

Lösung: Falsches Jahr, statt 08 hätte es 10 sein müssen, dann zu verstehen: auf Amerikanisch: 4/11-12/10 (auf Deutsch: 11.-12.04.2010).

| Vorsicht Falle – die Amerikaner/innen schreiben die Ziffern Eins und Sieben anders als wir: Die „1“ ist ein Strich ohne den „Aufstrich“ am Anfang, die amerikanische „7“ ähnelt der deutschen Eins – also ohne Extra-Strich in der Mitte. Das scheint eine Kleinigkeit zu sein, aber ich erkenne oft nicht auf Anhieb, was gemeint ist, und die Leute fragen umgekehrt bei mir auch immer wieder nach und verbessern mich, wenn ich ihnen unsere Telefonnummer aufgeschrieben habe.

|

3. Komma oder Punkt?

Während ein Brötchen in Deutschland 0,27 Cent kostet, bezahlen wir in New Jersey z. B. 0.47 Cent. Wenn ein/e Amerikaner/in die Preise in einem deutschen Laden überfliegt, wird sie/er sich über die gigantisch teuren Dinge wundern. 298,00 Euro z. B. sehen auf den ersten flüchtigen Blick für Amis wie 298.000 Euro aus. Sie trennen nämlich die Tausender mit Komma ab, während wir da den Punkt benutzen. Und wo wir das Komma benutzen (für die Nachkommastelle), nehmen sie den Punkt – also genau umgekehrt. Klingt harmlos, aber in Marcs Firma gab es da schon mal eine gravierende Verwechslung bei einer Überweisung (Gehirne sind ja manchmal ganz schön stur, ergänzen stumm und schnell – wehe, man schaltet dann nicht schnell die Vernunft dazu). Und als ich euer Geld für den AIDs-Walk überwiesen habe, habe ich mich immer sehr konzentriert, artig 25.00 (also 25) Dollar (mit Punkt) einzutragen, damit nicht auf einmal 25,000 Dollar (also 25.000 Dollar) draus wurden.

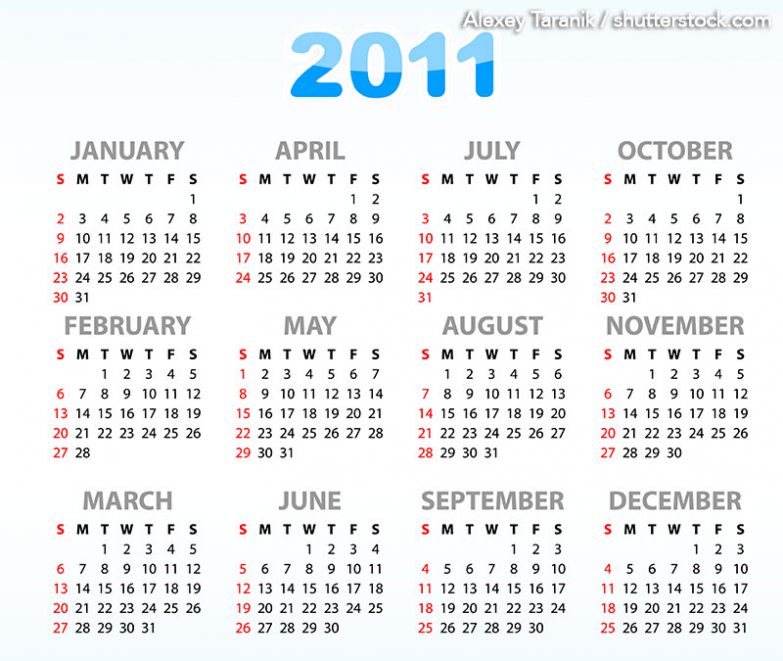

5. Der Wochenstart mit dem Sonntag

In Deutschland startet die Woche montags, in den USA sonntags. Besonders bei Monatsübersichten, wie z. B. den „monthly schedules“ der Schule (mit ihren A,B,C,D,E,F Days), ist Vorsicht geboten. Wenn ich so einen Kalender nur eben überfliege und mir Schultermine für die Kinder in meinen deutschen Wochenkalender übertragen will (der immer noch mit Montag anfängt), passieren ganz schnell Übertragungsfehler – und schwups verpassen wir etwas, weil ich mir einen Termin, der z. B. schon dienstags war, einfach am Mittwoch eingetragen habe.

Marc muss bei den Wochen auch immer aufpassen, aber aus einem anderen Grund: In manchen Jahren, tatsächlich in allen drei Jahren, die wir hier sind (2010-2012), sind die USA eine Kalenderwoche weiter als Deutschland. Nach amerikanischem System beginnt die erste Kalenderwoche eines Jahres stets am 1. Januar. In Deutschland ist die erste Kalenderwoche immer die erste Woche mit mindestens vier Tagen (nach ISO-Norm 8601). Das kann schnell zu Missverständnissen führen.

4. Wo bitte ist der 1. Stock?

Wer in Kaufhäusern oder anderen Gebäuden in den ersten Stock (1st floor) will, sucht oft vergeblich. Den gibt es nämlich oft gar nicht, bzw. das Parterre wird bereits so bezeichnet (hängt davon ab, wo man ist). Ich bin jedenfalls immer wieder überrascht, dass ich nach einer einzigen Treppe zu Fuß bereits im 2nd floor bin.

Würde mich übrigens mal interessieren, ob das Empire State Building wirklich 102 Stockwerke (im deutschen Sinne) hat, oder nur 102 floors (was dann wohl doch eher 101 deutsche Stockwerke wären)? Da man leider nicht zu Fuß rauf kann (was mich total reizen würde), sondern den Aufzug nehmen muss, werde ich das aber leider nicht herausfinden können.

5. Von Meilen und Gallonen

Eigentlich kann man getrost alles vergessen, was man so an Einheiten für Länge, Fläche, Volumina, Gewichte und Temperatur aus seinem bisherigen Leben kannte – hier macht man ganz schnell die Bekanntschaft mit inches, feet, yards, miles, ounces, pints, quarts, gallons, Fahrenheit. Die Amerikaner/innen sind ziemlich stur im Beibehalten der imperialen Maßeinheiten, die ihren Ursprung im mittelalterlichen England haben. Meine gelegentlichen Versuche, mit unserem metrischen System weiterzukommen, waren alle nicht von Erfolg gekrönt – Kopfschütteln, Achselzucken, Augenbrauenhochziehen, nein, also 25 Grad Celsius oder 1,68 Meter bedeutet für viele Amerikaner/innen genau soviel wie für viele Deutschen 77 Grad Fahrenheit und 5 foot 5 inches – rein gar NICHTS.

Erste Erfahrungen gibt es direkt im Flieger: Genauso wie die Sicherheitshinweise und die Begrüßung durch die Pilot/innen sowohl in Englisch als auch in Deutsch angeboten werden, gibt es die technischen Daten der Fluges (wie Höhe, Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke) sowohl in feet, miles/hour and miles als auch in Metern, km/h und Kilometern. Da hat man noch den Luxus, dass sie einem beides präsentieren (oder könntet ihr spontan mit einer Reisehöhe von 41,000 feet etwas anfangen?). Aber nach dem touchdown ist die Schonfrist vorbei: Ab dann gibt’s nur noch Englisch und imperiale Einheiten …

Am Anfang, als noch tausend andere Dinge zu regeln waren, stand ich öfter unvorbereitet auf dem Schlauch. Zum Beispiel bei den ersten Großeinkäufen: Welche Mülltüten sollte ich für unsere Küche kaufen (1, 10, 13 oder 30 Gallonen)? – keinen Schimmer, also jede Packung einmal und dann zuhause ausprobieren. Und bei Plastiktüten, was nimmt man da? Unter „snack“ und „sandwich“ konnte ich mir ja was vorstellen, aber bei „quart“ oder „gallon“ hing ich ziemlich in der Luft.

Bei unserer Kinderärztin zum „annual check-up“ (die Eintrittskarte für Schule und preschool): Die Kinder springen auf die Waage und stellen sich artig an die Messlatte – Gewicht in „pound“ geht ja noch (irgendwas um die Hälfte wird wohl das Gewicht in Kilogramm sein). Aber dennoch Vorsicht: Wer sich auf eine amerikanische Waage stellt, wird über Nacht auf wundersame Weise einiges zugelegt haben. Dagegen habe ich mich beim Workout mit „dumbells“ (so heißen hier die Hanteln) zu früh gefreut, dass ich wohl über Nacht stärker geworden bin, denn die „four pounds“ Hantel war ein Kinderspiel gegenüber unserer deutschen Zwei-Kilogramm-Hantel. Das amerikanische Pfund (Abkürzung lb) hat nur 454 g und hat somit nur 4,5 Tafeln Schokolade gegen 5 Tafeln Schokolade bei uns. Bei den Geburtsanzeigen war es umgekehrt – da hab ich mich gefragt, warum die nur so Riesenbabys hier haben – viele liegen bei 8 bis 9 amerikanischen Pfund (also in echt auch „nur“ 3,6 Kilo und gut 4 Kilo).

Aber bei der Größe wird es kryptisch: Theo ist 52 inches (Deutsch: 52 Zoll), Tim 46 ¾ inches, Ole ist 44,5 inches, Paul 42 inches ??? Die Ärztin lächelt mich erwartungsvoll an, als sie die Ergebnisse verkündet – sagt mir alles gar nichts.

Bei meiner Führerscheinprüfung war‘s anders herum: „How tall are you?“ (in foot and inches, please) – keine Ahnung. Hilfeanruf bei Marc – aha, ich bin also 5`5“ (gesprochen five foot five).

Wer Lust auf Rechnen hat:

1 inch (Zoll)= 1in = 1“ = 2,54 cm

1 Zoll ist der zwölfte Teil eines Fußes (foot/feet),

d. h. ein Fuß ist 30,48 cm; 1 ft = 12 inches.

Im zweidimensionalen Raum potenziert sich der Spaß natürlich: Teppiche misst man in square feet und square inches (Hilfe!) – als Ausgleich dafür braucht man sich aber bei der Haussuche nicht mit der Angabe der Grundfläche herumzuschlagen – beim Makler ist es üblich, die Anzahl der Zimmer, also z. B. 2 bedrooms, 2 full bathrooms, 1 master bedroom usw. anzugeben. Die Grundfläche scheint hier niemanden zu interessieren, und daher muss man auch nichts umrechnen.

Und welche Rolle spielen diese fremden Einheiten nun für unseren Alltag?

Wir trinken unsere Milch, wie ihr ja schon wißt, nur noch aus Kanistern, die jeweils eine Gallone beinhalten (hier in den USA sind das 3,8 Liter!). Für die extra-breiten Kühlschranktüren kein Problem, eher für unsere Kinder. Vor allem Paul und Ole kämpfen noch mit dem „Handling“ und wehe, wenn eine Gallone mit Milch umkippt. Tanken tun wir natürlich auch in den Gallonen – und müssen nur die Hälfte des Geldes dafür bezahlen. Wahre Zauberei. 🙂

Bei der Größe der Kinder und im Winter, wenn es um Schnee geht, kommt man um die inches nicht herum.

Die ganze Welt misst in Metern und Celsius? Von wegen …

Die USA sind neben Birma und einigen anderen kleinen Staaten tatsächlich die einzigen, die noch an miles, yards und feet festhalten. Das Gute bei den Meilen ist, dass die Umrechung nicht so schwer ist (eine Meile sind ca. 1,6 Kilometer). Wer Auto fährt (also jeder) hat jeden Tag mit Meilen zu tun. Durch Morristown darf man z. B. mit „25 miles per hour“ fahren, also ca. 40 km/h, während man auf Landstraßen in der Regel 40 km/h fahren darf, also ca. 65 km/h. Um sich dran zu halten, muss man noch nicht mal umrechnen, sondern nur auf den Tacho gucken.

Nicht so bei Läufen: Ich habe ganz schön blöd geguckt, als ich im März beim 5-k-run (also sprich 5 Kilometer-Lauf) zum St. Paddy’s Day auf einmal beim „1.4 miles checkpoint“ vorbeikam. Klar, in Ruhe kann man das vielleicht ganz schnell ausrechnen, aber mitten im Lauf, unvorbereitet, bei strömendem Regen und im Endspurt wüsste man einfach gerne sofort in Metern, wie weit es noch ist. (Mal wieder richtig nett: Ein freundlicher Läufer hat mir das dann auf Anfrage kurz umgerechnet. 🙂 ) Ist doch wirklich verquer: Die Gesamtstrecke wird erstaunlicherweise in Metern angeben (abgekürzt mit „k“ für „kilo“= 1.000), aber unterwegs geben sie den Läufern die zurückgelegte Strecke in Meilen an.

Die Kinder in der Schule lernen im Moment hier übrigens beides parallel – Theo und Tim mussten schon sämtliche Möbel bei uns sowohl in Zentimetern und Metern als auch in inches, feet und yards ausmessen.

Noch relevanter wird es bei der Temperatur. Es macht schon Sinn zu wissen, was ich anziehe, wenn der Wetterbericht sagt, dass es am nächsten Tag „sunny, in the lower 70s“ sein wird. Mütze und Schal oder eher T-Shirt? „Ist doch ganz einfach“, sagte mir ein Gast kürzlich: „Du musst nur die Gradzahl mal 2 und dann plus 32 rechnen bzw. die Fahrenheitzahl minus 32 und dann durch 0,5“. Das ist zwar eine (mäßig) praktische Überschlagsrechnung im Bereich der Außentemperaturen, aber für die höheren eben nicht (logarithmische Kurve). Fürs Backen oder Kochen kann das ziemlich in die Hose gehen – da würde der Kuchen schwarz werden, weil´s zu heiß war (dann lieber Konverter zu Hilfe nehmen)

Für den alltäglichen Umgang mit Außentemperaturen merke ich mir nur Zehner-Zonen:

- 30-40°F: richtig eiskalt, Mütze, Schal, Handschuhe, es friert (32°F sind 0°C).

- 40-50°F: immer noch kalt, aber keine Eisbeulen mehr

- 50-60°F: kalt, aber in der Sonne schon nett

- 60-70°F: jetzt wird’s netter: man kann die Jacke auch schon mal ausziehen

- 70-80°F: angenehm warm (da fühle ich mich am wohlsten 🙂 )

- 80-90°F: T-Shirt und kurze Hose, bei hoher Luftfeuchte wird es für mich schon kritisch

- über 90°F: heiß (für mich schon zu sehr)

- über 100°F: richtig heiß, alle bleiben im Haus oder am Pool

(Wer’s genauer wissen will, kann ja jetzt selber rechnen – Formel s. oben).

Für das kranke Kind reicht das natürlich nicht, da darf es schon etwas genauer sein. Brauche ich Paracetamol oder Nurofen für die Kids, wenn unser amerikanisches Fieberthermometer 102,6° Fahrenheit zeigt? Da bleibt nur der Gang zum Computer und dann wieder zum Kind – umständlich. Jetzt haben wir uns einfach ein Thermometer aus Deutschland besorgt – spart Zeit und hilft beim Erinnern der Gradzahlen, um den Verlauf besser im Überblick zu behalten (denn wer kann sich bitte 102,6 merken?). Übrigens ist alles über 100,4 Grad F wohl Fieber, das ist dann nämlich über 38 Grad C. und ab 104 Grad F sollte man dann tatsächlich auch zum Arzt fahren (40 Grad C).

Und wer jetzt denkt, dass das alles peanuts seien, hat sogar meist Recht. Ist doch ein Kinderspiel, das bisschen Kopfrechnen … Und überhaupt, was sollen wir uns im Zeitalter von Computer und Handy beschweren – Konverter hat man ja inzwischen überall dabei …

| Der Gimli Glider Wie es im Cockpit einer 747 dunkel wurde und die Treibstoffanzeige auf Null ging. Wie der Pilot den Flieger mit einer Glanzleistung auf den Boden brachte. Und warum alles passierte, weil sich jemand verrechnet hatte.Aber die Irritationen gelten nicht nur für Touristen und Expats. Da, wo die beiden Systeme aufeinanderstoßen, ist immer Raum für Fehler. Hier eine wahre Geschichte von einem Flugzeug der Air Canada (Flight 143) aus dem Jahr 1983. Mitten im Flug in über zwölf Kilometern Höhe machten die beiden Piloten eine unfassbare Entdeckung. Und für diesen Fall gab es noch nicht mal eine Checkliste … Die Boing 747 war auf dem Weg von Montreal nach Edmonton, und nach nur der Hälfte der Flugstrecke auf einer Flughöhe von über 12.000 Metern gab es eine überraschende Warnmeldung für die Piloten: „All engines out“, und danach wurde selbst das Cockpit dunkel. Die Maschine hatte keinen Tropfen Treibstoff mehr. Es gab noch nicht mal eine Checkliste für „landing withouth power“ (kommt so selten vor). Da war also jetzt eine Boing 747 am Himmel, 95 Tonnen schwer mit 69 Menschen an Bord, die nur noch „segeln“ konnte. Der Pilot, ein erfahrener Segelflieger, hat die Maschine dann tatsächlich mit einer fliegerischen Glanzleistung wieder (fast) heil auf die Erde gebracht – mitten auf einem stillgelegten Militärflughafen, wo gerade Autorennen stattfanden und alles voll mit Camper/innen war (wie die wohl geguckt haben, als da geräuschlos eine 747 aus dem Himmel angesegelt kam!). Alle Mitreisenden und Camper/innen haben überlebt, und es gab nur leichte Verletzungen. Was war passiert? Eigentlich eine unmögliche Verkettung von Umständen und mehrfachem menschlichen Versagen: Kanada hatte gerade vom imperialen System (mit „pounds“ und „gallons“) auf das metrische System (mit Litern und Kilogramm) umgestellt, und bei diesem Flug war der Treibstoff schlichtweg falsch berechnet worden (sie hatten nur 22.300 „pounds“ Kerosin dabei statt der 22.300 Kilogramm, die sie brauchten). Guckt mal unter dem Stichwort „Gimli Glider“ („der Segler von Gimli“) nach – die Story ist so unglaublich, dass sie nicht unwahr sein kann. Es ist wohl nur der entschlossenen Reaktion und Leistung des Piloten zu verdanken, dass diese Geschichte nicht in einer Tragödie geendet ist. |

Wir sind also nicht böse, wenn die Amerikaner/innen noch etwas an ihrem vertrauten System festhalten und erst mal nicht umstellen – jedenfalls so lange, bis wir wieder hier weg sind.