Bei uns fingen diesen Monat die Vorbereitungen für den Rückumzug nach Deutschland an. Da wird es Zeit, mal zu gucken, wie amerikanisch wir jetzt sind.

Meine These: Amerikanischer werden wir nicht, da es jetzt wieder mehr in Richtung Deutschland geht. Abwarten.

Jetzt, nach 24 Monaten USA, hat sich eine Menge bei uns allen getan, wie ich so beobachten kann. Das gilt besonders für die Kinder, die mich immer wieder total überraschen und mir manchmal fast „fremd“ vorkommen. Es geht nicht mehr nur darum, dass sie langsam vertrauter mit dem Englischen als mit dem Deutschen sind, sondern es geht irgendwie tiefer, ans „Eingemachte“. Einige Verhaltensweisen und Sprüche der Kids hauen mich wirklich um. Aber manchmal bin ich sogar von mir selber überrascht – da muss man dann einen Schritt zurücktreten und tief durchatmen. Amerika hat da ganze Arbeit geleistet.

Die letzten neun Monate

Das waren im Wesentlichen jede Menge Kleinkram, Zeiten, in denen wir Alltag mit den Menschen hier in Morristown hatten, viele, viele Stunden school und preschool und meine Fundraising-Aktion, bei der ich für amerikanische Kinder gesammelt habe und für einen Moment eine warme Dusche amerikanischer Solidarität einiger Nachbarsfamilien genießen durfte: „You go, Britta.“

Wir haben Feste zusammen gefeiert, aber auch Erlebnisse wie den Hurrikan Irene und den Schneesturm überstanden, wo man dann in einem Boot gesessen hat. Und all das hat uns verändert – leise und fast unbemerkt. Ich muss auch vorwarnen – wir sind nicht mehr „neutral“, sondern haben Wurzeln geschlagen.

Kleinvieh macht auch Mist

Von außen betrachtet sind wir sicherlich auch ein Stück weiter angepasst:

- Ich vermisse meine Apfelschorle nicht mehr, sondern trinke stattdessen Cranberry Juice (mit Strohhalm und aus dem Kunststoffbecher!),

- wir hören Pandorra (Internetradio) und gucken „Netflix“,

- wir haben die amerikanische Flagge auf unseren Privatschecks (hat Marc ausgesucht),

- ich habe eine amerikanische Tastatur auf meinem Laptop (wo u. a. das „z“ und das „y“ vertauscht sind),

- meine „1“ ist inzwischen auch nur noch ein Strich,

- wir machen lange Autotrips, fahren z. B. fünf Stunden Auto an einem Tag, um 30 Minuten mit der Weihnachtseisenbahn zu fahren – vor zwei Jahren hätte ich Marc einen Vogel gezeigt,

- machen mit unserer Teigspritze „pumpkins“-Kekse,

- kaufen Unmengen „girl scout cookies“ von den Nachbarskindern,

- stellen uns ohne zu zögern und komische Gefühle zu verspüren auch Wildfremden mit unseren Vornamen vor,

- essen morgens immer „cereals“ (was wirklich nicht gesund ist).

- Marc und ich gehen sehr oft mittags essen (auch wenn wir nur 30 Minuten Zeit haben, aber mehr braucht man hier ja auch nicht).

- Ich schreibe Schecks nicht nur mit großer Routine, sondern finde sie auch überaus praktisch (denn wenn die Kids einen Scheck in der Schule verlieren, ist das Geld nicht futsch)

- und Marc trinkt jeden Morgen seinen „Quad Venti Latte“ bei Starbucks (passt voll ins Klischee, soll aber wirklich gut schmecken).

Viele Dinge, die ich vor einigen Monaten noch aufgeregt erzählt hätte, nehmen wir jetzt nur noch zur Kenntnis. Wenn z. B. eine frisch gestrichene Parkbank direkt von acht Schildern „wet paint“ umringt wird oder wenn eine Impfung 285 Dollar, eine Augensalbe 345 Dollar und Ohrentropfen über 500 Dollar kosten, dann wundern wir uns kurz, regen uns aber nicht mehr auf (wäre eh verschwendete Energie).

Nun zu mir:

Sich selbst zu beobachten ist gar nicht so leicht, aber ich merke doch, dass sich auch bei mir etwas getan hat. Manche Veränderungen kommen allerdings als totale Überraschungen, wo ich dann selbst vollkommen platt bin.

Wie schon vorher beschrieben, fällt es mir am meisten auf, wenn wir „frische“ Gäste aus Deutschland haben. In letzter Zeit habe ich mich öfter dabei „ertappt“, dass ich die Amerikaner/innen gegenüber Gästen aus Deutschland vehement verteidige (und bin dann auch selber von mir überrascht). Mich stört es z. B. immer mehr, dass viele ein ziemlich undifferenziertes Bild vom radikalen, dümmlichen oder oberflächlichen Ami im Kopf haben – da schlage ich mich direkt vehement auf die Seite unseres Gastlandes. Es mag ja tatsächlich solche (extremen) Leute geben, vielleicht sogar auf unserer Straße, aber in unserem Leben hier spielen sie keine Rolle: Unsere amerikanischen Freunde sind weder radikal noch dumm (auch wenn sie in vielerlei Hinsicht anders sind als wir).

Und wenn unsere Gäste erste Erfahrungen mit den Eigenheiten der Leute hier machen und sich abends nach ihren Ausflügen darüber auslassen, nicke ich mit dem Kopf, erinnere mich an meine ersten Eindrücke, aber erkläre dann auch achselzuckend, dass hier vieles eben anders läuft.

„Nah dran“ verändert das Bild

Wir sind jetzt einfach schon für längere Zeit näher dran gewesen – das verändert vieles. Wenn ich im „Times Magazine“ Artikel mit amerikanischen Themen lese, dann klingt es vertraut. Ich kenne manches aus erster Hand (z. B. Schulthemen), vieles bereits aus anderen Zeitungen. Die Artikel sind eher spannend, als dass sie exotisch sind. Die Themen sind nicht weit weg und gefühls- (und geruchs-)neutral, sondern sie sind normal, informativ geworden (z. B. etwas über Baseball). Und wenn ich Bilder von Leuten abgedruckt sehe (auch von hohen Politiker/innen), dann erkenne ich den Gardinenstil im Hintergrund der Bilder und habe fast den typischen Duft der Räumlichkeiten in der Nase.

Ich bin mir auch sicher, dass ich amerikanische Filme inzwischen mit anderen Augen sehe, dass ich Szenen, die man in Deutschland vielleicht für total überzeichnet hält, eher für ein gelungenes Abbild eines amerikanischen „slice of life“ halte. Und lachen tue ich wahrscheinlich auch öfter an anderen Stellen, weil ich inzwischen nuancierteres kulturelles Hintergrundwissen habe (natürlich noch lange nicht alles, aber etwas mehr).

Ich habe erkannt, dass ich viele Dinge jetzt anders sehe und mir dämmert allmählich, dass man eben vieles nicht eins zu eins nach Deutschland übertragen kann, weil zwei Länder sich in so vielen Dingen unterscheiden. Mit anderen Worten: Mir wird immer klarer, dass man durch sein Heimatland durch und durch programmiert ist und die Dinge genau durch diese Brille betrachtet, die einem definitiv ein verzerrtes Bild des anderen Landes gibt.

Meine deutsch-amerikanische Brille

So sehe ich die Leute und das, was sie tun, inzwischen anders. Vor zwei Jahren, als ich mit „deutschen“ Ideen, Konzepten und jeder Menge stereotyper Vorstellungen von dem „typisch amerikanischen“ Menschen hier angekommen bin, hat es ziemlich gerumst, da passte vieles nicht zueinander. Mittlerweile habe ich meine „deutsche Brille“ wohl gegen eine „deutsch-amerikanische Brille“ getauscht, und plötzlich entdecke ich, dass es Sachen gibt, die ich so gar nicht auf dem Radar hatte, und sehe Land und Leute jetzt differenzierter:

- Da sind z. B. die Menschen hier, die eine dicke, protzige US-Flagge im Garten flattern haben, aber trotzdem Europa-Fans sind, fließend Französisch und Spanisch sprechen und gerne später in Südfrankreich leben möchten (nicht alle, aber doch so manche).

- Und dann ist da Gabrielle Giffords, eine Kongressabgeordnete aus Arizona, der vor einem Jahr aus nächster Nähe in Tuscan in den Kopf geschossen wurde und die jetzt im Januar ihr Mandat im US-Repräsentantenhaus niedergelegt hat und vor einigen Tagen von einer Kollegin zum Abschied aus der Politik einen Brief verlesen ließ: … „I will return, and we will work together for Arizona and this great country.“ Nein, ich zucke bei diesen Worten nicht mehr zusammen, denn ich kann mich da besser mitreißen lassen. Als ihr Mann, Mark Kelly, ehemaliger US-Astronaut, eine Ansprache bei der Jahresgedenkfeier des Amoklaufs von Tuscan (8. Januar 2011 – sechs Tote) hält, der im ersten Satz der Opfer gedenkt, aber im zweiten direkt überleitet, dass ihr Leben eben doch weitergeht, wenn auch mit anderen Vorzeichen („Gaby“, wie sie hier nur genannt wird, kann zur Zeit kaum sprechen und muss alles wieder neu lernen), dann finde ich das ziemlich beeindruckend. „To move on …“ das ungebrochene amerikanische Motto.

- Wir haben New Jersey und die Leute hier jetzt schon in einigen haarigen Situationen kennengelernt, eben auch dann, wenn das Land ziemlich hart getroffen wurde und viele Leute neben dem Schrecken auch finanziellen Schaden genommen haben (2011 haben Naturkatastrophen die bisher höchsten Kosten für die USA verursacht). Ich habe selbst beim Laufen eine vom Sturm zerfetzte, auf dem Boden liegende Flagge auf der Brücke aufgesammelt (wo sie nach der US-Flaggen-Etikette ja auf keinen Fall liegen darf). Wenn man sich dann wieder aufrappelt, den finanziellen Verlust wegsteckt und weitermacht mit seinem Leben, dann darf man doch auch die US-Flagge hochhalten und dabei stolz sein, oder?

- Dann ist da die Loyalität der Leute hier mit ihren Soldatinnen und Soldaten, die oftmals weit weg von zuhause für lange Zeit von ihren Familien getrennt sind und in Krisengebieten ihren Job machen (das bedeutet auch, ihr Leben für das „gemeinsame Land“ zu riskieren). „Thank you, thank you“, rufen die Menschen, wenn bei der St. Patty’s Parade wieder so ein dickes Militärfahrzeug vorbeifährt und die Soldatinnen und Soldaten in Uniform und teilweise bewaffnet vorbeimarschieren. Das fand ich am Anfang ja sehr befremdlich. Inzwischen sehe ich diese Geschlossenheit der Amerikaner/innen als eine ihrer großen Stärken, auf die man neidisch werden kann. Und das Verrückte: Viele Leute sind gegen den Irak und Afghanistan-Krieg, aber sie stehen dennoch zu 100 Prozent hinter ihrem militärischen Perosnal. Wie kann das sein? Das geht doch gar nicht gleichzeitig? Für einen deutschen Kopf schwer nachzuvollziehen, aber viele Leute können das tatsächlich gleichzeitig. (Und jetzt bitte nicht direkt sagen, dass das nicht geht 🙂 , denn ja, es geht.)

Und dann noch etwas zu Regeln und Geboten (über die ich mich doch am Anfang hier so aufgeregt habe): Ich muss gestehen, dass ich mittlerweile auch Vitoria, unserem genialen, manchmal etwas sturen Au-pair, unmissverständliche Ansagen in amerikanischer Art aufklebe: „Don’t put our clothing in the drying machine – never, ever, under no circumstances“ – das hängt jetzt an der Trocknertür, nachdem ich zu viele meiner Oberteile an Theo (9) weiterreichen konnte. Vielleicht hilft es ja doch – seitdem ist es gutgegangen (bis jetzt jedenfalls).

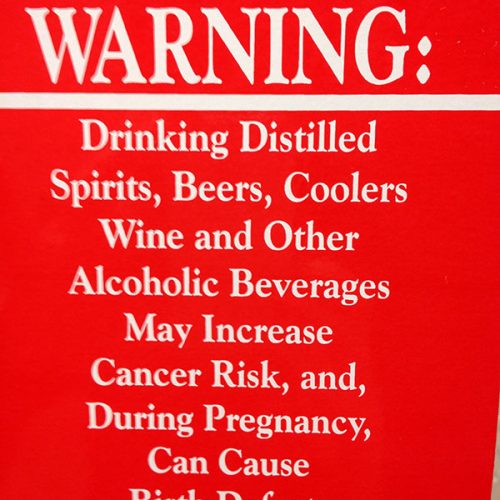

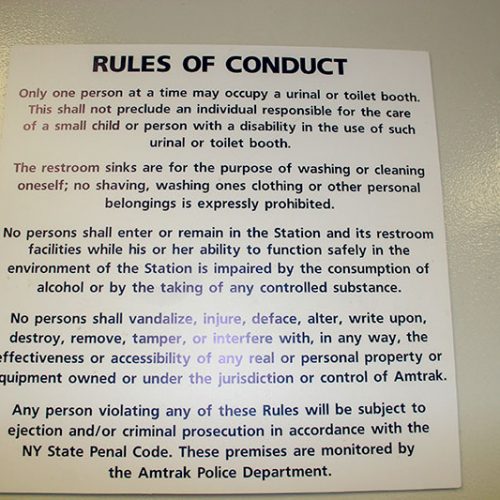

Hier noch einige aktuelle Verbote, die uns an Theos neuer Schule über den Weg gelaufen sind:

Für diejenigen, die noch nicht genug Ge- und Verbotsschilder gesehen haben, hier noch eine kleine Auswahl:

Ist „das Deutsche“ weniger enthusiastisch?

Als letztes noch eine fast beunruhigende Beobachtung: Manchmal habe ich Anzeichen von einer „split personality“ – eine deutsche und eine amerikanische Identität, die davon abhängig ist, welche Sprache ich gerade spreche. Als ich beim Fundraising für den Marathon in Deutschland Geld gesammelt habe, habe ich viele Deutsche „angequatscht“ (logischerweise auf Deutsch) und dabei meinen ganzen „amerikanischen Enthusiasmus“ zusammengenommen. „Hallo, hast du/haben Sie eine Minute Zeit? Ja? Super! Ich wohne gerade mit meiner Familie in Amerika und uns ist aufgefallen, dass Kinder sich dort im Alltag viel weniger bewegen. Viele Familien haben nicht die Möglichkeit, ihren Kindern die teuren Sportkurse zu bezahlen …“ Hört sich doch gar nicht rund an, wirkt holprig und kommt einem kaum über die Lippen. Die Sprüche auf Deutsch fühlten sich schon etwas komisch an, und die Tatsache, dass Geldsammeln nicht gerade positiv belegt ist in Deutschland, hat die Sache nicht erleichtert. Wenn ich dann zu Englisch wechseln musste, weil jemand kein Deutsch verstand, dann war das wie eine Erlösung. Ich fühlte mich direkt viel sicherer und positiver, die Worte kamen mir noch viel enthusiastischer und lockerer über die Lippen, meine Stimme bekam mehr Intonation und wurde „flötiger“, ich war definitiv offener und redegewandter: „Hi, I´m Britta. Do you have a minute? Great … Thanks for your time. Nice meeting you and have a great day.“ Dieser Wandel, der durch den Wechsel ins Englische ausgelöst wurde, hat mich schon nachdenklich gemacht. Bin ich ernster, negativer und weniger kommunikationsbereit, wenn ich Deutsch spreche? Sind diese Einstellungen und Gefühle etwa auch an die Sprache gekoppelt? Oder werden durch die Sprache, die man spricht, auch die Gefühle und Einstellungen „mitaktiviert“, die man in der „Sprechsituation Deutsch/Englisch“ normalerweise hat. Habe ich also, wenn ich Deutsch rede, eine andere Persönlichkeit bzw. „aktiviere“ ich eine andere Einstellung? Spooky …

Aber keine Sorge – ich bin im Deutschen noch unendlich mehr „zuhause“, verstehe einfach so viel mehr, kann mich wesentlich differenzierter und nuancierter ausdrücken. Deutsch ist die „Sprache meines Herzens“ und ich rede immer Deutsch, wenn ich mit den Kindern oder Marc allein bin – alles andere käme mir aufgesetzt vor und würde mich stören (ob die Kinder das auch so sehen?). Dazu noch eine kleine Anekdote: Einige Leute stehen mir hier sehr nahe, und man versteht sich einfach super, weil man in ähnlichen Lebenssituationen steckt oder gleiche Interessen hat. Da ist es mir schon passiert, dass ich mit diesen zwei Frauen auf einmal Deutsch gesprochen habe. Einfach so – einen Moment nicht aufgepasst. Irgendwie wird bei mir im Kopf wohl durch das Gefühl „enge Verbundenheit“ das Deutsche „ausgelöst“, auch wenn der Rest der Situation aus „Englisch sprechen“ besteht.

Wie muss es einem erst gehen, wenn man für richtig viele Jahre hier wohnt? Dann gehen einem diese kulturellen Sachen wahrscheinlich noch viel mehr in Fleisch und Blut über, und die deutschen Angewohnheiten sind einem vielleicht fast fremd?

Aber keine Angst – ich mag die Amerikaner/innen wirklich sehr gern und ich verstehe sie an vielen Stellen inzwischen besser. Aber ich sehe viele Dinge eben immer noch sehr kritisch (ja, ja, immer wieder das Thema Kindererziehung – ganz verrückte Mischung aus ständiger Überwachung und „Hart-Rannehmen“ – und die „Bewegungs(losigkeit) in unserem Alltag).

Das bringt mich dann zu unseren Kindern. Ich muss zugeben, dass ich mich mittlerweile öfter frage, ob sie inzwischen schon ein bisschen „brainwashed“ sind.

Unsere Jungs

Vor neun Monaten war klar, dass noch keiner von ihnen als Amerikaner durchgegangen wäre. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher.

Der Plegde of Allegiance ist jedenfalls kein Thema mehr bei uns – nicht einmal mehr für Theo (ob er ihn jetzt mitmacht oder nicht, weiß ich nicht, aber zumindest regt er sich nicht mehr drüber auf).

Ich bin oft überrascht, welche englischen Wörter Theo (9) und Tim (8) kennen und in welchem Zusammenhang sie sie benutzen, z. B. trustworthiness, vanished, detached, realistic fiction story, hissed. Nur zum Vergleich: Diese Wörter würde ich in der Mittelstufe von vielen Schülerinnen und Schülern nicht aktiv erwarten. Außerdem ist es verrückt, welche Einstellungen und Haltungen sie in einigen Bereichen zeigen – deutlich amerikanisch geprägt. Und die finden an einigen Stellen auch schon ihren Weg in unserer immer noch „deutsches“ Leben zu Hause – da habe ich dann das Gefühl, dass das O-Ton der Lehrer/innen ist.

Manchmal überraschen sie mich auch im Deutschen: Fluchen tut Theo nämlich immer nur auf Deutsch. Mir ist nicht ganz klar, wo er die Schimpfworte überhaupt her hat? Von mir etwa?

Viele Unterhaltungen habe ich übrigens im Auto aufgeschnappt – eine gute Gelegenheit, einfach mal zuzuhören. Die Kids fühlen sich dann ungestört und reden so miteinander, als ob ich gar nicht da wäre (ich bin eben nur die Taxifahrerin 🙂 ).

Vieles ist natürlich auf Englisch.

Was euch bei einem Besuch bei uns vielleicht auffallen würde

Der amerikanische Sauberkeitstick hat weiter um sich gegriffen. Paul (4) und Ole (6) wollen mittlerweile jeden Tag duschen: „I´m full of germs“. Anschließend kämmt sich Ole jeden Tag die Haare streng zur Seite und nach hinten (wie viele Jungs in seiner preschool), Theo und Tim haben einen Pottdeckelschnitt (schrecklich! – ich war´s nicht, Marc war mit ihnen beim Frisör).

Tim und Theo messen und wiegen jetzt öfter in inches, stones, pounds.

Bei den Mahlzeiten bekommt man auch ab und zu „tiefere“ Einblicke: Wenn mal wieder einer der Brüder beim Tischdecken meutert, bemerkt Theo ziemlich trocken: „Fake it till you make it.“ Und wenn es darum geht, was sie essen wollen, erzählt Tim: „We have to make healthy choices.“ Wenn der Nachtisch dann aufgeteilt wird und einer der Jungs nicht zufrieden ist, gibt es sofort den Spruch vom Bruder: „You get what you get and you don´t get upset.“ Alles schon öfter in Schule und preschool gehört – jetzt auch bei uns zuhause.

An Theos Tür hängen nicht mehr nur bilinguale Verbote, sondern inzwischen auch eine Zahl: „Room 19“ – das ist die Nummer seiner Klasse (die Zuordnung eines Kindes zur Klasse erfolgt in der Schule über den „homeroom“ – den müssen wir bei Formularen immer angeben und eben nicht die Klassenlehrerin).

Die vier spielen jetzt öfter „Schule“ miteinander – die kleinen Stühle werden vor die Tafel gerückt, es herrscht betriebsames Schreiben und Rechnen. Theo und Tim machen Aufgaben für Ole, Ole macht Aufgaben für Paul. Das ist insofern bemerkenswert, weil das ihr allererstes Rollenspiel überhaupt ist – und dann ist es „Schule spielen“.

In der echten Schule sind sie mittlerweile total „gedrillt“ – im wöchentlichen Wechsel gibt es hier „fire drill“, „inclement weather drill“ (für Stürme und Tornados), „class shelter drill“ oder „lockdown drill (unsere Jungs nennen das „bad-guy-in-the-building drill“) (Fenster und Türen abschließen, unter dem Tisch sitzen und an der Wand entlang krabbeln). Für sie ist das mittlerweile Routine. Sie werden die Aufregung kaum verstehen, wenn demnächst in ihrer Schule in Deutschland der jährliche Feueralarm durchgeführt wird …

Und wenn jemand ein Foto machen will, dann bringen sich vor allem Paul und Ole bereitwillig in Pose und machen brav „cheese“. Ganz so professionell wie die Amerikaner/innen sind sie allerdings noch nicht, denn Pauls Grinsen wirkt nicht ganz natürlich dabei. Die Amis sind dagegen meist echte Profis – ob Lehrerin, Santa Claus oder sonst wer – alle sind sofort bereit für ein Foto, kein Zieren, sondern fröhliches Lachen und los geht´s.

Ole (6 Jahre)

Ole hat sich mittlerweile gut eingewöhnt und geht gern zur preschool. Er ist seit September ein „kindergartener“ und bleibt bis 15 Uhr dort. Ole liebt „Pajama Days“ und würde am liebsten jede Woche mindestens einen davon haben. Außerdem sammelt er Pokale und hat sie direkt am Eingang seines Zimmers auf einem Regal aufgereiht (ähnlich wie die Highschools in Morristown, die in der Eingangshalle verglaste Schaukästen haben).

Oles Englisch ist inzwischen viel komplexer, und auch grammatikalisch stimmt schon eine ganze Menge: „Vitoria, leave us alone, we are happily playing.“

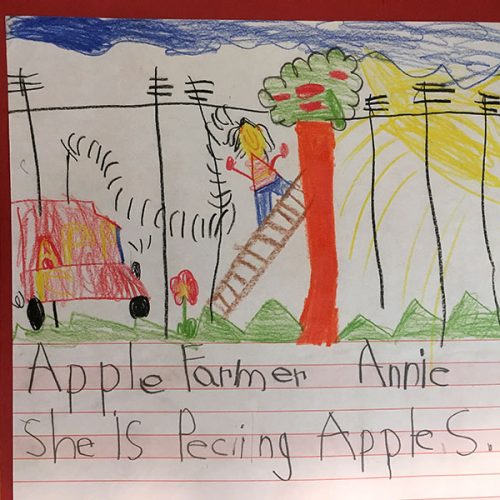

Vor allem auf seinen Bildern sieht man, dass er ganz genau hinschaut und Details sieht, auf die ich gar nicht achte. In seinen picturestories (Bilder mit Geschichten) malt er den Mädchen immer dicke Schleifen ins Haar (wie sie viele Mädchen und Frauen hier tatsächlich tragen), auf seiner „Aunt Annie´s Apples“-Zeichnung sind die oberirdischen Stromleitungen zu sehen, und auf seinem Weihnachtsbild reisen Santa Claus und Mary samt Baby gemeinsam zum Nordpol.

Beim Händewaschen hat er sich angewöhnt, sowohl beim Einseifen als auch beim Abwaschen jeweils das gesamte ABC herunterzusingen. Drei Fliegen mit einer Klappe: Es macht Spaß, man übt das ABC und die Hände sind danach wirklich sauber.

Paul (4 Jahre)

Abgesehen vom Level seiner englischen Sprache ist Paul ein ziemlich vollwertiges amerikanisches Montessori-preschool-Kind. Zum einen kommentiert er vieles mit amerikanischen Floskeln, zum anderen ist er „brainwashed“, was seine Vorliebe für Buchstaben und Zahlen angeht.

Paul kennt inzwischen mehr englische Kinderlieder als deutsche. Er liebt es, sie zum Besten zu geben: „The Ants go Marching …“ oder „Old McDonald had a Farm …“ Ansonsten redet er mit mir mehr Deutsch als Englisch. Er leitet seine Geschichten oft ein mit „You know what?!“ oder mit „Weißt du, was passiert ist? You won´t believe it!“ Wenn ihn etwas überrascht, dann sagt er: „Mom, what is this, the hack?“ oder „My goodness!“. Und wenn etwas geklappt hat, obwohl es schwierig war, dann singt er: „Here we go.“

Wenn er etwas machen möchte, wozu ich eigentlich Nein gesagt habe (z. B. morgens in die Badewanne steigen), dann flötet er: „Come on, Mom, let´s do it“ und grinst mich dabei an.

Er hat inzwischen einen „full day“ in der preschool (also bis nachmittags) und geht darin voll auf. Er redet zwar immer noch nicht viel mit den anderen Kindern, aber steht unheimlich auf das „akademische“ Angebot. Nachmittags um 15 Uhr kann ich ihn nur mit Protest von seinen „multiplication chains“ wegreißen. Der Hammer: Er rechnet da wirklich über das kleine Einmaleins hinaus und sortiert die Zahlen von 1 bis 100 auf seinem „a hundred board“. Er erzählt stolz: „Ich kann jetzt bis ten hundred zählen“ – und dann legt er los „one, two, free, five … vierdieone, vierdiedzwei … siebzig eins, siebzig zwei … a hundred (breites Grinsen), a hundred and one …“ Manchmal zählt er über 30 Minuten am Stück (müssen wir uns da Sorgen machen?). Und wehe, jemand unterbricht ihn. Dann fängt er wieder von vorne an. Bis er bei „zillion“ ankommt“ (Was ist das für eine Zahl ??? 🙂 ).

Außerdem ist er seit ein paar Monaten voll auf dem „Buchstabentrip“. Sein kleiner Kopf scheint richtig scharf auf Buchstaben zu sein – die Aufschriften, egal ob in der Werbung, auf Schildern oder T-Shirts werden buchstabiert. Er kennt jetzt für jeden Buchstaben passende Wörter und singt Lieder dazu „A is for apple …, L is for lizard, P is for Paul, …x is for x-ray, z is for zipper“, und er sagt das Alphabet flüssig rückwärts auf (könnt ihr das im Deutschen? Ich nicht!). Inzwischen will er seine gemalten Bilder beschriften („Mama, wie schreibt man „Himmel“?).

Die Anfangsbuchstaben erkennt er meist allein, und dann schreibt er mit, während ich das Wort buchstabiere. Er schnappt sich die sightword-Karten von Tim und schreibt sie ab: „Ich muss concentrating eyes, damit ich keine Buchstaben überskippe.“ Wenn er Wörter liest (einfache sightwords von Tim) oder wenn er spricht, dann wiederholt er den Anfangslaut meist zweimal, bevor er das Wort ganz ausspricht: „P-P-paint, B-B-ball, O-O-orange.“ Und als Zeitvertreib im Auto oder beim Arzt im Wartezimmer spielen die Kids jetzt öfter ein Spiel: „What begins with the letter T?“ Paul weiß dann sogar zwei bis drei Wörter pro Buchstabe – ich dagegen bin froh, wenn mir wenigstens eins einfällt!

Ein Gutes hat der Buchstabenwahn auf jeden Fall – wenn beim Autofahren Krawall zwischen den Kindern ist, dann braucht man vorne nur das „ABC“-Lied anzustimmen, und schon fallen alle mit ein (und vergessen, sich weiter zu streiten). Und wenn das Lied vorbei ist, dann flötet Paul mit seiner amerikanisch-fröhlichen Singsang-Stimme: „Let’s do it again!“ – und dann fangen sie alle noch mal von vorn an …

Und wenn wir morgens zu dritt auf dem Weg zur preschool sind und Rihanna mit ihrem aktuellen Hit im Radio ist, dann stimmen Ole und Paul beim Refrain lautstark mit glockenheller Stimme ein: „Come on come on come on , I like it like it, S S S and M M M, S S S and M M M.“ Wow – gut, dass uns niemand hören kann …

Umgangsformen und Disziplin der Kinder

Alle Jungs haben deutlich bessere Manieren als noch vor ein paar Monaten. Ole und Paul halten mir öfter mal die Tür auf („Mom, I´m the door holder“) und lassen mir den Vortritt („Mom, I´m the caboose“, wörtlich: „der letzte Waggon“). Paul sagt ganz höflich „Excuse me“, wenn jemand in seinem Weg steht (obwohl er, wenn es ihm zu lange dauert, dann doch einfach drauf los drängelt). Und wenn jemand niest, dann sagen sie „Bless you“.

Wenn Paul mit seiner Gruppe aus dem Raum der preschool geht, dann spricht er im Chor mit allen mit: „My hands are by my side. I’m standing straight and tall.

Eyes ahead, mouth is closed, I am ready for the hall.“ Und dann erst geht es leise los.

Und von Theo bekam ich zuletzt einen Entschuldigungsbrief: „Hello Mom, I´m sorry I yelled at you. I want to apologize. Can you please let me hear Harry Potter and bake a cookie cake/cookies only bigger? Theo.“

Von der Disziplin in der Schule sehe ich ja leider nicht so viel, aber ich weiß, dass sie „single file“ an einer Wand entlanggehen, ohne zu reden. Theo und Tim benutzen Höflichkeitsfloskeln sogar schon mit Untertönen oder ironisch, bleiben dabei aber saufreundlich, wenn auch sehr bestimmt. So sagt Tim zu Theo, als dieser ihm von seinem tollen sleepover beim Freund erzählt: „Oh, thanks for sharing“. „Sharing“ ist hier eins der buzzwords – gemeint ist, sich jemandem mitzuteilen.

Und Theo zischt seine Brüder im Auto an: „Excuse me, I´m trying to read here.“

Und wenn ich mich mal wieder aufrege, dann höre ich von allen Seiten: „SMILE, Mom.“ Das haben die Trainerinnen und Trainer allerdings auch immer beim Marathontraining gesagt, wenn wir nicht mehr so frisch aussahen …

Fotoserie zum Thema „lines“ – Warten ins Schlangen

Theo (9 Jahre)

Theo ist ganz schön anstrengend zu Hause – „prepubescent“, also vorpubertär.

Von sich selbst sagt er: „I’m a nerd.“ (Sonderling, Streber …). Wie er das jetzt genau meint, weiß ich nicht – noch nicht mal, ob das hier nicht langsam in Mode kommt, ein „nerd“ zu sein.

Wenn man in seine Hefte schaut, findet man einige ziemlich amerikanisch klingende Konzepte. In einer seiner Hausaufgaben soll er vier Dinge aufschreiben, die er für absolut wichtig hält. Seine Antwort ist: „Trustworthy, respect, reward, Tim“ (Vertrauenswürdigkeit, Respekt, Belohnung, Tim (Bruder)). Als er seinen Kommentarbrief zu seinem Zeugnis schreibt, nimmt er auch Bezug auf den „character code“ seiner Schule. Er schreibt (O-Ton): „This paragraph will be about my character. Now I can concentrate on effort better than I could in the 3rd grade. I’m really great at friendship, e.g. Mikka, Max, Sandor, Samuel. I need to work on my books. My goal is to manage good choices.” Klingt doch ziemlich amerikanisch, finde ich? So etwas würde man doch niemals von einem Viertklässler in Deutschland erwarten, oder? Dieser Spruch mit den „choices” wird hier auch von den Müttern sehr häufig ihren Kindern gegenüber gebraucht: „We have to make healthy choices“ (wenn die Kinder z. B. am Süßwarenregal im Laden quengeln und statt Schokolade Bananen in den Wagen wandern).

Tim (8 Jahre)

Tim wurde diesen Monat eine besondere Ehre zuteil. Für den gesamten Januar war er „safety patrol“ in seiner Schule. Nach Schulschluss stand er mit seiner neongelben Schärpe auf seinem Posten im Flur und musste darauf achten, dass sich alle Kinder an die Schulregeln halten, z. B. nicht laufen. Ich war nicht begeistert davon, weil wir so noch mehr Stress hatten, Theo danach pünktlich abzuholen, aber nach diesem Anschreiben seiner Schulleiterin konnte man ja kaum ablehnen, oder?

„Dear Tim, Congratulations! You have been recommended by your teacher to serve as a Safety Patrol for the month of January. Your teacher and I are very proud of you. You should feel honored.“

Tim musste unterschreiben, was er alles machen wird (z. B. „I will set an example for others and follow the school rules“, „I will serve with pride“) und dass er versteht, was passiert, wenn er gegen Regeln verstößt: „I will receive a written violation for breaking minor school rules. I will be suspended from my patrol duties for one week after three violations, or after violating a serious school rule such as fighting.“

Tim hat es übrigens ohne Verwarnung und Suspendierung geschafft, seinen Job mit Ehre und Anstand zu machen; er ermahnte die Kinder, die stürmisch aus der Schule raus wollten: „No running!“. So weit ist es mit uns schon gekommen – jetzt sind wir schon Teil des Systems, an dem wir uns zu Beginn so gestoßen haben, von wegen „Nicht-Rennen-Regel“ …

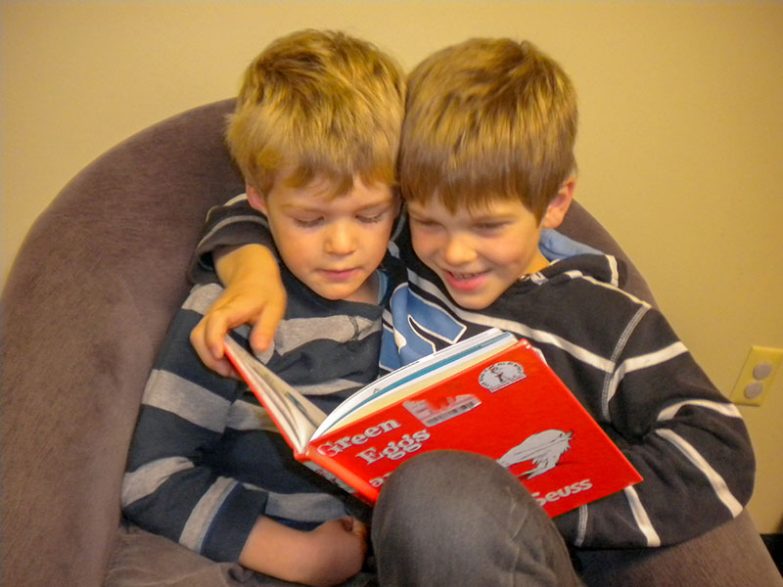

Ansonsten spricht Tim inzwischen so schnell Englisch, dass ich öfter mal nachfragen muss. Er singt Weihnachtslieder im Restaurant mit, die ich selber noch nie gehört habe: „I know them from school.“ Er weiß, was Hanukkah ist: „Das mit den sieben candles.“ Und er wundert sich auch nicht mehr darüber, dass sein Freund Deepak nicht Weihnachten feiert, da er den hinduistischen Glauben hat. Mit dem Englischlesen geht es endlich voran – gerade liest er „Dr. Seuss: Green eggs with ham“ – ein Kinderklassiker. Seine Reaktion, wenn er erstaunt ist: „Seriously?“

Er isst inzwischen jeden Tag in der Cafeteria Junkfood, und er hat sich eine total verkrampfte Stifthaltung angewöhnt (wie so viele Leute hier, egal ob Ärztin/Arzt, waiter oder sonst wer – sieht aus wie eine geballte Faust, wo irgendwo ein Stift durchgeschoben ist). Aber eins ist für ihn klar: „I don’t want to be a taddletail“ (so etwas wie „Petze“). Zuletzt hat er sich beschwert, dass er noch nicht „artist of the month“ war (hier gibt es ja jede Menge Auszeichnungen in der Schule, z. B. auch „pupil of the month“, „star student“ usw.).

Theo und Tim im Dschungel von Anti-Bullying Gesetzen, amerikanischer Prüderie, gesellschaftsfähigem Fluchen, PC movement und der Vorliebe der Amerikanerinnen und Amerikaner für kryptische Abkürzungen.

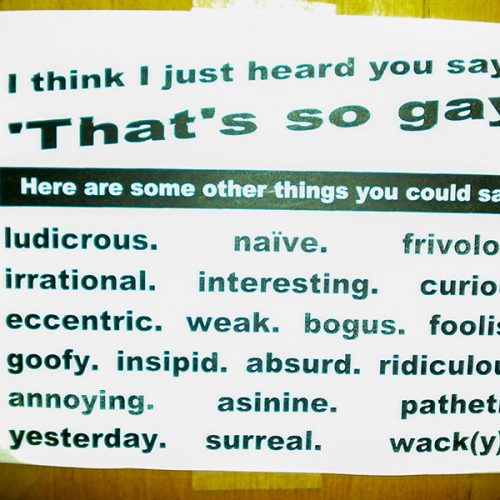

In Amerika muss man aufpassen, was man sagt – viel mehr als das in Deutschland der Fall ist. Das klingt jetzt vielleicht überraschend, weil doch die „freedom of speech“ ein hochgeschätztes demokratisches Recht hier ist (erster Anhang der US-Verfassung). Aber generell ist Vorsicht angesagt: Einige Themen sind tabu, wie z. B. Politik, Religion und alles, was mit Sexualität zu tun hat.

Auch was einzelne Wörter angeht, muss man aufpassen. Manche Wörter sind mittlerweile ein No-Go, weil sie bestimmte Menschen oder Menschengruppen diskriminieren (was mir absolut einleuchtet). Eins der plakativsten Beispiele: Das Wort „negro“ war noch in den 60er Jahren ein gängiges Wort zur Bezeichnung von Menschen mit dunkler Hausfarbe, heute sagt man weitgehend „African-Americans“ (was aber auch wieder einige nicht gut finden). Gleiches gilt z. B. für die „Indians“, die noch in einigen englischsprachigen Schulbüchern an deutschen Schulen herumgeistern. Die werden politisch korrekt als „native Americans“ bezeichnet, wobei sie selbst teilweise den Begriff der „native people“ vorziehen. Bei Wörtern wie „race“ wird das Ganze dann noch komplexer, weil allein die Aufteilung der Menschen in so etwas wie Menschen-„Rassen“ mittlerweile widerlegt ist (genetisch-biologisch zumindest), gesellschaftlich aber immer noch eine Rolle spielt. Mein erster Fauxpas passierte mir hier in unserer allerersten Woche in der Schule, wo ich beim Pick-up etwas von „mother tongue“ (Muttersprache) erzählt habe. Die Lehrerin machte große Augen und flüsterte mir zu: „You mean ›native language‹“ (so wird der Vater nicht diskriminiert). Peinlich.

Wie schwierig es manchmal ist, eine Situation oder einen Sachverhalt zu beschreiben, ohne in den Verdacht zu geraten, abwertend über jemanden zu sprechen, haben inzwischen auch unsere Kinder bemerkt bzw. ihre kleinen Köpfe haben das für sich, so gut es geht sortiert.

| Hier nun eine Unterhaltung von Theo (9) und Tim (8) nach der Karatestunde, die ihr Bewusstsein in diesem Dickicht anschaulich widerspiegelt:

Tim: „There was an African-American guy. He was really nice. He gave me his gloves. They were stinking.“ |

Ist es noch erlaubt zu sagen, dass die Handschuhe eines anderen Kindes, das nun zufällig eine dunkle Hautfarbe hat, gestunken haben? Oder hätte Tim „politisch korrekter“ ein anderes Merkmal des Jungen beschreiben sollen? Von den Klamotten lässt sich beim Judo nichts sagen, da alle das Gleiche anhaben, also vielleicht „der Junge mit den schwarzen Haaren“ oder „der Junge, gegen den ich am Anfang gekämpft habe“? Es ist manchmal ganz schön schwierig. Das soll nicht heißen, dass ich die Diskussionen um Bezeichnungen für Menschen nicht für wichtig halte – ganz im Gegenteil. Es zeigt sich nur im Alltag, dass es mit einigen neuen Wörtern nicht immer getan ist, und man manchmal etwas sprachlos da steht. Und mich hat es aus den Socken gehauen, wie sehr die Kinder die Brisanz in dieser kurzen Zeit schon verinnerlicht haben (zumindest Theo), ohne dass wir zuhause darüber explizit gesprochen hätten.

Hier einige Beispiele für politisch korrekte Begriffe, die wir im Alltag benutzen: Also im Dezember gibt es hier „winter break“ und keine „Christmas break“, manchmal heißt der „Christmas tree“ auch „holiday tree“. „Lernbehinderungen“ werden hier als „learning difficulties“ oder sogar „learning differences“ bezeichnet; es gibt keine blinden Mensch mehr, sondern „visually impaired people“. Und aus „policeman“ oder „policewoman“ ist ein geschlechtsneutraler „police officer“ geworden.

Zum Abschluss dieses Abschnitts nun noch ein „Diskriminierungsfall“, über den die Leute hier wohlwollend hinwegsehen.

Wisst ihr wie „Matheaufgaben“ hier in der Schule heißen? – Die heißen tatsächlich „maths problems“ – also, wenn das mal fair ist?!? 😉

Sind Amis prüde? Ja!

Über die Prüderie der Leute habe ich ja schon geschrieben. Sie reicht sogar bis in die Sprache. Tim (8) passt sich an: „Are they [k, e, ɪ] [a, ɪ][es] [es] [a, ɪ] [en] [d, ɜ, i, ː] („kissing“ buchstabiert) fragt er mich, als wir an einem küssenden Pärchen vorbeigehen, und ich verstehe nur Bahnhof. Und damit hat er sich schon eine weit verbreitete Eigenart angeeignet: Die Amis lieben Akronyme, vor allem auch bei Dingen, die in die Kategorie „unaussprechlich“ gehören. Es wird abgekürzt, buchstabiert oder sonst irgendwie verkleidet und ist damit wieder okay in der Öffentlichkeit. Den Trick verstehe ich bis heute nicht so ganz. Das ist ganz schön kryptisch, wenn man das nicht kennt. Oder wüsstet ihr, was das heißt: „I know an awsome [ə, ʊ] [b, i, ː] [d, ɜ, i, ː] [w, a, ɪ] [en.]Hier redet niemand von Frauenärztin oder –arzt, sondern vom OB GYN – wohlgemerkt schön buchstabiert.

Das böse F-word

Gleiches Prinzip beim Fluchen. Das ist hier wirklich nicht angesagt und wird bei Kindern mit aller Härte und Konsequenz geahndet. Wer flucht, kommt sofort in die unterste Schublade (so kommt es mir jedenfalls vor). Als mir zuletzt beim Schulkonzert im Publikum ein „Shit“ über die Lippen kam, haben sich die Leute nichts anmerken lassen, aber meine Expat-Freundin aus Finnland hat sich sofort total darüber amüsiert. Alleine wäre mir das gar nicht aufgefallen …

Noch viel schlimmer ist das „F-word“. Inzwischen bringt es die Mütter schon in seiner abgespeckten Form in Rage. Ich habe die aufgeregte Diskussion einiger moms beim Pick-up anhören dürfen, die wirklich aufgebracht waren und sich unglaublich darüber ereifern konnten, dass ein anderer Junge: „Oh, F – you“ zu einem anderen Kind in der Schule gesagt hatte. Und dann höre ich Tim zuletzt nach der Schule: „This is so „effing“ cool.“ (F-ing = fucking). Er meint das positiv, also wirklich richtig super.

Theo und Tim streiten sich dann im Auto darüber, ob es okay ist, „eff off“ (Kurzform von „fuck off“) zu jemandem zu sagen. „That´s inappropriate“ („das ist unangemessen“) ist übrigens einer ihrer Lieblingssprüche geworden, mit dem sie teilweise auch mein Verhalten kommentieren.

Für Musikbands gilt: Wer den Buchstabiertrick nicht anwendet und die Worte tatsächlich beim Namen nennt, somit dann also „language“ in seiner Musik hat, wird im Radio zensiert (zumindest im public radio) – die Worte werden einfach „weggeschnitten“, ohne „gepiepst“ zu werden. Der arme Eminem hört sich bei einigen Liedern so an, als ob er gleich ersticken würde 🙂 .

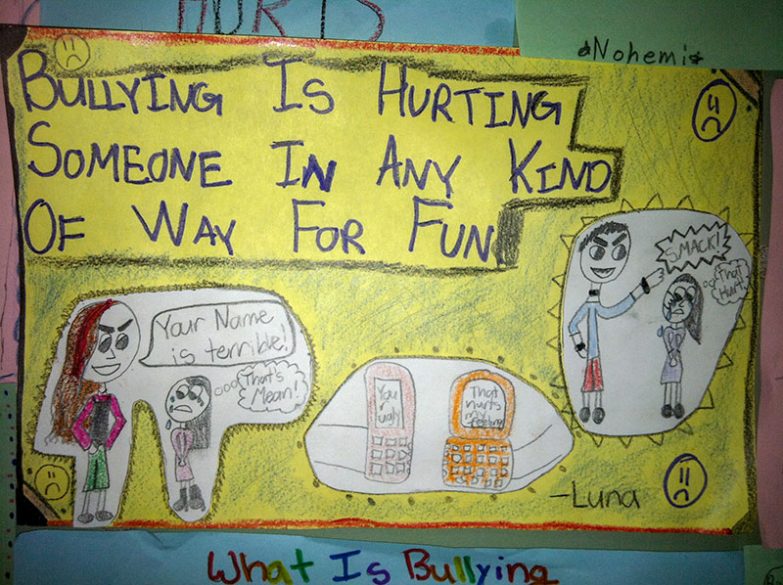

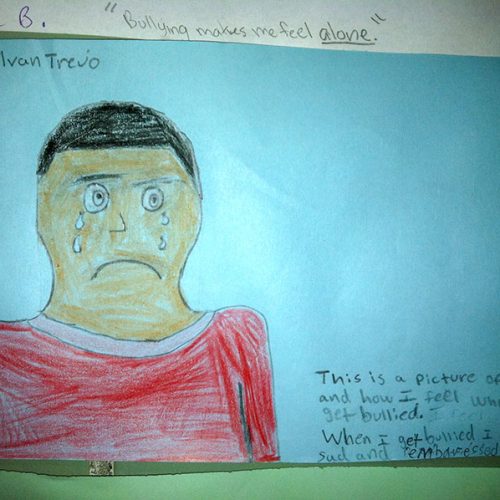

Anti-Bullying hat höchste Priorität

Die Kinder werden in der Schule seit einem halben Jahr jede Woche im Bereich bullying (Mobben) geschult. Es geht zuerst mal darum zu klären, was denn bullying überhaupt ist (im Gegensatz zu gewöhnlichen Streitigkeiten). Sie lernen die Unterschiede zwischen „Spaß haben“ und „Sich über jemanden lustig machen“ (having fun vs making fun). Weiter geht es mit den verschiedenen Aspekten, die zum bullying dazugehören, wie z. B. Kontrolle, Macht, Erniedrigungen (bullying concept web – als Spinnennetz gemalt). Tim hat mir zuletzt dann auch die Rolle der „bystander“ beim Mobben erklärt und den Spruch von Martin Luther King zitiert: „We will not remember the words of our enemies but the silence of our friends“. Ob irgendein 8-Jähriger in Deutschland sich über solche Sachen Gedanken macht?

An vielen Wänden hängt hier auch die klare Ansage: „If you don’t have anything nice to say, don’t say anything at all.“ Ganz ehrlich – davon könnten wir uns in Deutschland auch mal eine dicke Scheibe abschneiden und durch Aufklärung und Sensibilisierung der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler das Leben von vielen Kindern, denen so etwas widerfährt, endlich erträglich machen!

Wir sind also schon ein bisschen amerikanisch …

Also, wir alle haben definitiv mit der Zeit immer mehr von den Amerikaner/innen übernommen. Als wir vor einigen Woche zusammen mit Oles zusammengeflickter Hand vom Faster Urgent Care-Praxis zurückkamen, haben mich meine Jungs überrascht: Alle setzten sich ruhig an den Abendbrottisch. Ole sagte dann absolut majestätisch und huldvoll: „You may ask questions now.“ Und Paul und Tim hoben ihre Hände und fragten nacheinander alles, was sie über die Nähaktion beim Arzt wissen wollten. Sind das noch meine Kinder? 🙂

… aber auch noch deutsch

Aber auch, wenn wir jetzt etliche amerikanische Dinge übernommen und uns angeeignet haben, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht an einigen Stellen einfach noch sehr „deutsch“ sind und es auch bleiben werden (zumindest Marc und ich). Wenn ich hier z. B. die boy scouts (Pfadfinder in Theos Alter) in ihren Uniformen mit Abzeichen, im Gleichschritt, fahnenschwenkend und Marschlieder schmetternd über die Wiese vor Theos Schule marschieren sehe, fühle ich mich sofort unbehaglich, und es kommen Bilder von der Hitlerjugend hoch. Das ist ein No-Go für unsere Jungs, auch wenn es für viele amerikanische Mütter vollkommen harmlos ist, sie daneben stehen, ihre Kinder anfeuern und dann am Ende mit einem „good job“ loben.

Bei aller Anpassung gibt es zumindest für Marc und mich klare Grenzen. Und auch für die Jungs gilt, dass sie trotz allem „show and tell“ (Lieblingsgegenstand mit zur Schule bringen und etwas dazu erzählen), „excuse me, please“ und „zip it, lock it, put it in your pocket“ (Standardspruch der Lehrkräfte, wenn die Kinder zu laut werden) doch auch „unsere“ Kinder sind. Wenn wir beim Spazierengehen auf einen langen, gut einsehbaren Weg kommen, dann laufen alle spontan und freudig drauf los. Und wenn ich bei der deutschen Metzgerei war, dann spricht sich das schnell rum im Haus, und sie kommen abends begeistert zum Tisch gelaufen: „Wir haben deutsche Schinkenwurst!“ Das ist dann wie ein kleines Fest. Und immer noch sagt Ole jeden Abend zu Marc: „Ich will zurück nach Deutschland!“ Und fragt dann: „Wie viele Tage noch“?