Als ein absolutes Highlight erlebe ich die „bunte“ Mischung von Menschen, die hier zusammenleben und gemeinsam die amerikanische Gesellschaft bilden – jedenfalls bei uns in Morristown.

Deutsch, Amerikanisch, Russisch, Finnisch und mehr

Theo (8) geht zu einer öffentlichen Grundschule hier in Morristown. Mit einigen Klassenkameraden ist er näher befreundet: Eric ist halb Deutscher, halb Amerikaner. Theo und Eric kommen gut miteinander aus. Sein Freund Samuel ist aus Russland adoptiert, lebt jetzt in einer jüdischen Familie und feiert eben kein Weihnachten, sondern Hanukkah. Rachel ist ebenfalls Jüdin und geht jeden Sonntag in die „Hebrew School“. Ansonsten kennt Theo noch vom letzten Schuljahr Mikka, einen Finnen, und Max, einen deutschen Jungen. Das sind seine beiden besten Freunde hier. Dazu kommen noch einige Kinder mit hispanischen Eltern und einige junge Afro-Amerikaner/innen. Das Klassenfoto, das Theo dieses Schuljahr mit nach Hause gebracht hat, ist daher richtig „bunt“.

Vom Schmelztiegel zur Salatschüssel

Wie ihr wisst, sind die USA ein Einwanderungsland und die Gesellschaft besteht aus Leuten ganz verschiedener Herkunft, Religion, Hautfarbe, Sprache und kultureller Tradition. Etwa 61 Prozent der Bevölkerung sind im Moment weiß, 18 Prozent lateinamerikanisch, 13 Prozent afroamerikanisch, 6 Prozent asiatisch und 1 Prozent indigen (also Native Americans oder Native People). Viele von ihnen können einem ganz genau Auskunft geben, wann und woher Vater und Mutter, Großtante oder Urgroßvater nach Amerika gekommen sind. Eine meiner Schülerinnen an der deutschen Schule erzählte mir, dass einer ihrer Vorfahren im Jahr 1776 die Declaration of Independence mitunterschrieben habe. Wer weiß – vielleicht stimmt das sogar….

Aus meinem Englisch-Oberstufenunterricht kenne ich nur allzu gut die beiden Metaphern, die für die amerikanische Bevölkerung benutzt wurden bzw. werden.

Früher wurde das Bild des Schmelztiegels (melting pot) benutzt, der die Idee veranschaulichte, dass es zu einer Assimilierung und Integration von Einwander/innen in die Kultur des Landes kommt und dass sich die verschiedenen Kulturen und Werte zu einer neuen, gemeinsamen nationalen Kultur vermischen – analog der Verschmelzung von verschiedenen Metallen in einem Schmelztiegel. Nach diesem Verschmelzungsprozess kommen dann frischgebackene Amerikaner/innen heraus, die sich angepasst und nur wenige bis keine Merkmale ihrer ursprünglichen Kultur behalten haben (analog der völlig neuen Metalllegierung, in der die ursprünglichen Merkmale der Komponenten nicht mehr erkennbar sind). Aber diese Metapher war bald nicht mehr haltbar, denn sie passte nicht länger.

Die Idee der vollständigen Integration von Zugezogenen änderte sich in den 70er Jahren. Seitdem gibt es das Bild der amerikanischen Gesellschaft als eine Salatschüssel (salad bowl): Sie illustriert die Vorstellung, dass die verschiedenen Menschen ihre Kultur und ethnische Identität behalten und somit ihre Herkunft als solche erkennbar bleibt (aha, das ist ein Stück Tomate, hier ein Salatblatt, das ist eine Möhre, ein Gurkenstück usw.). Aber gleichzeitig bereichern sie sich gegenseitig und bilden etwas Gemeinsames und Neues (eben einen Salat, der durch die verschiedenen Zutaten schmackhaft wird). Das ist die Idee des Multikulturalismus, der auch manchmal mit einem Mosaik verglichen wird.

Meine ersten Aha-Erlebnisse

Man merkt hier sehr eindrucksvoll, dass man sich im Alltag unbewusst blitzschnell ein Bild von Leuten macht und sie in eine bestimmte Schublade packt. Mir ist es jetzt schon oft passiert, dass diese Schablone nicht passte und ich meine Vorstellung ganz schnell wieder revidieren musste.

Nach fast eineinhalb Jahren bin ich vorsichtiger geworden und erwarte schon eher etwas Unerwartetes.

- Da ist zum Beispiel die Schulleiterin von Theo, Mrs. Bell, die ich bei der Einführungsveranstaltung zu Beginn dieses Schuljahres als „typische“ Amerikanerin erlebte (z. B. breiter amerikanischer Akzent, freundliche Begrüßung, entschlossen in Bezug auf Regeln und deren Einhaltung). Als wir sie kurze Zeit später in Theos ESL-Klasse (Englisch as a second language) sahen, in der wir neben vielen Hispanics sitzen, übersetzte sie dann mal eben alles auf Spanisch. Da war ich ganz schön platt. Später habe ich erfahren, dass sie auch noch Deutsch kann, weil sie mit einem Deutschen verheiratet ist.

- Dann ist da einer meiner Deutschschüler, der natürlich perfekt Englisch und ebenso muttersprachlich Deutsch spricht, obwohl er noch nie in Deutschland gelebt hat. Da holt ihn die Mutter nach dem Unterricht ab und die beiden reden auf Französisch weiter. Mich haut’s komplett um!

- Oder unser asiatisch aussehender Stadtführer in Washington, der „breites“ Amerikanisch sprach: Als Marc und ich uns während der Führung auf Deutsch miteinander unterhielten, mischte er sich auf einmal mit perfektem, akzentfreiem Deutsch in unser Gespräch ein. Ich war total überrascht, und er erklärte uns dann, dass er in München aufgewachsen sei und eine deutsche Mutter sowie einen amerikanischen Vater habe. Mein praktischer Tipp an dieser Stelle: Lieber nicht auf Deutsch über andere sprechen (auch wenn die Amerikanisch reden), das kann schnell nach hinten losgehen …

- Banktermin mit Vitoria (unserem brasilianischen Au-pair) zur Eröffnung eines Kontos. Der Bankangestelle ist nett, erklärt ganz langsam, aber Vitoria versteht nicht alles. Als er ihren Pass scannt, erklärt er sich spontan bereit, das Ganze gerne auf Portugiesisch zu erklären. Na super – Vitoria ist happy, ich verstehe ab da nur noch Bahnhof und werde nicht weiter zum Unterstützen gebraucht.

- Ein Klassenkamerad von Tim (7) erzählt mir bei einem Schulausflug im Plauderton: „You know, I’m three quarters German. My Mum is a quarter German, and German is my second highest part apart from Native American.“ Und dann sagt er stolz die Wörter, die er auf Deutsch kann: „Danke, ja, nein, aber, bitte, gerne.“ (Irgendetwas stimmte mit seiner Rechnung zwar nicht, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert).

- Viele Lehrerinnen unserer Schule haben italienische Namen, das Gleiche gilt für einige von Oles (4) Therapeutinnen, von denen eine allerdings irisch ist.

- Tims Fußballtrainer letztes Jahr war zwar Amerikaner, aber eben auch Spanier. Bei der Fußball WM 2010 war er ganz klar für Spanien, hat er uns gesagt.

- Tim hat einen Freund, Deepak, den er noch vom letzten Schuljahr kennt. Depaaks Eltern sind beide mit Mitte Zwanzig in die USA gekommen. Ihre drei Kinder sind hier geboren. Als ich Deepak frage, ob er Inder oder Pakistani sei, zuckt er nur mit den Achseln. „Keine Ahnung.“ Da klärt Tim mich auf: „Mama, Deepak ist Amerikaner!“ So einfach ist das. Und damit hat Tim sogar den Nagel auf den Kopf getroffen, denn wer in den USA geboren ist, ist waschechte/r Amerikaner/in (ohne Einschränkung oder Auflagen, einfach durch Geburtsort-Prinzip „jus soli“) – so etwas gibt es in keinem europäischen Staat. Deepak und Tim interessieren sich aber nicht weiter dafür, sondern bestaunen gegenseitig ihre Zahnlücken.

Embracing diversity: Offenheit und Neugierde mit Respekt für das Andersartige

Was mich hier bei uns in Morristown beeindruckt, ist die Einstellung der Menschen, diese Vielfalt zu „umarmen“ und sie auf positive Weise in ihr Leben zu integrieren. Entsprechend sind die Umgangsformen der Menschen untereinander und miteinander.

- „Where do you come from?“

Ich habe in „Kennenlernsituationen“ noch nie das Gefühl gehabt, dass die Leute mir mit Skepsis begegnen. Im Gegenteil, viele Leute („bunt“ gemischt) fragen eher neugierig nach, wenn sie meinen Akzent bemerken. Eine Frau, die in der Bäckerei neben mir wartete, fragte mich: „Where does your lovely accent come from?“

Dann fragte sie, warum wir hier seien, seit wann, wie es uns gefiele und woher genau wir in Deutschland kämen – solche Gespräche laufen mal eben nebenbei beim Einkaufen. Und wenn die Leute schon einmal in Deutschland gewesen sind, erzählen sie dann, was sie erlebt und gesehen haben – oft positive Dinge oder eben für sie Erstaunliches, ob beim Urlaub oder bei der Armee. Bisher hat mich noch niemand als „foreigner“ bezeichnet – das Wort habe ich kein einziges Mal gehört. Es ist fast so, als ob es das hier im Vokabular gar nicht gäbe. Ich muss natürlich sagen, dass das meine Erfahrungen als weiße Person sind. Ob es anders wäre, wenn ich anders aussähe, kann ich natürlich nicht sagen. - Sprachvielfalt

In Morristown hört man sehr viele verschiedene Sprachen – allen voran natürlich Englisch und Spanisch – aber auch viele andere (europäische) Sprachen.

Die meisten deutschen Expats sprechen ausschließlich Deutsch in der Familie, während in amerikanischen Familien, in denen der Vater oder die Mutter eine andere Muttersprache hat, auch die zweite Sprache aktiv benutzt wird – selbst wenn alle Familienmitglieder fließend Englisch sprechen.Und wenn die Leute nicht wissen, was man da redet, dann fragen sie nach: Für mich sehr einprägsam war eine Begegnung mit einer orthodoxen Jüdin im Zoo, die Jiddisch mit ihrer Familie sprach. Sie drehte sich plötzlich zu uns um und wollte wissen, was das denn für eine Sprache sei, die wir sprechen. Vielleicht hat sie uns ja sogar verstanden, denn Jiddisch und Deutsch sind sich an einigen Stellen ähnlich – jedenfalls habe ich einige Brocken von dem, was sie mit ihrer Familie sprach, verstanden.

- Kultureller Austausch in der preschool

Alle Eltern in der preschool sind ausdrücklich eingeladen, die Feste und Traditionen ihrer Heimatländer und Religionen in der Gruppe ihrer Kinder vorzustellen und dann mit kleinen Basteleien, „kindertauglichen“ Ritualen (z. B. Tänzen) und traditionellem Essen zu feiern. So haben Paul (4) und Ole (5) allein in den letzten zwölf Monaten einiges mitgefeiert und verschiedene Geschenke mit nach Hause genommen: Einen Lampion vom indischen Diwali-Fest (Lichtfest), eine Tüte mit chinesischen Schriftzeichen, einen Hasen vom chinesischen Neujahr, einen mit Schokolade gefüllten Dreidel vom jüdischen Hanukkah und eine grüne Kleeblatt-Kette vom St. Patricks Day, die Paul so liebt. Je nach Lust und Laune kramen die beiden dann das eine oder andere aus ihren Schatzkisten hervor und spielen einige Zeit damit, bis es wieder in den Tiefen der Kinderzimmer verschwindet.

Im kommenden Herbst werde ich den Gruppen von Ole und Paul „unseren St. Martin“ vorstellen – mit allem, was dazugehört: Laternenbasteln, Weckmann essen und Lieder singen.

- “Bunt” heiraten und kochen

Wer in den USA Kinder hat (und davon haben die Amerikaner/innen ja deutlich mehr als wir Deutschen), der kann gespannt sein, was einem der Nachwuchs später so mit nach Hause bringt.

Ein Arbeitskollege von Marc hat uns sein Familienfoto gezeigt: Das ist ziemlich „facettenreich“! Er hat drei eigene Kinder, von denen zwei bereits verheiratet sind.

Der Sohn hat eine Koreanerin geheiratet – zur Hochzeit ging es in Kimonos nach Korea. Die jüngste Tochter hat einen Mann jüdischen Glaubens geheiratet, der aus einem sehr streng religiösen Haus kommt. Vor der Heirat musste sie also zunächst zum Judentum konvertieren. Die Zubereitung des Hochzeitmahls stellte alle vor eine große Herausforderung, weil es nur koscheres Essen geben durfte. Es wurde also ein Rabbi angestellt, der über die richtige Zubereitung der Speisen wachte und dabei wohl von allen Sachen genascht hat, so dass sie ihn am Ende aus der Küche geworfen haben. Bei den Nachspeisen wurde es dann noch komplizierter, da die Tochter so gerne sahnige Cremes mochte, aber strenggläubige jüdische Menschen kein Dessert mit Quark oder Sahne essen dürfen, wenn es bei der Mahlzeit Fleisch gibt.

Sie wollte jedoch nicht auf diesen Teil verzichten, daher wurden die nicht-koscheren Nachspeisen in einer anderen Küche zubereitet und auf einem Extra-Tisch aufbewahrt. Am Ende war es dann aber ein ganz tolles Fest, alle waren zufrieden und allen hat’s geschmeckt.

Familientreffen im Elternhaus sind allerdings immer etwas schwierig – die neuen Schwiegereltern können nichts bei ihnen essen, weil sie dort kein koscheres Essen herstellen können (sie haben keine geteilte Küche: eine Hälfte des Geschirrs fürs Fleisch, die andere Hälfte des Geschirrs nur für Milchprodukte).

Diesen Herbst heiratet nun ihr letztes Kind – beide machen drei Kreuzzeichen, denn dann sind ihre Kinder alle unter der Haube und diesmal steht weder eine Weltreise noch ein kompliziertes Hochzeitsmahl an.

Was würde wohl bei uns passieren, wenn wir hier bleiben würden? Welche Freundinnen würden die Jungs hier an Land ziehen? Das wäre bestimmt auch sehr spannend und „heterogen“ – man braucht sich doch nur Theos Klassenfoto anzuschauen…

Kirchen in Morristown

In Amerika gibt es eine unglaublich große Vielfalt an religiösen Richtungen, und gleichzeitig praktizieren viele Leute ihren Glauben aktiv und engagiert (mehr als ich das so in Deutschland erlebe).

Ein kurzer Überblick: Etwa 70-75 Prozent bezeichnen sich selber als christlich (davon um die 50 Prozent protestantisch), ca. 5-6 Prozent sind buddhistisch, hinduistisch, islamisch oder jüdisch, die übrigen 20-25 Prozent gehören entweder keiner Religion an, oder machten keine Angaben.

Wir haben hier in Morristown eine schier unglaubliche Dichte an Kirchen. Als ich mit einem unserer Gäste durch die Stadt lief und wir neben einer Kirche standen, meinte unser Gast, dass hier dann wohl das Zentrum sei. Aber weit gefehlt! Denn allein in dieser einen Straße (unserer Haupt-Bummel- und Einkaufsstraße, der Southstreet) gibt es fünf verschiedene Kirchen! Und zusätzlich noch ein synagogisches Zentrum und einen Tempel (Temple B’nai Or).

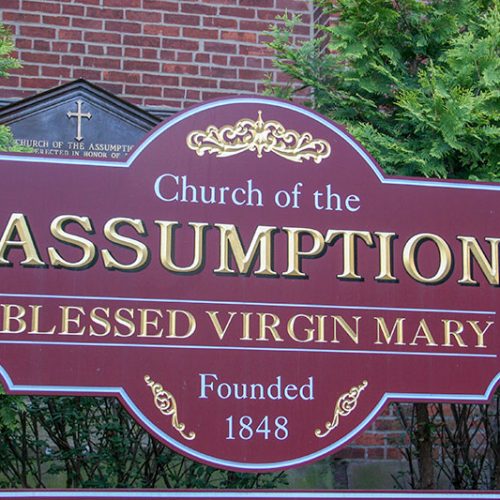

In den gelben Seiten des örtlichen Telefonbuchs findet man 35 Kirchen, jedenfalls stehen alle unter „church“, z. B. Assumption Church, Calvary Baptist Church, Church of The Redeemer, Cornerstone Evangelical Free Church, First Baptist Church, Greater New Jerusalem Institutional Baptist Church, Kingdom Hall of Jehovahs Witness, Presbyterian Church, Seventh Day Adventist Church, St. Mark Lutheran Church, St. Peters Episcopal Church, The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints …

Ihr habt die freie Wahl – jetzt wisst ihr, wie ich mich beim Einkaufen vor den schier endlosen Regalen fühle. Dabei ist Morristown noch nicht mal eine Großstadt, sondern hat nur um die 19.000 Einwohner!

Jüdische Vielfalt

Was für mich als Deutsche am Anfang ungewohnt war, war der Alltag mit Menschen jüdischen Glaubens, von nicht-praktizierenden bis hin zu ultraorthodoxen (charedischen) Jüdinnen und Juden. Einige von ihnen tragen hier im Alltag eine Kippa (kleine, flache Kappe) auf dem Kopf, viele aber auch nicht – die sind einfach „mainstream“ von außen.

Einige unserer Nachbarsfamilien und Freunde gehören zur jüdisch reformierten Gemeinde. Unsere Kinder gehen gemeinsam zur Schule und ich bin froh, dass wir hier die Gelegenheit haben, unsere Berührungsängste und das Gefühl der Unbeholfenheit durch diese Alltagsbeziehungen abbauen zu können. Wir reden über die Schule, das Wetter, den Urlaub, die Kids … also komplett „unspektakulär und normal“ (damit meine ich, dass unsere christliche Religion und unsere Herkunft aus Deutschland kein größeres Thema oder Hindernis waren). Viele jüdische Leute praktizieren ihren Glauben ähnlich, wie ich es von christlichen Menschen in Deutschland kenne – man feiert die Glaubensfeste mit der Familie mit, ansonsten läuft das Alltagsleben aber ohne (viele) religiöse Rituale ab. Ebenso arbeiten viele von ihnen auch samstags, wenn offiziell Sabbat ist.

In unserer Bibliothek in der Stadt sehe ich öfter orthodoxe Juden, die eindeutig an den Schläfenlocken und langen Bärten zu erkennen sind. Bei unseren Besuchen im Zoo treffen wir manchmal auf zahlreiche jüdisch-orthodoxe Familien, die mit Schulbussen von New York City rüberkommen – dann meist die Mütter mit den Kindern.

Da man „von außen“ oft nicht erkennen kann, welcher Religion jemand angehört, habe ich inzwischen gelernt, bei einigen Namen aufzuhorchen, z. B. bei den „…man(n)“, „…berg“ oder „…thal“ (dann besser Vorsicht mit „Merry Christmas“ und lieber „Happy Hannukah“ oder „Happy Holidays“). Die Sache mit den Namen kann aber auch in die Irre führen – eine Freundin von mir, die „Rosenkilde“ heißt, erzählte mir, dass ihr die Leute im Dezember immer „Happy Hannukah“ wünschen, obwohl sie gar keine Jüdin sei – ja der Name „Rosen…“ führt auch geübte Amerikaner/innen aufs Glatteis.

Und noch eins: Bisher habe ich keine offensive Anspielung über das „Dritte Reich“ in meiner Gegenwart mitbekommen (in meiner Studienzeit an einer Uni in England während der 1990er Jahre ist mir das häufig passiert).

Pledge of Allegiance und die Stars und Stripes als „gesellschaftlicher Klebstoff“

Über die Allgegenwärtigkeit der amerikanischen Flagge habe ich schon oft genug geschrieben, ebenso über den überwältigenden Stolz, den die Amerikaner/innen für ihr Land empfinden und der einem als Nicht-Amerikaner/in manchmal ganz schön auf die Nerven geht. Und dann ist da auch noch der Fahneneid: Jeden Morgen sprechen etwa 70 Millionen Kinder und Jugendliche – die sich in vielerlei Hinsicht mehr voneinander unterscheiden als viele in Deutschland lebende Kinder – gemeinsam mit Blick auf die amerikanische Flagge den Spruch: „I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation under God, with liberty and justice for all.“ Alle Kids, egal welche Hautfarbe, welche Religion, welche Muttersprache – alle schwören auf die Flagge. In vielen Staaten ist das sogar Pflicht, so auch bei uns in New Jersey!

Das ist für unser Empfinden und im Hinblick auf unsere deutsche Geschichte etwas sehr Befremdliches: diese Uniformität, die Pflicht, das Annehmen einer bestimmten Pose (Hand aufs Herz, Blick zur Flagge) von Kindern, das Nachsprechen bzw. Herunterbeten eines nationalen Gelübdes – nein, so etwas kann uns Deutschen nicht so recht schmecken und muss verdächtig wirken.

So funktioniert Gemeinschaft

Aber (und das ist ein dickes ABER) vielleicht darf man das nicht mit deutschen Augen sehen, sondern muss es durch die Brille der heterogenen amerikanischen Gesellschaft sehen?! Im Hinblick auf die vielen verschiedenen Komponenten, aus denen sich die amerikanische Gesellschaft zusammensetzt, sind die Amerikaner/innen vielleicht darauf angewiesen, mit verschiedenen Ritualen ein Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln, das stärker ist als die Diversität ihrer Bürger/innen und Bürger, die ja sicherlich auch Fliehkräfte verursacht. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, und es ist wichtig, dass die Menschen hier, die ihre eigene Kultur weiter ausleben, sich auch einem größeren Ganzen zugehörig fühlen und eben nicht nur ihrer ursprünglichen Identität. Ansonsten bestünde sehr schnell die Gefahr, dass das Ganze zerfasert und in viele kleine Einzelteile zerfällt, die dann nicht mehr als Gemeinschaft funktionieren könnten.

Da macht es also vielleicht wirklich Sinn, im Interesse der Stabilität der gesamten Nation solche Maßnahmen wie den Fahneneid fest zu „installieren“ und auch zu forcieren, um den Menschen eine gemeinsame Identifikationsbasis zu geben.

Der originale Fahneneid ist 1892 von Francis Bellamy übrigens aus genau diesem Grund verfasst worden war. Da heißt es: Bellamy „viewed this pledge as an inoculation (Impfung) that would protect immigrants and native-born but insufficiently patriotic Americans from the „virus“ of radicalism and subversion“ – der Fahneneid als Impfung gegen den Virus der Radikalität und der Staatsgefährdung. (Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bellamy)

Für mich ganz persönlich ist es nach wie vor ziemlich gewöhnungsbedürftig, diesem Ritual beizuwohnen und ich fühle mich immer ziemlich fehl am Platz. Aber mit der USA-Brille auf der Nase macht es für mich schon mehr Sinn.

Fazit

Mich wundert es inzwischen nicht mehr, wenn die anderen Eltern, durch und durch amerikanisch, kaugummikauend, mit Baseballkappe, Coffee-to-go und grünem T-Shirt am St. Patricks Day am bus stop stehen und sich gegenseitig „Are you Irish?“ fragen.

DEN typischen Amerikaner bzw. DIE typische Amerikanerin gibt es nicht, weil bis auf die Native People alle gemischtes Blut in ihren Adern haben. Die Metapher mit der „salad bowl“ ist daher schon sehr passend, um diese Diversität der amerikanischen Gesellschaft zu veranschaulichen.

Aber es geht noch weiter, denn viele Leute sind „Zwitterwesen“, die sich sehr geschmeidig zwischen verschiedenen kulturellen Identitäten bewegen und sich nicht eindeutig „zuordnen lassen“ bzw. mehr als nur „eines“ sind. Manche Tomaten schmecken hier eben auch nach Zucchini und manche Zwiebel verwandelt sich blitzschnell in ein Pilzstück – ein Salat, der voller Überraschungen steckt und sehr patriotisch ist. 🙂

Ich mag diesen „Salat“ jedenfalls sehr gerne und ich bin auch gerne ein Bestandteil davon. Ich finde es unheimlich spannend, die verschiedenen Leute hier zu sehen und zu beobachten, etwas mehr über sie und ihre Kultur zu lernen und irgendwie mit dazuzugehören, aber dabei einen Teil meiner deutschen Identität ungeniert beizubehalten. Das vermittelt mir wirklich ein sehr positives Lebensgefühl, weil es so beweglich und lebendig und man selber mittendrin ist.

Ein Amerikaner soll nun das Schlusswort haben:

„For me — melting pot or salad bowl — whatever you want to call it, it’s about a country of immigrants becoming stronger by both embracing the diversity of its cultures but also all feeling they do belong to one nation, as well.“

(Danny Sullivan, amerikanischer Technologe, Journalist und Unternehmer; Quelle: https://dannysullivan.com/the-melting-pot-versus-the-salad-bowl-111)