Wo drückt der Schuh noch und wo läuft es rund? Unser erstes Jahr haben wir jetzt hinter uns – und ihr habt ja selbst miterlebt, dass es bisher nicht immer einfach war. Am Wetter liegt es jedenfalls nicht nur – so viel steht mal fest!

Resümee nach einem Jahr

Unser Prozess der Anpassung ist definitiv (immer noch) eine Herausforderung, und wir sind noch mitten drin. Es gibt einige Fallen, in die man aus unserer Sicht definitiv nicht tappen sollte (und in die wir natürlich getappt sind 😉 ).

Falle 1: Ich war schon mal längere Zeit im Ausland, bin flexibel und passe mich schnell an

Meine Zeit als Studentin im Ausland (Uni, Partys, Leute kennenlernen, Reisen) war eine „Kreuzfahrt“ verglichen mit dem Projekt „Familienumsiedlung“. Denn bei diesem Projekt stecken alle – Kinder, Ehepartner und man selbst – in Anpassungsprozessen und alle müssen ins System integriert werden. Dazu kommt, dass eine/r von beiden Elternteilen meist beruflich pausieren muss – das macht die Sache nicht leichter (ich ausschließlich zuhause, Marc arbeitet). Das erste Jahr war daher eher eine „Raftingtour“ mit so manchem Sturm.

Falle 2: Amerika? Kenn’ ich aus Urlauben und den Medien!

Ich bin bestimmt nicht die erste und nicht die letzte, die in diese Falle reingetappt ist.

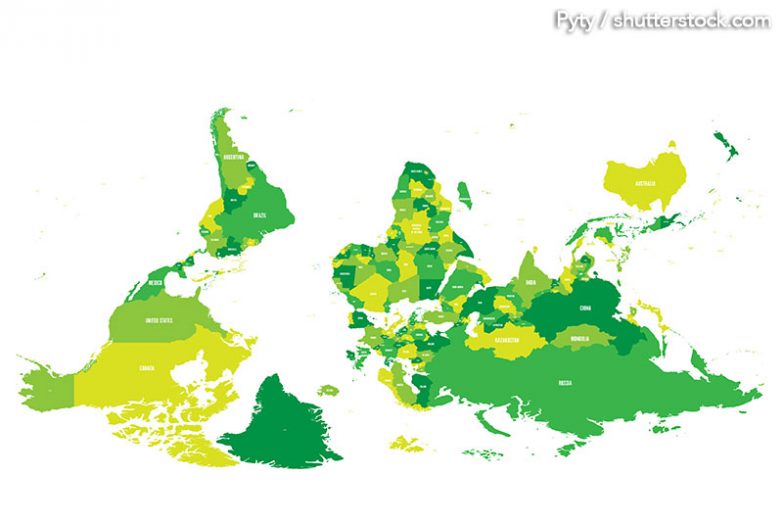

Natürlich kennen fast alle ein paar offensichtliche Unterschiede (die Amis haben Pick-ups, eine Menge Fahnen und sprechen Englisch), aber im Urlaub hatte man ja auch eine richtig gute Zeit, zuhause guckt man ständig irgendwelche amerikanischen Filme und glaubt, die USA zu kennen. Wer aber dann wirklich länger hier wohnt, der erlebt doch an ziemlich vielen Stellen sein blaues Wunder.

Falle 3: Mir passiert das nicht!

Dass es nicht einfach werden würde, war allen klar. Aber den Erzählungen anderer zu glauben und zu denken „Nein, bei uns wird das schon besser laufen“, ist einfach nur blauäugig. Wir haben uns vor unserem Umzug nicht wirklich schlau gemacht – wie das einige unserer Expat-Freunde getan haben, z. B. durch firmeninternes interkulturelles Training, „cultural awareness“ in Rollenspielen à la „fit for abroad“. Vielleicht war das aber auch unser Glück, sonst hätte ich mir das Ganze womöglich vorher noch dreimal überlegt – und dann eine wirklich spannende Zeit verpasst.

Aber immerhin – wenigstens den „Look-and-see-Trip“ haben wir vorher gemacht. Also uns vor der Umsiedlung schon mal alles angesehen. Besonders für Theo (7), der alt genug war, um zu verstehen, dass da eine große Veränderung bevorstand, aber der noch keine USA-Erfahrungen hatte, war dieser Kurztrip im November 2009 wichtig: Danach kannte er unser Haus in der Carton Road, seine neue Schule, einige seiner Lehrerinnen und Lehrer – damit konnte er mit der Situation, die ihn vorher sehr belastet hatte, viel selbstbestimmter und von daher positiver umgehen.

Anthropologen unterscheiden in der interkulturellen Anpassung von Menschen vier bzw. fünf Phasen:

- Phase: Honeymoon 🙂 (alles schön)

- Phase: Krise / Kulturschock 🙁 (es geht abwärts)

- Phase: Erholung / Genesung 🙂 (es geht wieder rauf)

- Phase: Anpassung (wieder gut) 🙂 🙂

- Phase: „umgekehrter“ Kulturschock bei der Rückkehr in die Heimat ( 🙂 zu früh gefreut)

1. Phase: Honeymoon

Alles durch die rosarote Brille?

Mit dem „Honeymoon“ (der Hochzeitsreise) geht’s los, wenn man neu in ein Gastland zieht. Nach der Ankunft erlebt man – so die Fachliteratur – eine Phase der Euphorie, in der alles neu ist (stimmt!) und in der man die Unterschiede nicht als erschreckend, sondern eher als etwas Exotisches erlebt (auch richtig!). Diese Phase kommt immer zuerst, aber wie lange sie andauert, ist wohl individuell verschieden – oft sind es etwa drei Monate.

We hit the ground running …

Also, vorweg zur Bezeichnung „Honeymoon“: Hochzeitsreise und „Kinder-dabeihaben“ sind schon mal ein Widerspruch in sich – von daher finde ich den Begriff nicht so glücklich gewählt. Wir hatten definitiv keine euphorische Stimmung, sondern vom ersten Tag an 98 Prozent Alltag. Mit unseren vier Jungs sind wir auch in Deutschland schon immer ziemlich „am Boden entlanggeschrappt“: Essen ranschaffen, Anziehen und Sauberhalten, für Unterhaltung sorgen (mal ganz platt die Grundpfeiler). Auch die Umstellung in der Schule ist nicht einfach – wir steigen mitten im laufenden Schuljahr ein – und wie um alles in der Welt soll Theo Aufsätze auf Englisch SCHREIBEN, wo er doch zu Anfang kaum Englisch VERSTEHT? Da bleibt wenig Zeit zum Abheben. Ganz klar: „We hit the ground running“, wie man hier sagen würde. Sprich, statt Zeit zum langsamen Eingewöhnen und Vertrautwerden haben wir eher einen „jump start“ absolviert.

Unsere Highlights im Honeymoon

Aber klar, wir haben auch Zeit zum Staunen: Alles ist größer, die Leute sind sooo nett und freundlich, die Auswahl und Vielfalt in der Gemüse- und Obstabteilung sind umwerfend. Es gibt unglaublich bunte Cupcakes das Autofahren fühlt sich anders an (kein Aussteigen beim Tanken – super!), das Natural History Museum in New York City kann man mal eben als Sonntagnachmittags-Ausflug machen … all das ist schon stimulierend und aufregend.

Da man so viele Dinge zum ersten Mal macht, ist das meiste tatsächlich spannend, und man ist einfach beschäftigt mit entdecken, ausprobieren und zurechtfinden.

Aber man merkt es natürlich schon:

- Alles ist ein bisschen „anstrengender“.

- Vieles dauert dreimal so lange.

- Vieles versteht man nicht, sowohl sprachlich als auch kulturell.

- Der Einkauf dauert am Anfang einfach eeeeeewig, weil man sucht, sucht, sucht. Außerdem: Plastiktüten, Plastiktüten, Plastiktüten.

- Verzweiflung vor einem 25 Meter langen Waschmittelregal (und dann nimmt man am Ende gar keins vor lauter Auswahl).

- Es gibt 20 verschiedene Sorten von EINER Zahnpasta-Marke und 199 verschiedene Kellogg‘s & Co.-Packungen.

- Auf dem Highway herrscht fast immer zähflüssiger, gleichförmiger Verkehr wie Lava

- Auf der Autobahn gibt es die Herausforderung, über vier Spuren zu wechseln.

- Elektronische Überweisungen? Gänzlich unbekannt. Ich bin fassungslos, dass ich für Kindergarten, Sportverein etc. jeden Monat Schecks ausstellen muss …

- Dann wieder – komplett abstrus – den Becher Kaffee mit der Kreditkarte bezahlen! Oder den „Curbside-to-go“

- Absolut irre Lastwagenfahrer auf den Highways, die die Geschwindigkeitsbegrenzung fast immer überschreiten und sowohl links als auch rechts an einem vorbeidonnern.

- Wo steht der Quark? Den kann man hier lange suchen, denn den gibt es hier nicht (kleiner Tipp: Greek jogurt tut’s auch)

- 48 Stunden Platzregen am Stück

- Kaum jemand hat hier einen Zaun um seinen Garten (außer die Leute mit Hund zuhause).

- Die Abwasserkanäle am Bordstein haben so große Öffnungen, dass da locker ein Baby durchrutschen könnte.

- Wieso haben die hier kein anständiges Toilettenpapier?

- „Super lahme“ Kassiererinnen und Kassierer und viel zu kurze Bänder an der Kasse (Leute, ich habe hier einen WOCHENeinkauf!).

- Die Hupe der gigantisch großen Feuerwehrautos geht durch Mark und Bein (beim ersten Mal mache ich tatsächlich einen Satz nach vorne).

- Wieso gibt es auf Parkplätzen (und sogar Treppenaufgängen!) überall Einbahnstraßen, aber an vielen Stellen noch nicht mal Bürgersteige?

- Wieso finde ich hier keine Postkarte ohne klugen Spruch, obwohl die Kartenabteilung gigantisch groß ist?

- Warum gibt’s keine Sportvereine?

- Wieso sind die Tempotücher hier so super dünn und dann auch noch schweineteuer?

- Warum gibt’s keine öffentlichen Hallenbäder?

- Wieso mixen die in alles Honig mit rein?

- Hier gibt es Käse zum Spritzen (wie Sahne) und gefrorene geschlagene Sahne (frozen whipped cream – wie funktioniert das???)

- Verpackungswahn!

- Idle cars (Wagen, die im Leerlauf brummen und einfach so rumstehen).

- Allergiehysterie!

- Überall Überwachungskameras!

- Selbst die Tiere sprechen hier eine andere Sprache: Der Hahn macht „coocedoodeldo“ statt „Kikeriki“.

- Beim Musikunterricht ist die deutsche Note H auf einmal ein B.

- Statt im siebten Himmel ist man hier „auf Wolke Neun“ (on cloud nine).

- Hilfe, die Dollarnoten haben alle die gleiche Farbe und sind gleich groß, egal ob 1 Dollar oder 200 Dollar, also immer schön aufpassen, Taxifahrer/innen könnten das ausnutzen (die haben das zweimal mit mir in NYC versucht – vergeblich! 🙂 ).

- Uauh, Flip-Flops bei Frost!

- Wo ist die Leberwurst, sind die leckeren Würstchen?

- Rechts abbiegen bei Rot (das darf man hier in New Jersey, aber nicht in NYC!, klar, aber muss man das?) Und: Ja, wie es scheint, muss man auch bei Rot rechts abbiegen, denn die Leute hier, die sonst so cool beim Autofahren sind, haben schon öfter gehupt.

- Keine Winterreifen, obwohl es schneit.

- Nachmittags um 16 Uhr sagen die schon „Have a good night“.

- Beim Joggen überholen einen die Autos mit 65 km/h und man läuft an toten, ausgeweideten Tieren vorbei – Rehen, Adlern, Stinktieren, Schwarzbären …

- Wenn die Putzfrau da war, riecht es voll nach Schwimmbad im Haus.

- Mehrfach am Tag habe ich das leicht mulmige Gefühl im Bauch, dass mir gleich einer Blut abnimmt, weil alle Welt sich hier überall und regelmäßig mit „hand sanitizern“ keimfrei reibt …

Und last but not least: Wie um alles in der Welt soll ich mir die ganzen 1.000 neuen Gesichter und Namen von Müttern, Kindern, Nachbarsfamilien, Arbeitskolleginnen und -kollegen merken? H I L F E !

Soweit einige meiner Eindrücke – ich muss da öfter an den Gary Larsons-Cartoon denken, wo ein Schüler in der Schule sitzt und den Lehrer fragt: „May I be excused? My brain is full.“ – manchmal ist es einfach zu viel!

Glanzlicht am Ende eines jeden Tages: mein Bett!

Und am Ende eines jeden dieser anstrengenden Tage? Sehne ich mich oft nur nach einem – meinem Bett! Für ein paar Stunden nichts und niemanden mehr sehen, hören und riechen – einfach nur PAUSE haben. Schööööön!

„Seifenblase“ oder „harte Nuss“?

Es gibt wirklich unendlich viele Dinge, die anders sind und einem auffallen in einem neuen Land. Das wirklich Spannende ist zu sehen, wie sich diese „Störfaktoren“ weiterentwickeln:

Die großen …

Zunächst groß erscheinende Probleme sind nach einigen Monaten reine Routine geworden, fallen schon gar nicht mehr auf und zerplatzen irgendwann wie eine Seifenblase: Zum Beispiel school-lunches für vier Kinder in „reusable containers“ zu packen – ich habe am Anfang Zornestränen geweint, heute ist das bei mir Routine wie im Großküchenbetrieb 🙂 .

… die kleinen …

Andere Dinge erscheinen zunächst klein und winzig, stellen sich aber nach einiger Zeit als ein immer größeres Problem heraus und blähen sich vor einem auf – z. B. unsere Bewegungslosigkeit im Alltag.

… und die unlösbaren Probleme

Und manche Dinge sind von Anfang an groß und bleiben auch genauso unlösbar vor einem stehen – da muss man gucken, wie man damit umgeht, wie z. B. bei allem rund um das Thema „Kindererziehung“.

Zurück zum „Honeymoon“, der zwar eigentlich gar keiner war, aber sich doch noch relativ entspannt präsentierte im Vergleich zu der nächsten Phase, die alle Zugezogenen zwangsläufig durchlaufen müssen, wenn auch in verschiedenen Ausprägungen.

2. Phase: der Kulturschock

Wie der anstrengende Alltag einkehrt und was interkulturelle Clashs sind. Und warum mich ein sinnloses „No!“, unnötige Verbotsschilder und die amerikanische Auffassung von Kindererziehung immer wieder wütend und sprachlos machen.

Das Bauchgefühl macht eine Bauchlandung

In der zweiten Phase geht es richtig zur Sache, denn man gerät in eine Krise, die durch eine zum Teil „tiefgreifende Desorientierung“ (so die Literatur) ausgelöst wird. Eines kann ich auf jeden Fall bestätigen: Die Phase davor war im Vergleich doch eher ein „Zuckerschlecken“, von daher ist der Begriff des Honeymoon in der Rückschau dann doch nicht so verkehrt.

Das Aufregende verfliegt jetzt und man kapiert, dass das wohl der neue Alltag sein wird (und die nicht so schönen Dinge eben auch dazugehören). Und man stellt fest, dass da noch ganz andere Sachen „nicht stimmen“ – solche, die man nicht mit Augen, Nase und Ohren wahrnehmen kann. Da geht es ans Eingemachte, an das, was man so ganz tief von seiner Heimat drin hat. Dinge, die man nie hinterfragt hat, weil sie das Grundgerüst des Handelns waren, gelten auf einmal nicht mehr. Und dann erlebt man, dass man damit nicht mehr weiterkommt, weil alle Leute um einen herum einen anderen inneren Kompass haben: Rituale, Regeln des sozialen Umfeldes, Einstellungen, Werte, Normen, Grundannahmen wackeln. In dieser Zeit fühlt man sich oft schlecht und deprimiert und alles ist anstrengend. Eins ist klar: An fremdartiges Essen kann man sich weitaus schneller und einfacher gewöhnen.

„Was tue ich eigentlich hier?“

Im Nachhinein würde ich denken, dass diese Phase mich richtig gepackt hat, als sich bei mir eine Frage immer wieder aufdrängte: „Was tue ich eigentlich hier?“ und „Warum tue ich mir und den Kindern das überhaupt an?“

Alles ist jetzt anstrengender als früher: Die ganze Familie ist aus ihrer Komfortzone raus, die Kinder sind unausgeglichen, gestresst und oft unglücklich, alles ist dreimal so teuer, ich reibe mich immer mehr an Kindererziehungsfragen auf, hänge nur zuhause rum (hilft auch nicht gerade bei Ablenken), und die Einheimischen haben in vielen Sachen einfach „einen Knall“.

Viele Dinge stören mich kolossal, ich laufe öfter gegen Mauern und fühle mich in ständiger Kampfstellung. Auch Marc, der sonst so gelassen bleibt, ist nicht gerade eine Hilfe, denn er ist natürlich ebenso gestresst, wenn auch eher beruflich. Da bleiben Konflikte nicht aus und – ganz ehrlich – als er mir vorwirft, dass der Kindergarten so schweineteuer ist (was kann ich bitteschön dafür?) und ich scheinbar nicht in der Lage bin, unsere amerikanische Waschmaschine richtig zu bedienen („Wie machen das dann die amerikanischen Frauen?“ Ja, das wüsste ich auch nur zu gerne!), da hätte ich am liebsten manchmal die Koffer gepackt und wäre zurück nach Deutschland geflogen …

Die Leute ticken hier einfach anders

An dieser Stelle sei ein Verweis auf den Kulturforscher Geert Hofstede erlaubt: Er definierte Kultur als kollektive Programmierung des Geistes, die die Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von Menschen von einer anderen unterscheidet.

Kultur als etwas wie „mentale Software“. Ich finde das sehr passend, denn – platt gesagt – „ticken die Leute hier einfach anders“ und „Sachen laufen einfach anders“. (Quelle: Hofstede, G. (2001): Lokales Denken, globales Handeln: Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management, München: Verlag C.H. Beck, 2001).

Da gab es Momente, in denen man zweimal nachfragen musste, ob das ernst oder doch als Scherz gemeint war. Zum Beispiel:

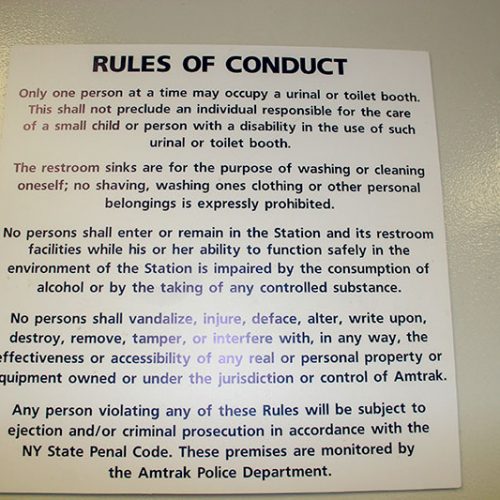

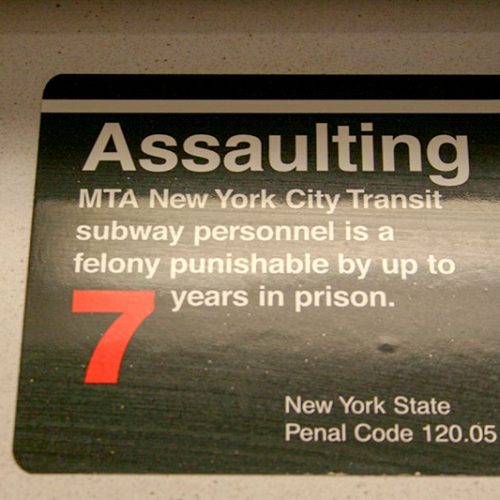

- Laufen verboten: Das Laufen auf der Tartan-Laufbahn des Kinderspielplatzes im YMCA ist nicht erlaubt!

- Preschool: Die Kinder MÜSSEN zuerst ihren Namen aufs Blatt schreiben, erst dann dürfen sie malen – egal wie jung sie sind!

- Anstandsdame: Unsere Kinderfrau lässt allen Ernstes ihren 17-jährigen Sohn nicht für eine Minute mit der deutschen Austauschschülerin allein: „You can never know … they could …“

- Wegwerfcontainer: Bei den Klassenausflügen sollen die Kinder nur Einwegverpackungen mitnehmen!

- Sex education: New Jersey hat sich seit über 30 Jahren den Ruf des Vorreiters in Bezug auf sexuelle Aufklärung an Schulen erarbeitet, aber „sex“ wird erst in der middle school (Klasse 6-8) behandelt. Und das erklärte Ziel der ganzen Gesundheits- und Aufklärungserziehung ist die Vermittlung der Überzeugung, dass Abstinenz das einzige sichere Mittel gegen HIV, Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten sei – als Biolehrerin fällt mir dazu echt nichts mehr ein…. Das hat in meinen Augen etwas von „unterlassener Hilfeleistung“ und „geplanter Irreführung“. Ich will gar nicht wissen, wie dieses Thema in anderen US-Staaten behandelt wird. (Für alle, die das interessiert: s. Stress Abstinence, N.J.S.A. 18A:35- 4.19-20, also known as the “AIDS Prevention Act of 1999,” requires sex education programs to stress abstinence).

Das sind KEINE Scherze, sondern alles ist sehr ernst gemeint. Der intuitive Versuch, die anderen kurzfristig zu bekehren, bleibt da natürlich hundertprozentig erfolglos. Da rennt man gegen eine Wand, die einfach undurchdringlich ist – eben wie oben zitiert „kollektiv einprogrammiert“ – und das muss man erst einmal verdauen. Diese Erfahrung fand ich nicht nur frustrierend, sondern sie verunsicherte mich auch ziemlich.

Ein interkultureller Clash ist wie gegen eine Glasscheibe laufen

Ich hatte einige richtig heftige „interkulturelle Clash“-(Zusammenstoß-)Erlebnisse, aus denen ich wirklich mit „blutiger Nase“ rausgegangen bin. Wie sich das anfühlt? Seid ihr schon einmal aus vollem Lauf gegen eine Glastür gerannt? Oder habt ihr schon mal unvermittelt eine schallende Ohrfeige bekommen? Es trifft einen unvorbereitet, dafür umso härter. Und während man versucht, sich aufzuraffen und zu verstehen, was überhaupt passiert ist, stehen die anderen erstaunt daneben und wundern sich – die sind eben anders programmiert, sehen die Glasscheibe als massive Wand. Beispiel: Wenn im Restaurant ein Schild steht, dass man die Jacke abzugeben hat, dann darf man sie auch nicht anlassen, wenn einem kalt ist! Punkt!

Das Gute an so einem „Clash“-Erlebnis: Wenn der erste Schmerz nachlässt und man die Sache sacken lässt, ist man wieder ein Stück weiter, denn man hat etwas verstanden und dazugelernt – die Mauern werden sichtbarer bzw. man drosselt zumindest sein „Gehtempo“ und tastet sich vorsichtiger voran. Ob einem das gefällt oder nicht ist eine andere Frage – aber man hat nun die Wahl: sich anzupassen oder weiter dagegen zu rebellieren.

Meine erste heftige „Ohrfeige“

Etwa zwei Monate nach unserer Ankunft hier hatte ich einen sehr lehrreichen „knock-over“. Es geht um mein Lieblingsthema: Amerikaner/innen halten sich an Regeln und lassen einfach keine Ausnahmen zu!

Es war Samstag, schüttete wie aus Kübeln und ich wusste inzwischen, dass das hier locker ein bis zwei Tage so weitergehen konnte. Marc war in Europa und ich mit vier Kindern im Haus. Wir fuhren also ins YMCA (Sportclub), wo es einen großen Spielraum mit Klettergerüsten für Kinder gibt, auf denen sie sich austoben können. Bis zwölf Uhr mittags darf man die Kinder dort gegen eine Gebühr abliefern und in der Zwischenzeit selbst Sport machen gehen („Babysitting“). Nach zwölf Uhr ist dann das so genannte „Open Play“ angesagt, bei dem man auch als Mutter dabeibleiben kann und kein Geld mehr bezahlen muss.

No!

Als wir im Kinderbereich des YMCAs ankamen, war es 11.40 Uhr, also noch zwanzig Minuten bis zum „Open Play“. Ich trug die Kids auf die „Babysitting“-Liste ein und bezahlte für sie die Gebühr. Weil Ole (4) aber nicht alleine dort bleiben wollte, wollte ich mich einfach in eine Ecke der Halle setzen und warten. Ich hätte niemanden gestört, mich hätte noch nicht mal einer gesehen, weil der Raum einfach riesig ist. Als ich der zuständigen Frau dies in einem Nebensatz mitteilte, bekam ich eine prompte Ansage: „No, you have to leave.“ Ich dachte, dass es ihr um das Geld ginge, und versuchte aufzuklären, dass ich den Obolus bereits bezahlt hatte, aber bleiben müsse, weil eins meiner Kinder nicht alleine bleiben wollte. Sie blieb ungerührt: „No, you cannot stay here“. Ich war platt, überrumpelt, Ole hing mir am Bein. „You must be kidding me.“ Ich war echt sprachlos. „No, you have to leave.“ Ich war wie vor den Kopf geschlagen, also fragte ich nach: „But why?“ Und dann kam die Antwort, die mich echt umhaute: „Because that’s the rule!“ Bumms – das saß, ich ging zu Boden (wörtlich und übertragen). Dann krallte ich mir die Kids und verließ den Spielraum wortlos.

Danach hatte ich meinen öffentlichen „meltdown“ (sprich: Heulen) im Flur unseres YMCAs. Die Kids um mich herum („Was ist los, Mami?“). Einige Leute, die an uns vorbeikamen, fragten dann sogar auch mal nach: „Are you alright?“ (Das war dann wieder süß 🙂 ).

„No exceptions“ – Diskutieren gibt’s nicht

Das Gute an diesem unvergessenen Schlag: Seither habe ich verstanden, dass die hier an ihren Regeln und Gesetzen festhalten – viele wahrscheinlich auch, weil sie ihre Instruktionen haben und ihren Job nicht verlieren wollen. Man hat also genau zwei Möglichkeiten: Entweder sich an die Regeln halten – oder sich einfach umdrehen und weggehen. Etwas anderes funktioniert nicht (allermeistens jedenfalls).

Das Diskutieren kann man sich sparen – es hat keinen Sinn und frustriert nur. In Deutschland hat man mit guten Argumenten ja oft Chancen für eine „Ausnahme“ – hier hilft auf der „unteren Ebene“ nichts, da kann man sich höchstens den „manager“ rufen lassen und dann diskutieren. „No exceptions!“. Aber mit vier Kindern braucht man manchmal genau diese Ausnahmen, weil es eben nicht so einfach ist, alles unter einen Hut zu bringen – daran knabbere ich schon noch manchmal, aber es hilft ja alles nichts!

Meine ganz persönlichen Problemzonen

Zu den großen „Clash-Themen“ gehören auch die Dinge, die mich von Anfang an unheimlich gestört haben, die mich immer noch stören und die auch dafür verantwortlich sind, dass wir auf jeden Fall nach Deutschland zurückkehren werden:

- Kindererziehung

Unsere Vorstellung von Kindererziehung, also darüber, was wirklich wichtig ist und wie man Kinder behandelt – das alles wird hier in manchen Bereichen nicht geteilt und ist für mich nicht stimmig: Auf der einen Seite sind die Kleinen hier total überbehütet und es herrscht Leinenpflicht wie bei Hunden – auf der anderen Seite müssen Kinder hier schon sehr früh erwachsen werden (Lesen und Schreiben schon ab vier Jahren). Mit diesem Widerspruch kann und will ich mich nicht anfreunden, und das möchte ich für unsere Kids einfach auch nicht.

- Gebots- bzw. Verbotsschilder

Nicht nur ab und zu, sondern überall und ständig sieht man sie, die Ver- und Gebotsschilder! Ich kann damit ja leben, aber für die Entwicklung der Kids finde ich das gefährlich: Wie sollen sie so lernen, Verantwortung und einen Common Sense zu entwickeln?

- Schule und Freizeit

Die Verteilung von Schule und Freizeit für die Kids steht meiner Meinung nach einfach nicht im richtigen Verhältnis. Die Schule ist wie eine dicke Person, die sich auf einen eh schon zu engen Sitz quetscht und links und rechts keinen Platz mehr lässt für die Freizeit.

- Äußerlichkeiten zählen mehr

Und dann gibt es das Thema „Schein und Sein“. An diesem Thema habe ich mich ganz schön abgearbeitet in den ersten Monaten. Hier liegen die Maßstäbe für die Bedeutung von „Äußerlichkeiten“ anders als in Deutschland. Da kommt es zu Verschiebungen, die mich schon oft ziemlich aus dem Konzept gebracht haben. Aber zugegeben: Manches liegt wohl auch an meiner deutschen Erwartungshaltung, die hier einfach nicht passt. Denn ich sehe das teilweise genau umgekehrt.Es fängt mit recht harmlosen „Fake“-Sachen an:

Unsere Kommode im Schlafzimmer hat zwölf Griffe – ich dachte natürlich, sie hätte auch zwölf Schubladen. Aber weit gefehlt: Es sind nur fünf!

Ebenso können Marc und ich nicht glauben, dass die Kellnerin das nett flackernde Teelicht einfach umdreht und ausschaltet, als wir gehen – auch eine ziemlich gute Täuschung (Anmerkung 2019: das war 2010 – lange her; mittlerweile ist das auch in Deutschland Standard, oder?)

Ja, und dann sind da die parkenden Autos, von denen etwa 30 Prozent gar nicht so verlassen sind, wie sie von außen wirken – denn beim zweiten Hingucken sieht man, dass überall Leute drinsitzen (die telefonieren, Radio hören, warten, schlafen, ….).

Hauptsache, es sieht nach was aus

Die Leute hier haben viel weniger Scheu, Dinge zu arrangieren und nach außen so zu präsentieren, dass sie nach etwas aussehen – in Deutschland neigen wir doch eher zum Tiefstapeln, und bei uns gilt Bescheidenheit als Tugend, oder? Oder liegen wir vielleicht daneben und verkaufen uns ständig unter Wert im Vergleich zum Rest der Welt?

Hier nun einige Beispiele von der Bedeutung des „Präsentierens“:

- Theos Schule präsentiert sich von vorne wirklich imposant mit ihren Säulen und dem tollen Treppenaufgang – von innen und hinten sieht das Gebäude allerdings komplett anders aus (eher durchschnittlich).

Bevor Leute hier ihr Haus zum Verkauf anbieten, renovieren sie es von Grund auf – da werden neue Küchen eingebaut, es wird frisch tapeziert, es gibt funkelnagelneue Bäder, alles wird gestrichen. Pech dann nur, wenn es den potentiellen Käufer/innen so gar nicht gefällt …

So weit, so gut, tut ja keinem weh … aber es gibt eben auch viele Beispiele, bei denen diese Präsentationslust nach außen auf Kosten von anderen, für mich wichtigeren Dingen geht – und da wird es dann für mich haarig:

- Unser Haus: ein Riesending mit einer Eingangshalle wie im Hotel, einem 30 Quadratmeter großen „master bedroom“ (wozu brauche ich so viel Platz im Elternschlafzimmer?), einem „formal dining room“ und einem „formal living room“. Da wir doch schon einen „family room“ haben – was sollen wir mit so vielen Räumen?

Aber jetzt mal aufgepasst: Also erst mal ist ein Drittel gar kein Haus, sondern die Garage, die sich sehr geschickt ins Gesamtbild integriert. Und dann kommt der Hammer: Die Waschküche ist noch nicht mal vier (!) Quadratmeter groß (ich kann mich genau EINMAL um mich selber drehen)! Was ist das für ein Schwachsinn? Die Nachbarhäuser sind übrigens alle nach demselben Bauplan gefertigt …

- Sehr viele Leute lassen hier ihren Rasen mit Herbiziden und Pestiziden spritzen, auch wenn sie Kleinkinder haben – das verstehe ich nicht. Der sieht dann zwar schön und gesund aus, ist aber giftig!

- In der preschool haben sie in den Gängen ganz viele schöne, ansehnliche „Kunstwerke“ der Kinder ausgestellt. Das Problem ist nur, dass die Eigenleistung bei diesen Bildern gegen Null geht: Fast alles ist vorher schon von den Lehrer/innen vorgeschnitten oder vorbereitet, so dass die Kids nur noch zusammenkleben brauchen (kann ich alles in den Müll werfen – das können selbst 2-Jährige schon zustande bringen). Gleiches gilt für diese ewigen Ausmalbilder – dass die hier mal auf einem weißen Blatt Papier einfach loslegen dürfen, ist äußerst selten.

Und ein bisschen heuchlerisch ist es auch

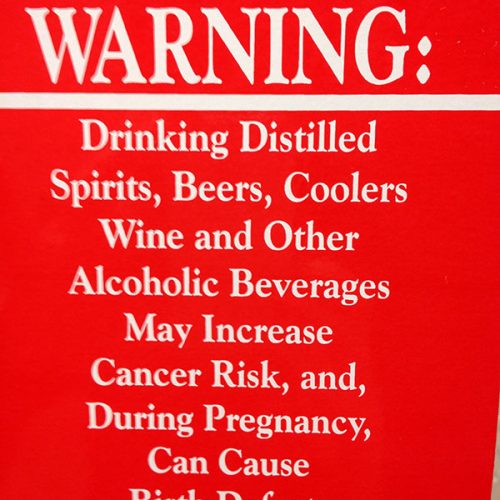

Dann gibt es da schließlich noch die Bereiche, die mit Gesetzen zu tun haben, die mir aber erst mal „spanisch“ bzw. etwas verlogen und heuchlerisch vorkommen:

- An der Penn Station und im Central Park habe ich schon oft Leute gesehen, die aus braunen Papiermülltüten trinken – die verstecken ihre Bier- und Weinflaschen! Marc erzählte von Empfängen, wo das Sektglas immer mit Serviette gereicht wird (bloß schnell verhüllen …). Das Gleiche passiert beim Weinkauf: Flugs rein in die Tüten und bloß öffentlich keinen Alkohol zeigen.

- Die „Don’t ask, don’t tell“-policy bei den amerikanischen Streitkräften: „Don’t ask“ bezieht sich auf das Verbot, dass Vorgesetzte ihre untergebenen Soldatinnen und Soldaten nicht nach ihrer sexuellen Orientierung fragen oder dahingehend recherchieren dürfen. Also im Klartext, ob sie homo-, bi- oder transsexuell sind. Auf der anderen Seite dürfen die Leute, die genau das sind, ihre sexuelle Orientierung aber nicht in der Öffentlichkeit preisgeben, sie zeigen oder über diese Themen diskutieren. Das Gesetz wurde 1993 unter Bill Clinton verabschiedet – ist doch ein verlogener Deal, oder? Vor 1993 war es allerdings noch schlimmer – da war Homosexualität ein offizieller Entlassungsgrund. (Anmerkung 2019: Seit dem Juli 2011 hat ein Bundesgericht die weitere Anwendung von „Don’t ask, don’t tell“ im US-Militär verboten)

- Und dann dieser Eiertanz um die Aufklärung der Kinder an den Schulen und im Privaten … Also in Deutschland wissen sie doch spätestens im 3. Schuljahr halbwegs Bescheid – allerspätestens. Hier ist das ein absolut heißes Eisen. Eine Freundin erzählte mir im Flüsterton, dass ihr Sohn (elf Jahre alt) im 5. Schuljahr (!) gerade das Thema Pubertät durchnimmt. Auf Nachfrage schüttelte sie erschrocken den Kopf: Nein, die Sache mit den Bienen und den Blumen käme natürlich erst später. Wie bitte???

Das Wort „Penis“ ist hier quasi ein „bad word“ und wird erst in oberen Klassen eingeführt. Als Biolehrerin stehen mir da die Haare zu Berge.

Und eins will mir nicht in den Kopf: Die Amis lassen ihre Kinder hier soooo viel Fernsehen gucken und mit Smartphones im Internet surfen. Die Kids sind doch nicht blöde! Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die bis 12, 13 Jahre nicht wissen, wo die Babys herkommen, oder? Da machen sich die hiesigen Eltern doch alle was vor bzw. sie überlassen vor lauter Prüderie die Sexualerziehung ihrer Kinder den Medien (und den frei zugänglichen Pornos – na, Prost Mahlzeit). Die Sorge vieler Eltern, v. a. Mütter, dass ihre Söhne hier (fälschlicherweise) der sexuellen Nötigung beschuldigt werden (weil die nachmachen, was sie so im Internet sehen), und die hohe Rate der ungewollten Teenager-Schwangerschaften in den USA sprechen ja wohl Bände (von wegen Abstinenz als geeignetes Mittel in der Schule vermitteln – steht so in den Richtlinien von New Jersey!) – gute Aufklärung geht anders. Also echt, Leute, was ist das für ein ausgemachter Blödsinn?

Ist das nicht verrückt?

Für mich ist das nicht nachzuvollziehen: Da wird wirklich versucht, einen äußeren Schein zu wahren, wobei doch alle wissen, was drunter ist und worum es geht. Außerdem ist der Preis zu hoch, finde ich: Wie müssen sich eine homosexuelle Soldatin oder Soldat fühlen, wenn sie nicht darüber sprechen dürfen? Und wie sollen sich die Kinder einen Reim auf Sex machen und eine Vorstellung von verantwortungsvollen Sexualbeziehungen entwickeln, wenn sie Antworten auf ihre vielen Fragen nur im Internet suchen und sich dann auf Pornoseiten „schlaumachen“?

Auf der anderen Seite kann man gefütterte Bikinis für 7- und 8-jährige Mädchen bei Abercrombie & Fitch kaufen – mal im Ernst, ihr habt sie doch nicht alle … 🙂 .

Und wie kommt man aus diesem Kulturschock-Schlamassel wieder raus?

Sich abzukämpfen funktioniert nicht. Sich schmollend in die Ecke zu setzen und darauf zu warten, dass es von alleine besser wird oder dass sich die anderen ändern, ist sicher auch nicht vielversprechend …

Was hat dann geholfen?

- Briefe schreiben (Soforthilfe)

Es hat geholfen, die Sachen aufzuschreiben, zu sortieren, sich somit zu distanzieren und alles „loszuwerden“. Immer, wenn ein Brief fertig war, habe ich auf „send“ gedrückt und innerlich einen Haken an die Missgeschicke des letzten Monats gemacht. Damit lag wieder eine neue Zeit vor uns. - Look at the bright side.

Es gibt so viele positive und inspirierende Dinge, die uns bisher passiert sind. Nach den Tiefschlägen muss man sich einfach immer wieder aufrappeln und eben auch diesen spannenden Bereichen den angemessenen Raum geben und neugierig bleiben. Man sollte jeden Tag von Neuem versuchen, das Ganze als Abenteuer zu genießen – das gelingt mir inzwischen immer besser. - Sich unters Volk mischen

Die deutschen Expat-Freunde sind natürlich eine große Unterstützung – aber das reicht nicht. Ich habe bisher einfach alle Leute angequatscht, die mir über den Weg gelaufen sind und sympathisch waren. Und wir haben in einem Jahr noch nie so viele Partys gefeiert wie in den letzten zwölf Monaten (bei unserer House-Warming Party hatten wir 30 Familien eingeladen, von denen wir keine einzige kannten!). Die meisten Leute, mit denen wir jetzt engen Kontakt haben, habe ich übrigens zu Fuß unterwegs getroffen – beim Pick-up, auf dem Rückweg von der Schule mit den Jungs oder beim Laufen (hauptsächlich Leute, die Sport machen oder mit ihren Hunden Gassigehen). - Bekehrungsversuche an den Amis einstellen

Am Anfang wollte ich in einigen Bereichen deutsche Verhältnisse schaffen, wie z. B. im Kindergarten mit dem Sandkasten – das war ein Kampf gegen Windmühlen (kräftezehrend und aussichtslos). Marc hat mir den Kopf gewaschen: „Die werden sich nicht ändern, Britta. Für die Sachen, die uns wichtig sind, müssen wir eben selbst zuhause sorgen (im Klartext: z. B. für Sand, für das Bewegen im Alltag und für die Aufklärung). Mit dieser Einstellung ist man tatsächlich wieder aktiv dabei, spart sich das Aufregen sowie die Kraft, die man dabei verliert. Und nicht vergessen: „Expect the unexpected“ – mit dieser Einstellung wird man flexibler, und sie hilft ungemein, damit einen Überraschungen nicht so schnell aus der Bahn werfen. - … aber sich trotzdem treu bleiben.

Wenn mir also etwas gar nicht passt, dann rege ich mich nicht mehr so auf

sondern,

a) meide die Sache einfach komplett (z. B. das Babysitting im Fitnessstudio wegen vollkommen verblödeten Kinderfernsehens) oder

b) ich stelle mich dumm und ignoriere die Regeln einfach. Das funktioniert natürlich nicht immer, sondern nur da, wo man nicht so streng kontrolliert wird – z. B. bei der one-way-Regelung im Treppenhaus der preschool: Mir ist es einfach zu blöd, immer einen Umweg zu laufen, nur um das richtige Treppenhaus zu nehmen (denn oft ist in beiden Treppenhäusern einfach nichts los, von daher …).

Freue dich auf dein Gratis-Geschenk 🙂

Das Verrückte in dieser Extremsituation: Man lernt sich selbst mit seinen Stärken und Schwächen noch besser kennen. Und drei Dinge weiß ich jetzt „für alle Zeit“:

- Flexibilität ist nicht meine Stärke (vor allem mit Kindern im Anhang).

- Ohne Sport funktioniere ich nicht.

- Ich vermisse meinen Job UNHEIMLICH (merke ich mir fürs nächste Mal).

3. und 4. Phase: Genesung und Anpassung

Nach 12 Monaten Leben in den USA sind wir wohl aus dem Tief herausgeklettert und nun irgendwo in der 3. und 4. Phase angekommen. Es fühlt sich alles besser an, wir haben gelernt, welche Verhaltensregeln hier im Alltag wichtig sind, haben unsere Kompromisse in vielen Bereichen gefunden und fühlen uns schon ein Stück weit zu Hause – das habe ich Anfang Januar bei der Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub in Deutschland gemerkt. Wir haben wieder mehr „gute Tage“ und es ist nicht mehr alles so anstrengend. Wir sind eingewöhnt und laufen einfach mit, fallen nicht mehr auf den ersten Metern als Frisch-Zugezogene auf und können in der Menge verschwinden.

Auch an unseren deutschen Gäste merken wir, dass wir schon ganz gut zwischen den Kulturen wandern, sogar vermitteln können, und inzwischen angekommen sind. Sie geben uns oft einen unverfälschten Blick auf die Dinge hier aus deutscher Sicht. Es kam schön häufig vor, dass sie nach ihren Tagestouren zurückkamen und sich darüber aufregten, dass sie etwas nicht tun durften, oder weil sie sich mit jemandem über unsinnige Regeln auseinandergesetzt haben. Da zucken wir mittlerweile nur noch mit den Achseln und sagen: „Ist hier halt so, musst du dich dran gewöhnen.“ Ich war von mir selbst überrascht, aber man lernt dazu und akzeptiert vieles. 🙂

Die einzige Front, gegen die wir noch kämpfen und wobei uns die Übung fehlt, ist das Klima hier, das unser Leben doch noch auf den Kopf stellt.

Die Talsohle liegt hinter uns

Insofern befinden wir uns ein Jahr nach unserer Ankunft nicht mehr im Sichtflug, sondern können schon besser navigieren. Und ich freue mich (bzw. hoffe), dass wir die verbleibende Zeit nun unbeschwerter und bewusster erleben können. Wir bekommen zwar bestimmt noch mal einen auf die Nase, aber wir haben jetzt mehr Rückhalt und lassen uns davon nicht mehr so schnell unterkriegen.

5. Phase: Reverse Kulturschock

Wenn es in anderthalb Jahren für uns nach Deutschland zurückgeht, stehen allerdings wieder anstrengende Zeiten ins Haus. Denn so überraschend es klingt: Bei der Rückkehr muss man sich auch wieder ans „alte“ Zuhause gewöhnen. Nach einigen Jahren Aufenthalt im Ausland ist einfach viel passiert. Man hat sich an die neue Kultur angepasst und gleichzeitig ist das Leben in der Heimat in dieser Zeit natürlich auch weitergegangen – Menschen, Plätze und auch die Kultur haben sich verändert. Wir werden uns also wieder an Deutschland „zurückanpassen“ müssen. Kurzgesagt: Wir kommen mit einer „neuen Brille“ auf der Nase zurück und werden uns zuerst mal wieder Augen reiben, blinzeln und „scharfstellen“, bevor wir wieder voll da sind. Die Vorfreude auf „home sweet home“ ist also trügerisch.

Einen Vorgeschmack auf diese Zeit bekommen wir hier ab und zu, wenn sich ein „Stück Heimat“ bei uns in den Alltag mischt und sich das überraschend ungewohnt anfühlt.

Das passiert z.B., wenn wir deutsche Reisende entdecken (wohlgemerkt, ohne sie „aktiv“ zu suchen – sie fallen einem einfach manches Mal ins Auge). Das sind die Leute mit teilweise heftigem deutschen Akzent (soweit, so gut), mit sehr ernsten und angestrengten Gesichtern (auch ok), die einfach auffallen, also socially akward sind, weil sie die Floskeln, z.B. „Hi, how are you?“ nicht flüssig benutzen können. Aber auch das ist eigentlich kein Problem. Das war mir wirklich Unbehagen bereitet: Manche sind ungeduldig und unfreundlich und drängeln sich dann vermeintlich geschickt vor. Hilfe – ganz, ganz schlechte Idee hier!!! Das merken alle hier SOFORT, auch wenn niemand etwas sagt. Waren wir auch mal so??? Das ist jetzt nicht arrogant gemeint, eher überrascht, denn auf einmal erkennen wir so etwas wie „Deutschsein“ – und natürlich fühlt man sich auch ein bisschen ertappt.

Und dann sind da natürlich unsere Heimatbesuche, bei denen wir in den ersten Tagen von der allumgebenden „Deutschheit“ der Umgebung überwältigt sind und uns erst mal wieder drauf einlassen und pmüssen. Wo dann vertraute Menschen auf einmal fehlen (wie unser lieber Nachbar), dafür neue kleine Menschen dazugekommen sind. Bisher war nach ein paar Tagen der Spuk dann auch zügig vorbei, aber ich kann mir lebhaft vorstellen, dass das nach einigen Jahren im Ausland ganz schön anstrengend werden kann. Warten wir’s ab!