Die Amerikaner/innen lieben ja bekanntermaßen ihre Akronyme 🙂 . Und sie gehen sehr gerne und sehr oft essen – am Mittag während der Büropause, am Abend mit der Familie und natürlich, wenn etwas Besonderes ansteht, wie z. B. am Valentinstag, am Hochzeitstag oder an Feiertagen.

Darum ein kleines Rätsel am Anfang: Wer weiß, was diese vier Buchstaben „BYOB “auf dem Restaurantschild bedeuten? Man findet sie in sehr vielen Gaststätten.

Kleiner Tipp: Die meisten von euch würden enttäuscht oder zumindest überrascht sein, wenn sie die Getränke bestellen.

Vorweg: Wir sind sicher keine Profis in Bezug auf Essen gehen in Amerika, aber so einiges haben wir inzwischen doch schon herausgefunden. Ich gehe z. B. jeden Freitag mit Theo (8) und Tim (6) quasi als „Belohnung“ für die geschaffte Woche in ein typisch amerikanisches Diner-Restaurant, den „Famished Frog“. Damit haben wir in unserer Anfangszeit angefangen, als der Einstieg in der Schule anstrengend und die Wochen für uns alle hart waren. Und jetzt ist das mittlerweile „Tradition“ und einfach quality time.

Mehr als Burger

Morristown ist wirklich ein Dorf (ca. 18.000 Einwohner), aber es gibt zahlreiche, sehr gute und leckere Gaststätten. Man braucht nur an unserer „Einkaufsmeile“, der South Street, entlangzugehen und fällt von einem Lokal ins nächste: italienische, thailändische, jamaikanische, persische, afghanische Restaurants und natürlich auch American Grills. Alles, was wir bisher probiert haben, war erschwinglich und lecker. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken – da können wir uns nicht beschweren. Auch in amerikanischen Diners ist für jeden Geschmack etwas dabei, von frischen Salaten über Steaks/Pasta/Meeresfrüchte und natürlich die obligatorischen Burger, die aber wirklich auch mal lecker sind.

Die Freundlichkeit der Bedienung übertrifft im Normalfall die der deutschen Belegschaft bei Weitem, was ich sehr angenehm finde. Okay, das mag daran liegen, dass sie auf gute Trinkgelder angewiesen sind, weil ihr Grundlohn oft sehr niedrig ist. Für die Gäste ist es auf jeden Fall angenehmer.

Das Tempo dagegen ist in amerikanischen Restaurants oft atemberaubend, es ist von vorne bis hinten viel strukturierter und zielgerichteter als Essen gehen in Europa. Hier geht es primär um Nahrungsaufnahme, weniger um geselliges Beisammensein. Wenn man das verstanden hat, dann ist man gut gewappnet.

Es kann kein Zufall sein, dass die Amis das deutsche Wort „Gemütlichkeit“ als Lehnwort in ihre Sprache aufgenommen haben. Denn sehr „gemutlick“ – also im Sinne von ausgedehnten Menüs mit mehreren Gängen oder lange vor halb leeren Gläsern sitzen bleiben und einfach quatschen – also das ist es meist nicht in amerikanischen Restaurants. Hier geht’s in erster Linie ums Essen.

Allgemein kann man sagen, dass die Leute hier öfter essen gehen als in Deutschland und auch ihre Kids häufiger mitnehmen (scheint mir zumindest so). An dieser Gewohnheit konnte auch die Wirtschaftskrise wenig ändern. Und wenn man um die Mittagszeit auf der South Street unterwegs ist, dann steigt einem ein unwiderstehlicher Duft in die Nase – ein bisschen wie frische Brötchen und Pizza: Es ist prime time und die Restaurants sind gut gefüllt.

Die „Phasen“ beim Essen gehen:

1. Please, wait to be seated

Wenn man das Restaurant betritt, wird man schon von einer Empfangsdame oder einem Empfangsherrn „abgefangen“. Die oder der steht oft an einem Pult und will wissen, wie viele Personen essen möchten.

2. „Hello. How are you? How many?“

Sobald man die Anzahl der Personen genannt hat, kommt eine zweite Bedienung und bringt einen an einen Tisch, den sie auswählt. Diese ersten beiden sieht man danach oft nicht mehr wieder. „Free seating“, also einfach losgehen und sich einen Tisch aussuchen, habe ich bisher noch in keinem einzigen Restaurant gesehen und es kommt eher schlecht an. Ein echtes Plus: Viele Restaurants geben an dieser Stelle schon kleine Spielsachen für Kinder aus, wie z. B. Stifte und Malblöcke – in punkto Kinderfreundlichkeit haben die amerikanischen Restaurants die Nase gegenüber den deutschen Restaurants definitiv vorn.

3. Bestellung aufgeben

Man hat sich kaum hingesetzt, kommt schon eine dritte Hilfe, die einem die Speisekarten reicht und direkt auch Getränkewünsche aufnimmt. Die Bedienung ist in aller Regel sehr freundlich und spult dabei immer den gleichen Spruch in leichten Variationen ab:

„Hello, my name is Janine/Ross/Debbie/John …

I’ll be taking care of you tonight.

Here are the menues.

Is there anything I can get you to drink?“…

„Yes, sure. If there is anything else I can do for you, I’ll be glad to help you.

I’ll be right back with your drinks.“

Und schon zwei Minuten später stehen die Getränke auf dem Tisch. Oft haben wir uns bis dahin noch gar nicht für ein Essen entschieden, so schnell sind sie damit.

In etwas gehobeneren Restaurants muss man seine Speisekarte geschlossen vor sich auf den Teller legen, bevor die Bedienung wieder vorbeikommt, um die Bestellung aufzunehmen.

4. „Enjoy!“

Gewöhnlich kommt das Essen viel, viel schneller als in Deutschland. Während man in Deutschland in der Regel mindestens 20 Minuten warten muss (und das tendenziell auch eher sehnsüchtig tut), kommt man hier oft noch nicht mal zum Händewaschen vor dem Essen. Man ist gerade noch dabei, wirklich anzukommen, an seinen Drinks zu nippen, sich ein Gesprächsthema zu suchen und schon, schwups, wird das Essen auch schon aufgetischt: „Enjoy your meal! “

5. Check-ups:

Nach fünf Minuten taucht die Bedienung wieder auf und fragt, wie das Essen schmeckt.

„How is everything? Would you like another drink?“ Das Essen ist in der Regel wirklich gut und lecker, und man kaut und lächelt und lobt. Man bleibt nie vor leeren Gläsern sitzen, sondern wird sofort gefragt, ob man noch etwas trinken möchte.

So weit, so gut – bis hierher schneiden die Lokale echt besser und kundenfreundlicher ab. Den nun folgenden Teil finde ich allerdings immer noch sehr gewöhnungsbedürftig.

Vorsicht – Teller festhalten!

Leere Teller vor einem Gast sind hier ein absolutes „No-go“! Man hat kaum sein Besteck hingelegt, schon ist der Teller weg (wo kam denn so schnell die Bedienung her?). Leider geht diese Abräummanie sogar noch weiter: Ich musste meinen Teller schon mehrmals verteidigen, obwohl ich noch gar nicht fertig war. Die Nachfragen sind zwar sehr freundlich, aber ich habe mich schon öfter genervt gefühlt, wenn eine Bedienung, die in einigen Metern Entfernung lauert, meinen Teller ins Visier genommen hat, und ich weiß, dass sie nur darauf wartet, dass ich mir den letzten Bissen in den Mund schiebe. Innerhalb von Sekunden ist sie dann schon da.

„Anything else?“ – Nein? – Na dann bezahlen und raus!

Sind die Teller abgeräumt, steht die Bedienung kurze Zeit später wieder vor einem. Und jetzt kommt ein Trick, der mich immer wieder umhaut. Zunächst die freundliche Frage: „Is there anything else I can get for you? Would you like a dessert or a coffee?“ Wenn ja, dann geht es weiter. Aber wenn man „No, thanks“ antwortet, dann wird einem sofort die Rechnung vorgelegt (ohne, dass man danach gefragt hat) mit dem Spruch: „Whenever you are ready“ – klatsch, bumm, liegt das kleine gepolsterte Büchlein inklusive Rechnung auf dem Tisch.

Die Rechnung wird also schon vorbereitet, während man noch an der Hauptspeise sitzt. Danach schaut immer mal wieder eine Bedienung vorbei, ob die Kreditkarte oben aus dem Büchlein guckt. Denn dann geht es ganz schnell: Nur noch den Kreditkartenbeleg unterschreiben, und dann heißt es: „Thanks a lot and have a wonderful evening.“

Tatsächlich schleusen die Restaurants hier oft drei „Kundenschichten“ an einem Abend durch. Die erste Runde kommt zwischen 16 bis 18 Uhr, die nächsten dann jeweils eine Stunde bis eineinhalb Stunden später. Oft sind die Tische also mehrfach pro Abend reserviert, und es kann passieren, dass die Bedienung euch, wenn die Zeit um ist und die nächsten schon warten, auf sehr klare Weise vermittelt, dass ihr nun bitte gehen mögt (z. B. indem sie den Tisch, an dem ihr sitzt, neu eindeckt und euch an die Bar verweist). Das ist uns noch nicht passiert, aber ich habe es von einigen Leuten aus New York gehört.

Trinkgeld

Das ist hier ein Muss: Man sollte 15 bis 20 Prozent vom Endpreis (also inklusive tax) noch einmal als „tip“ geben. Wenn man das nicht tut, fällt man sehr unangenehm auf. Wer schlecht rechnen kann, braucht jetzt keine Panik zu bekommen – wird alles für einen ausgerechnet und steht ganz unten schon mit auf der Rechnung drauf. Dann muss man nur noch wählen – nehme ich 10, 15 oder 20 Prozent – und das zum Endbetrag dazuaddieren. Oder man multipliziert einfach die aufgeführten Steuerkosten (tax) und dann hat man ein angemessenes Trinkgeld.

Ab Gruppen mit sechs Leuten wird hier oft standardmäßig ein Trinkgeld von 18 Prozent (18% gratuity) mit auf die Rechung gesetzt. Das betrifft uns als Familie natürlich immer – egal wie der Service war.

Gut zu wissen:

- Vorsicht mit den Preisen: Die sales tax von sieben Prozent kommt noch obendrauf.

- leichte Sprachverwirrung: Vorspeisen sind hier die „starters“ oder „appetizer“, während die Hauptspeise als „entree“ bezeichnet wird. Vom Französischen her würde man es eher anders vermuten.

- Getränke: Wie oft haben unsere Gäste aus Europa schon lange Gesichter gemacht, wenn sie am Tag ihrer Ankunft, mit Jetlag in den Knochen, ein Bier bestellt haben. „Sorry, we don’t serve alcoholic drinks“. Für uns Deutsche ist das ja fast unvorstellbar, aber sehr viele Restaurants hier haben keine Lizenz, Alkohol auszuschenken.

- Aber man kann Abhilfe schaffen und seinen Wein selbst mitbringen: BYOB = „Bring your own bottle“ steht oft vorne an den Restaurants angeschlagen. Womit unser kleines Rätsel von vorhin gelöst wäre 🙂 . Die Belegschaft zieht auch nie ein Gesicht, wenn man mit der eigenen Flasche ankommt und diese zum Öffnen abgibt – man bekommt es gewöhnlich mit einem Lächeln und einem „Thank you very much“ quittiert.

- Tap water: Es gibt immer kostenloses Leitungswasser. Das bekommt man ganz oft unaufgefordert auf den Tisch gestellt, und es wird ständig nachgeschenkt. Es wird auch niemand sauer, wenn man nur tap water trinkt. Es schmeckt zwar leider eher nach deutschem Schwimmbadwasser, aber den Durst löscht es trotzdem.

- „No ice, please“: Das ist mein Standardspruch, wenn ich Getränke bestelle. Ansonsten bekommt man ein randvolles Glas, das nach vier Schlucken leer ist, da es zu mehr als der Hälfte mit Eiswürfeln aufgefüllt ist. Man bekommt also echt mehr für sein Geld, wenn man das Eis weglässt – und kalt genug sind die Getränke meist trotzdem.

- Arktische Termperaturen: Im Sommer herrschen in allen Lokalen Kühlschranktemperaturen – also immer etwas Langärmliges dabeihaben.

- Schummerlicht: Die Leute hier lieben es, im Halbdunkeln zu essen – keine Ahnung wieso.

- Special needs: Wenn der uns zugewiesene Tisch ungünstig lag (am Gang, zu laut, zu hell …) habe ich schon öfter wegen Ole und seines Handicaps nach einem anderen Tisch „in einer besseren Lage“ gefragt. Das war bisher nie ein Problem, und uns wurde direkt ein neuer angeboten – keine blödes Nachfragen, kein komisches Gucken.

- Der T(r)ick mit der Pfeffermühle: Salzstreuer stehen öfter auf dem Tisch, die Ketchupflasche gibt es immer randvoll gefüllt zur Selbstbedienung. Aber der Pfeffer hat eine merkwürdige Sonderstellung: Er steht oft nicht auf dem Tisch, sondern klemmt beim Kellner/bei der Kellnerin in einer Riesenpfeffermühle unter dem Arm. Beim Austeilen des Essens fragt einen die Bedienung, ob man Pfeffer möchte, und dann folgt diese „Zeremonie“: Der Kellner bzw. die Kellnerin mahlt einem den Pfeffer aus der großen Mühle direkt auf den Teller – mit huldvoller Miene. Warum machen die so einen Wirbel um den Pfeffer?

- Doggy bag: Sehr sympathisch finde ich die Gewohnheit der Amerikaner/innen, das übriggebliebene Essen mit nach Hause zu nehmen. Meist packen sie einem das Essen in der Küche in ziemlich stabile Container ab – nur ab und zu mussten wir das Umfüllen am Tisch selbst erledigen. Diese Gewohnheit beschränkt sich nicht nur auf Mittelklasse-Restaurants, sondern ich habe schon erlebt, wie sich ziemlich feine Herrschaften nach ihrem „Valentinsdinner“ im piekfeinen Restaurants die doggy bags unter den Arm klemmten – sympathisch und endlich mal weniger verschwenderisch als in anderen Bereichen ihres Lebens.

- Specials: Sollte einer von euch seiner Liebsten einen Heiratsantrag machen wollen, sind viele Restaurants bereit, den Verlobungsring im Nachtisch zu verstecken – das ist doch mal eine ausgefallene Idee, jedenfalls für europäische Verhältnisse.

Highlights und Skurrilitäten beim Essen gehen

Ich finde es spannend, immer wieder Restaurants anderer Nationalitäten auszuprobieren. Diese Vielfalt kann uns unsere deutsche Heimatstadt leider nicht bieten. Dort gibt es zwar chinesische Restaurants, viele Pizzerien und direkt drei türkische Lokale (Döner Bude, Döner Palast, und „Döner macht schöner“), aber ich habe noch keinen „Burger Place“ gefunden. In Morristown träumen sie dagegen alle von einem „doner place“, den es in der Stadt noch nicht gibt.

Bisher ist das kolumbianische Restaurant in Morristown mein Lieblingsplatz: Die frittierten Platanos (Kochbananen) schmecken einfach himmlisch – Augen zu, genießen und Teller festhalten. Auch das Essen der japanischen Läden – Sushi und Sashimi – finde ich wirklich super lecker.

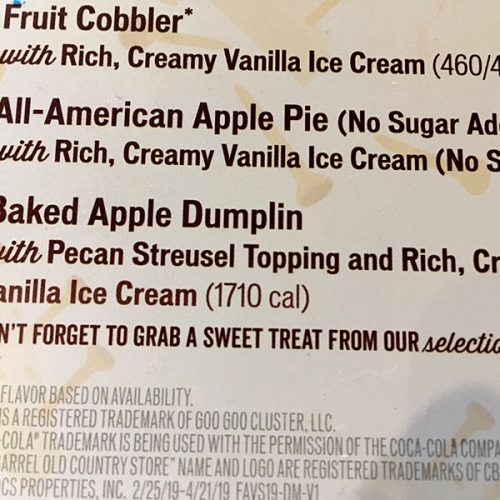

Beim Nachtisch wechsle ich dann gerne zu den amerikanischen Diners wie Applebees oder Chilis und genieße z. B. den sogenannten „Triple Chocolate Meltdown“, ein warmer Schokoladenkuchen, der innen noch flüssig ist, serviert mit Vanilleeis und Schokosauce.

Wie schon gesagt, kann das Essen sich hier in der Regel wirklich sehen lassen. Allerdings gibt es dann ab und zu doch „Geschmacksver(w)irrungen“ zu beklagen. In einem feinen Restaurant am Times Square bekam ich eine rosa Sauce zum Fleisch, die nicht nur nach Kaugummi schmeckte, sondern tatsächlich auch so hieß: „Bubble gum sauce“. War da wirklich Kaugummi drin? Brrrr …

Wer Lust auf einen Kulturschock bei den Getränken hat (mit 100-prozentiger Treffergarantie): Bestellt euch ein „Root Beer.“ Das sieht aus wie Malzbier, aber schmeckt wie eine Mischung aus Hustensaft, Kaugummi und Zahnpasta – einfach nur unbeschreiblich eklig! Selbst Tim (6) ließ dieses zuckrige Getränk stehen. Aber die Leute hier, auch Erwachsene, trinken es gerne.

Anstelle von Root Beer sollten die endlich mal Apfelschorle auf ihre Getränkekarten aufnehmen. Die habe ich bisher noch nirgendwo gefunden. Ich mixe sie mir jetzt immer selber am Tisch aus Apfelsaft („no ice, please“) und Sprudelwasser. Also, in meinen Augen ist das eine Marktlücke – vielleicht führt ja jemand bald dieses erfrischende Getränk endlich hier ein.

Auch unsere Kinder mussten sich umstellen: Fanta gibt es hier oft nicht, stattdessen meist nur Sprite. Und da die aus Konzentrat mit Leitungswasser gemixt wird, schmeckt Sprite nach verdünntem Toilettenreiniger mit Kohlensäure! Cola ist auch nicht besser – aufgrund des stark gechlorten Wassers schmeckt sie wie braun gefärbtes Schwimmbadwasser. Wenn es schon Cola sein soll, dann bitte aus der Dose.

Bei Wein und Alkoholika muss ich leider passen, da wir das zu selten trinken.

So weit unsere Erfahrungen nach einem knappen Jahr. Ich bin gespannt, was uns noch so alles unterkommt und passiert in den nächsten Monaten, aber die Vorfreude auf das leckere Essen überwiegt die kleinen Nachteile.