Wie wir mit einem Fuß noch in Morristown und mit dem anderen schon in Deutschland stehen und wie bei uns „Ausmisten, Ausmisten, Ausmisten“ aussieht. Warum mir unser altes Haus in Deutschland auf einmal nicht mehr gefällt und was ich über „Aspis“ lerne. Und was wir kurz vor unserer Abreise noch in der „Wiege der USA“ zu sehen bekommen.

New Jersey runterfahren – Deutschland hochfahren

Bei uns geht es jetzt richtig zur Sache. Eine Nachbarin sagte mir zuletzt traurig: „So, you are winding down?“ Wörtlich heißt das „ruhiger werden, etwas nach unten kurbeln“. Aber ich habe eher das Gefühl, dass es jetzt erst richtig stressig wird.

So steht der Mai im Zeichen von Entmisten und Aufräumen hier und in Deutschland – eine Woche in New Jersey und eineinhalb Wochen in Deutschland für mich. Währenddessen geht unser Alltagsleben in voller Fahrt weiter. Dazu kommen die ersten Abschiede (von meiner Deutschen Schule und meinen Schulkindern), aber auch mental wird es anstrengend, zum Beispiel wegen Oles (6) Perspektiven in Deutschland – wir hängen voll zwischen beiden Welten und Zuständen, stehen mit jeweils einem Bein in den USA und einem in Deutschland. Manchmal bin ich etwas überwältigt. Marc hat ebenfalls das volle Programm auf beiden Seiten des Atlantiks – sein Büro hier alleine „zum Fliegen“ bringen, Leute positionieren und dann selbst wieder in Deutschland Fuß fassen. Zur Vorbereitung fliegt er zwei Wochen nach Deutschland.

Marc erzählt:

Als ich aus Deutschland weggegangen bin, habe ich eine Lücke hinterlassen, die sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren geschlossen hat. Ich muss mir also eine neue Aufgabe und eine neue Rolle suchen. Das wird sicher nicht einfach und meine Kollegen werden sich bedanken, wenn ich einfach so auftauche. Außerdem ist die deutsche Kultur an vielen Stellen doch total anders und ich habe großen Respekt vor der Aufgabe, in Deutschland wieder Fuß zu fassen.

Und ab geht die Fahrt

Um eins vorweg zu sagen: Ich habe mich geirrt mit meiner Vermutung, dass wir in Sachen Umzug schon sehr bald den anstrengendsten Teil hinter uns hätten und es danach wieder leicht „bergab“ gehen würde. Im Moment habe ich eher das Gefühl, dass wir auf einer Skiabfahrtsschanze sind, auf der wir mit atemberaubender Geschwindigkeit auf das Ziel (unseren Abflug) zurasen. Und die ganzen Aufgaben, die wir noch zu erledigen haben, überholen mich im Moment rechts und links – hämisch grinsend – und ich weiß manchmal nicht so recht, wie mir geschieht.

Jetzt heißt es Nerven behalten und das bewährte „Notprogramm“ fahren: peanutbutter icecream, red velvet cheesecake (mega-fett, aber „yummy“), laufen gehen, Trockner und DVDs einsetzen, Pediküre genießen. Damit bekommt man wieder Bodenhaftung, es wirkt Wunder und schöne Füße hat man auch noch. 🙂

Vitoria wächst über sich hinaus, erledigt alles Alltägliche im Haushalt noch selbstverständlicher als früher. Selbst ihre Morgenmuffeligkeit ist wie weggewischt. Sie packt schon seit Tagen ihre Koffer und man sieht sie öfter mal mit Waage unterm Arm aus dem Badezimmer kommen – anscheinend haben ihre Koffer noch nicht ihr „Wunschgewicht“ erreicht. So langsam fahren wir die wöchentlichen Großeinkäufe runter und brauchen schon mal unsere Lebensmittel aus dem großen Vorratsschrank in der Küche auf.

Zwischenzeitlich scheint diesen Monat alles ziemlich chaotisch zu sein, aber am Ende reißen wir das Ruder noch einmal herum. Daher endet der Mai zwar sehr geschäftig, aber doch geordnet, und wir „quetschen“ sogar noch eine Reise zur „Mayflower“, dem Schiff der Pilgrim Fathers rein.

Ein letzter Einblick

Der Mai ist hier der Monat der „appreciation“ (Wertschätzung), außerdem gibt es viele musikalische Aktionen zum Ende des Schuljahres.

Muttertag

Es gibt wieder jede Menge Geschenke für mich – Tim (8) gestaltet zum Beispiel ein ganzes Buch mit Gutscheinen, Bildern und Gedichten – da müssen die Kids viele, viele Stunden in der Schule dran gesessen haben …

Teacher Appreciation Week

Diese Woche ist wie „Muttertag“ für Lehrer/innen. An Tims Schule wird von der HSA (Home and School Association – Eltern und Lehrkräfte, die durch Spenden organisierte Aktionen für die Kinder oder die Lehrkräfte auf die Beine stellen) ein großes Frühstück organisiert, an der preschool wird jeden Tag ein anderes Geschenk überreicht – das artet schon fast in Stress aus, da Ole (6) und Paul (5) in zwei verschiedenen Klassen sind. Aber zum Glück organisieren die class moms alles. Alles, das ist zum Beispiel: eine Blume von jedem Kind, Kräutertöpfe (von den Kindern bemalt), ein Mittagessen, selbstgebastelte Karten („Why do you love your teacher so much“), eine selbstgebrannte CD mit den Lieblingsliedern aller Kinder, Gutscheine für eine Maniküre und Pediküre und vieles andere mehr. Über die Art und Menge der Geschenke kann man streiten, aber ich finde es wirklich schön, dass man sich mal Zeit nimmt und seine Wertschätzung für die Lehrkräfte ausdrückt – die tun wirklich viel für unsere Kinder!

So etwas in der Art fehlt uns in Deutschland leider komplett – generell ist es ja dort mit dem Thema „Wertschätzung“ nicht weit her.

Frühjahrskonzert an Theos Schule

An Theos Schule findet das Frühjahrskonzert statt, bei dem diverse Chöre und Bands auftreten. Dazu heißt es: „Remember to wear your ›Sunday Best‹“ – heißt: Jeans, sportliche Oberteile, Logos und Reklame sind nicht erlaubt, sondern „Rausputzen“ ist angesagt. Theo (9) spielt sein Waldhorn mit der Band aus dem 4. Schuljahr und es rührt mich schon, ihn in einem kleinen Orchester zu sehen. Ich bewundere die Lehrerin für ihre Geduld und Gelassenheit – so viele junge Kinder mit ihren Instrumenten auf Kurs zu bringen und tatsächlich etwas Präsentables auf die Beine zu stellen – Hut ab! Außerdem bewundern wir noch einmal die unglaubliche Disziplin der Kinder auf der Bühne.

Frühjahrssingen an der preschool

Ole ist „flag holder“ und fordert vor Beginn alle Eltern mit lauter Stimme auf: „Please stand up for the pledge of allegiance“ – hätte ich vor zwei Jahren auch nicht gedacht.

Und noch ein letztes Mal…

Wir machen eine Wanderung mit den Kindern ganz in der Nähe … noch einmal die wilde Natur hier genießen. Bald geht es ans Aufräumen und Einpacken …

Bar Mitzwa unseres Nachbarjungen Benjamin

Jeden Morgen wartet er mit uns am bus stop, mit seinen 13 Jahren erreicht er jetzt die religiöse Mündigkeit im Judentum und darf an diesem Tag auch zum ersten Mal aus der Thora lesen. Nach der Zeremonie in der Synagoge wird mit 171 Gästen groß gefeiert und Benjamins Mutter – meine sonst so coole Nachbarin (voll berufstätig und immer unterwegs) – ist schon seit Wochen gestresst wegen der Vorbereitungen. Ihr Mann ist übrigens nicht jüdisch – sie sind eine „interfaith“ marriage, wie sie mir erklärt. „We belong to the Reform Jewish movement“ – aha. Und ich bin auch eingeladen, kann aber leider nicht hingehen, weil ich in der Zeit zum Ausmisten in Deutschland bin. Ich kann es nicht glauben! Ich hätte so gerne einmal eine Bar Mitzwa miterlebt – so eine Chance bekomme ich bestimmt nicht so schnell wieder …

Unsere Jobs in Deutschland

Zuerst ist Marc für zwei Wochen in Deutschland und „kümmert“ sich um seinen Job. Schon seit Monaten führt er mit seiner Firma Verhandlungen, es ist von „Umstrukturierung“ die Rede. Als ich dann auf einmal etwas von „China“ höre, ziehe ich die Handbremse: Die letzten drei Jahre als „Stay-at-home Mom“ reichen mir, jetzt will ich endlich auch wieder arbeiten gehen! Ich bekomme Panik, dass ich auf den häuslichen Arbeiten „sitzenbleibe“. Beim Umzug nach Deutschland geht es bei Marc und mir auch um die Neuverteilung von Ressourcen, und wir beide müssen unsere Gebiete neu abstecken. Das wird noch ein ziemliches Armdrücken und die Stimmung ist stellenweise auf dem Nullpunkt. Aber da müssen wir wohl durch.

Als Marc zurück in die USA kommt, machen wir fliegenden Wechsel am Flughafen: Ich bekomme die Haustürschlüssel vom Haus in Deutschland, er die Schlüssel vom Auto, mit dem ich zum Flughafen gekommen bin. Es bleibt Zeit für ein Essen am Airport und dann bin ICH für eineinhalb Wochen weg.

Ausmisten. Ausmisten. Ausmisten.

Statt Bar Mitzwa gibt es für mich Ausmisten in Deutschland – unser Haus einmal „auf links“ drehen und für die Ankunft unserer sechsköpfigen Familie vorbereiten. Mein erster Eindruck von Deutschland nach zehn Monaten „Entzug“: kühler, technischer, stabiler, viele Leute wirken wie unter Strom, als ob sie alle „Red Bull“ getrunken hätten, ungeduldiger, stoffeliger, viele Frauen mit „Storchennest“ auf dem Kopf, asymmetrischer Brille und vor allem JEANS! Wir Deutsche lieben doch wirklich unsere Jeanshosen über alles und ich komme mir komisch vor, weil ich auf einmal so gut ins Bild passe und gar nicht mehr auffalle – ist das bescheuert?!

Autofahren ist anstrengender, weil sich so viel bewegt auf Straße und Bürgersteig (wie ein Wimmelbild). Ich vermisse meine Musiksender und „WNYC“ im Radio, weiß geklinkerte Häuser lösen bei mir Hallenbadgefühle aus (ungemütlich und kalt), oh je! Und viele Leute auf dem Fahrrad, die im Verkehr auf ihrem Handy texten – das kannte ich bisher noch nicht.

Unser Haus: Es ist schon ein verrücktes Gefühl, nach so langer Zeit wieder da zu sein: Unser Haus ist wie ein alter Kleiderschrank – vieles ist vertraut, man erinnert sich, wo alles liegt und steht. Aber diverse Sachen passen nicht mehr (im wörtlichen wie im übertragenen Sinn), alles ist irgendwie muffig – so wie ein alter Schuh, der bequem, aber ausgelatscht ist.

Sieben Tage großes Reinemachen – mit zweieinhalb Jahren Abstand kann man sich leichter von Sachen trennen – danach habe ich mich durch die wichtigsten Räume „gefräst“: Teppich gereinigt, Wände gestrichen, aus Kleinkindzimmer ein Kinderzimmer gemacht, aus Grundschulkind-Zimmer ein Jugendzimmer. Beide Altkleidercontainer im Ort quellen über, der Müllcontainer vor unserem Haus ist rappelvoll und ich bin unzählige Male beim örtlichen Wohltätigkeitsverein gewesen.

Abgesehen vom schimmeligen Keller und der kaputten Waschmaschine gibt es noch ein grundlegendes Problem: Mir gefällt die ganze Atmosphäre im Haus nicht mehr – nach fast drei Jahren im gemütlichen Holzhaus ist so ein weißes Steinhaus schon irgendwie kalt. Das müssen wir ändern – so halte ich das nicht aus. Da haben es die Expat-Familien besser, die sich vor ihrem Umzug eine ganz neue Bleibe in Deutschland suchen, denn da können sie direkt alles so machen, wie sie es sich jetzt vorstellen.

Vorbereitungen für Ole

Auch für Ole bin ich unterwegs: einen Integrationsdienst für die Schule finden, Ergotherapie anleiern und eine geeignete Fachärztin bzw. einen Facharzt aufspüren. Außerdem gibt’s zufällig eine Fachtagung zum Thema Autismus in Deutschland an diesem Wochenende und bei der „Autismus-Selbsthilfegruppe“ schaue ich auch direkt vorbei.

|

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich einiges über Autismus gelernt habe, z. B.: „Wenn du eine/n (Autistin/Autisten) kennst, kennst du genau eine/n.“ Sprich, jede und jeder ist komplett anders. Ich habe nun auch mehr Informationen über die Lage in Deutschland, aber die Situation von Ole bedrückt mich noch mehr als vorher. An den verschiedenen Anlaufstellen macht es doch den Eindruck, dass das Thema „Leben mit Handicap“ in Deutschland eine komplett andere Sache ist als in den USA.

Die Inklusion von Kindern mit Handicap in den Schulen scheint bei uns noch in den Kinderschuhen zu stecken. Irgendwie reiben sich hier alle aneinander (Lehrer/innen, Eltern und Jugendamt). In der Selbsthilfegruppe lerne ich als Quereinsteigerin schnell dazu: Eine Mutter spricht von ihrem „Aspi“ (sprich Asperger) und ihrem „Normalo“, viele Eltern berichten vom „Kampf gegen das System“ (sprich: Schulamt/Jugendamt/Schulen), manche wirkten ziemlich abgekämpft, andere zynisch. Eine Mutter macht nur noch Urlaub in Italien und der Schweiz (weil die Leute da viel lockerer mit ihrem Sohn umgehen), eine Familie denkt darüber nach, nach Belgien umziehen, weil „die da viel weiter sind“.

Die größten Verlierer sind die betroffenen Kinder. Ich bin geschockt, was für „Karrieren“ einige von den Grundschulkindern schon hinter sich haben (mehrfache Schulwechsel, unbegrenzte Suspendierung). Das soll Ole auf keinen Fall passieren.

Der Besuch bei einer Psychologin war der Tiefpunkt: Sie zweifelte die Aussagekraft der Gutachten aus Amerika in einer arroganten und besserwisserischen Art an, die mich sprachlos machte. Da kamen alte Gefühle bei mir wieder hoch – diese überhebliche Art muss man einigen Deutschen echt mal abgewöhnen! Am Ende stritten wir uns fast darüber, wieso die Zahlen diagnostizierter Kinder in Amerika so viel höher sind.

Also – bei allen Fragezeichen steht jedenfalls eins jetzt schon fest: Sie wird nicht die betreuende Ärztin von Ole. Unser Plan: Wir haben beim Jugendamt eine Integrationshilfe beantragt, die Ole jeden Tag in die Schule begleiten soll. Dann kann er mit unseren anderen Jungs auf die „normale“ Grundschule gehen.

Der Kommentar einer Mutter der deutschen Selbsthilfegruppe beim Verabschieden hängt mir allerdings immer noch im Ohr: „Ihr solltet lieber gar nicht erst kommen.“

Zurück in Morristown

Als ich aus Deutschland zurückkomme, tickt unsere Zeit hier auf einmal ganz laut – es ist schon ein Realitätsschock, wenn man die verbleibenden Wochen plötzlich an einer Hand abzählen kann. Bei mir löst das ähnliches Unwohlsein wie ein Stromausfall aus – nicht mehr alles im Griff haben, den Boden unter den Füßen verlieren.

Und wie bei unserem Start in den USA sind es die kleinen Dinge, die einen aus dem Tritt bringen, z. B. ein krankes Kind, Zahnschmerzen und solche alltäglichen „Kleinigkeiten“ – als ob der Rest nicht auch schon reichen würde! Aber erst mal geht es noch nach Plymouth in Massachusetts, an die Wiege der USA.

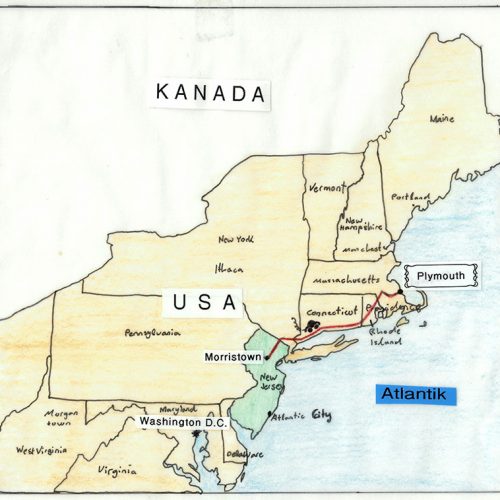

Plymouth, Massachusetts, Mai 2012

Wie wir am Hafen in das Amerika des 17. Jahrhunderts eintauchen und warum Tim ein richtig zufriedenes Ureinwohnerkind geworden wäre.

Hier, an der „Wiege der USA“, gibt es noch einmal amerikanische Geschichte zum Anfassen: Im Hafen liegt ein originalgetreuer Nachbau der Mayflower und nicht weit davon gibt es das Freilichtmuseum „Plimouth Plantation“ (https://www.plimoth.org), wo Darsteller/innen in historischen Kostümen zwischen authentischen Gebäuden und Gärten herumlaufen. Neben dem Dorf der englischen Siedler/innen liegt ein Wampanoag Dorf, wo die Nachfahr/innen eines indigenen Volkes zeigen, wie sie im 17. Jahrhundert gelebt haben. Die meisten gehören zum Stamm der Wampanoag („Eastern People” oder “People of the Dawn” oder “People of the First Light”).

Die Wampanoag selbst bevorzugen übrigens die Bezeichnung „native people“ und nicht den gängigen Begriff „native Americans“ oder gar „Indians“.

Die Darstellung von Siedlungsdorf und Wampanoag-Platz nebeneinander sowie ein Motto des Museums „You can’t change history, but it could change you“ finde ich noch mal richtig amerikanisch – der Versuch einer Versöhnung zwischen amerikanischer Liebe für die Darstellung der eigenen Geschichte und dem nicht unumstrittenen Kapitel der Besiedlung der USA. Denn schließlich war die Kolonisierung mit einer Verdrängung der native people verbunden.

Wir besuchen zuerst das Wampanoag Dorf, wo die Nachfahr/innen des indigenen Volkes zeigen, wie sie im 17. Jahrhundert gelebt haben. Ein Wampanoag demonstriert, wie sie damals ein Boot (mishoonash) aus einem Baumstamm hergestellt haben – ein vor sich hin kokelndes Feuer brennt das Holz weg, so dass am Ende nur die Wände stehenbleiben. Gekocht wurde damals im Freien. Ole und Paul stampfen begeistert die Körner zu Brei, die anschließend auf der Kochstelle gegart werden. Eine Wampanoag erklärt uns, dass ihre Vorfahren immer eine kleine Holzschüssel an ihrem Gürtel hatten. Wenn sie unterwegs waren und bei einem anderen Stamm vorbeikamen, war es Usus, den Fremden diese Holzschüssel mit Essen zu füllen, damit sie nicht hungern mussten. Die traditionelle Behausung der native people im Nordosten war kuppelförmig und mit Rinde oder Riet bedeckt. Es wird auch als Wigwam bezeichnet. Und wir lernen dazu: Tipis wurden dagegen nur von den native people in den „Great Plains“ (den klassischen Prärien des amerikanischen Westerns) genutzt.

Es wird immer wieder betont, dass die Eingeborenen keine Schauspieler/innen, sondern tatsächlich „indigenous“, also eingeborene „Amerikaner/innen“ bzw. „native people“ sind. Tim ist hin und weg, guckt sich alles genau an, unterhält sich mit einigen der native Americans und ist kaum wegzubekommen – er wäre bestimmt ein sehr zufriedenes Ureinwohnerkind geworden.

Danach gehen wir rüber zum Dorf der englischen Siedler/innen, das direkt neben der Wampanoag Site liegt. Es handelt sich um die Nachbildung einer Siedlung aus dem 17. Jahrhundert. Es besteht aus vielen kleinen Holzhäusern, die spartanisch eingerichtet sind: nur mit Tisch, Stühlen und einer Kochstelle. Schauspieler/innen verkörpern in traditioneller Kleidung die Pilgernden von damals und erzählen uns aus dieser Perspektive von ihrem Tag.

Three weeks to go

Etwas melancholisch steigen wir nun in die letzten drei Wochen ein – und machen Dinge, die wir sonst nicht (mehr) gemacht haben: Fotos von squirrels (denen wir nach der ersten Euphorie kaum noch Beachtung schenkten) oder extra früh zur Pick-up-line bei Tim fahren (noch mal ohne Stress anstehen dürfen).

Am Ende ein Spruch aus Theos Schule, den ich bestimmt auch bald wieder als Englischlehrerin in meiner Schule benutzen kann: „Put „Said“ to Bed“ – soll die Kids dran erinnern, dass sie nicht immer nur „said“ (also „sagte“) in ihren Aufsätzen wiederholen sollen 😉

Was noch übrig bleibt:

- Farewell-Party – die Einladungen für 50 Erwachsene und 30 Kids sind schon raus

- Tim hat Recht: „Das Jahr ist fast über mit der Schule.“

- diverse Abschiedspartys: frozen yogurt-Party für 70 Kinder (das sind alle Kinder aus den Klassen von Ole, Tim und Paul), Theos 10. Geburtstag

- Oles „graduation ceremony“ in der preschool (jawolla – mit mortarboard (so heißt der eckige Hut mit Quaste) und grünem Umhang

- und dann schließlich Packen, raus aus unserem Haus, fünf Tage Hotel, Abflug.

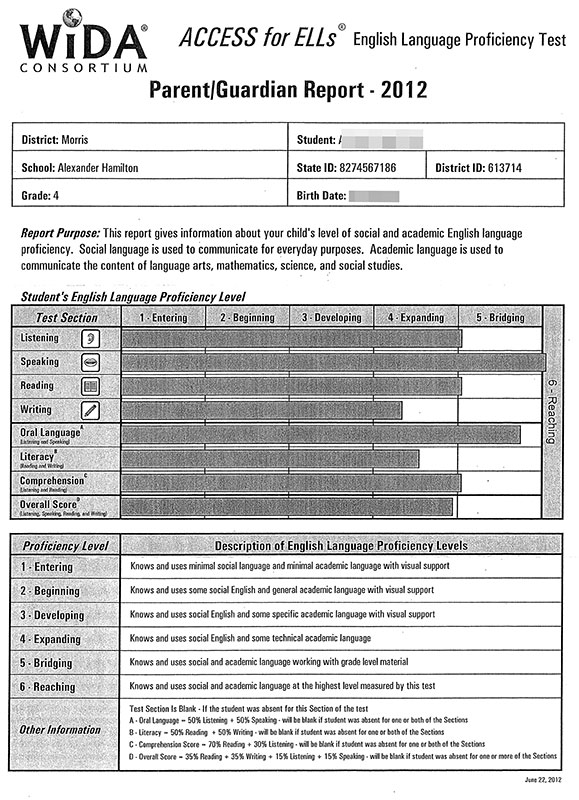

KEEP TALKING (9) – knapp zweieinhalb Jahre USA

Warum Theo nur auf Deutsch flucht und Tim nach zweieinhalb Jahren in den USA mittlerweile genauso gut Englisch spricht wie amerikanische Kinder. Und warum Ole manchmal etwas als „komisches Englisch“ bezeichnet.

Bevor es jetzt bald zurückgeht nach Deutschland, noch mal ein Blick auf die Sprache: Die Kinder verfügen mittlerweile über eine hohe Kompetenz in beiden Sprachen. Ob sie aber nun besser Deutsch oder besser Englisch sprechen, kann man so gar nicht sagen, weil es auch abhängig vom „Fachgebiet“ ist. Fluchen tut Theo (10) mittlerweile ausschließlich auf Deutsch – keine Ahnung, wo er diese Fremdworte her hat. Etwa von mir???

Die Kids reden untereinander sehr viel Englisch, aber nicht komplett durchgängig. Mit mir reden sie nach wie vor Deutsch. Theo hat sich weiter dem amerikanischen Akzent angenähert, Tim (8) war ja eh immer „gut“ darin. Ein amerikanischer Freund sagte uns, dass er Tim mittlerweile nicht mehr von amerikanischen Kindern unterscheiden könne. Die beiden Jüngeren hören sich vom Akzent her dagegen noch eher deutsch an (finde ich).

Alle nehmen inzwischen deutlich wahr, dass es verschiedene Varianten des Englischen gibt, das ist dann eben „komisches Englisch“ (laut Ole, 6). Vor allem Theo horcht immer auf, wenn er „Britisch English“ hört. Dann steht er ganz still „mit dabei“ und lauscht fasziniert (die Mutter eines Klassenkameraden hier kommt aus Großbritannien). Und als zuletzt ein irisches Kinderlied auf der CD kam, hörte Paul (5) sehr aufmerksam zu und meinte hinterher mit einem Stirnrunzeln, dass das ja wohl ziemlich schlechtes Deutsch gewesen sei.

Das Englisch der Kids ist übrigens mittlerweile so gut, dass sie nebenbei Radio beim Autofahren mithören und nachfragen, wenn sie etwas interessiert: „Three people dead … why?“

Ihr Deutsch hört sich an manchen Stellen lustig und unidiomatisch an (Rückübersetzung), manchmal auch etwas falsch an (falsche Satzstellung oder Präposition). Aber sie haben immer noch einen wirklich großen Wortschatz und verstehen alles. Vom Schreiben wollen wir hier nicht reden …

Man findet auch noch Anglizismen in ihren deutschen Sätzen, wobei ihnen da inzwischen teilweise wohl die deutschen Vokabeln fehlen, wenn sie über Dinge sprechen, die sie primär aus der Schule kennen. Sie haben einfach zweieinhalb Jahre lang mehr Englisch als Deutsch gehört:

Theo: Wenn man das drauf tut, dann multiplyen die sich by ten … (Jan. 2012, als er mir Mathe erklärt.)

Theo: Das wird bestimmt teuer. Können wir das afforden? (April 2012)

Theo: Da war ein Skorpion mit dem tail so hoch. (Mai 2012)

Das Rückübersetzen geht in vollem Zuge weiter, was vor allem da „zwickt“, wo falsche Präpositionen ins Spiel kommen:

Tim: Die Aufkleber sind gut zu haben? (Oktober 2011, er will sagen, dass Aufkleber nützlich sein können.)

Tim: Ich hoffe, das wird nie zu mir passieren. (Dez. 2011)

Tim: Welche Zeit ist es? (Nov. 2011)

Tim: Wie schnell geht das Auto? (Dez. 2011)

Theo: Ihr bringt mich jetzt über? (Febr. 2012, als er von mir wissen will, ob wir ihn jetzt zum Freund bringen.)

Tim: Der Vater guckt für den. (März 2012, als er einen Jungen auf dem Spielplatz sieht und sagen will, dass der Vater ihn sucht.)

Theo: Wo bringe ich die? (Mai 2012, will wissen, wo er die Einkaufstaschen hinstellen soll)

Theo: Zehn Leute steigen in, zwei steigen aus. (Mai 2012, macht eine Matheaufgabe für Paul.)

Theo: Mama, das ist der eigentliche Weg, wie man ein Weinglas hält. (Jan. 2012)

Theo: Das war der Tim – der lässt das Wasser immer rennen. (März 2012, Theo ist sauer, weil er jetzt mit kaltem Wasser duschen muss.)

Theo: Also, ich krieg das jetzt nicht. (März 2012, nachdem er etwas nicht verstanden hat.)

Tim: Kann ich eine Badewanne nehmen? (April 2012, als er morgens in die Badewanne will)

Tim: Och neeee – bis wir die Bücher alle durchgelesen haben – das wird ja Jahre nehmen! (April 2012, nachdem ich gesagt habe, dass ich keine neuen Bücher kaufe, bevor die alten durchgelesen sind.)

Paul: Machen wir zwei Sonnen – eine für mich und eine für du. (März 2012)

Ole: Das moge ich am mehrsten. (Dez. 2011)

Ole: Wenn ich mich wehtue, dann hilfst du mir. (März 2012)

PS: Hier geht’s weiter zum letzten Monatsbrief. Viel Spaß beim Lesen!